06版:红土地

06版:红土地

- * 毛主席视察安徽省委机关钢铁厂

- * 生命的纯真在流淌

- * 铭心的笑容

- * “黑石待渡”“睡美人”

春天里,我和省开明书画院副院长、市美协副主席朱明宝一起,受邀参观画家丁培明“匪石文创”,只能用震撼来形容了。

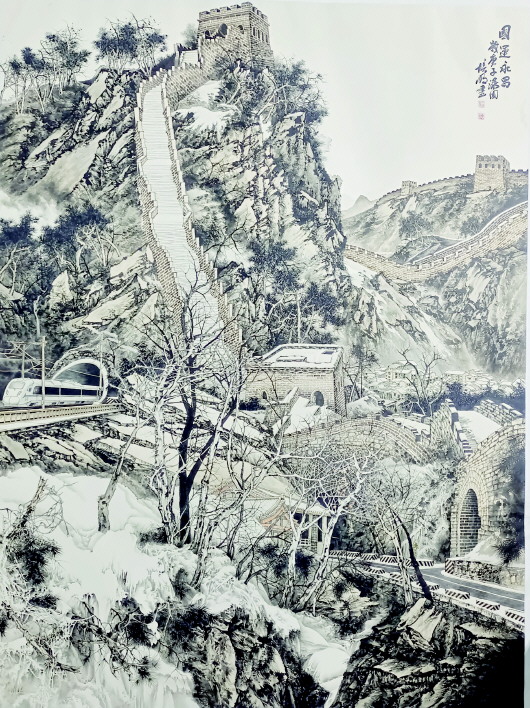

走进他宽大的办公室兼书画展厅,一幅由8张丈二宣纸竖拼而成的巨作《江山万岁图》扑面而来,只见异峰突兀、万壑争流、云烟变幻、草木葱茏,大自然的雄阔博大与生机勃发动人心弦,强烈的艺术感染力让人呼吸急迫。丁培明强大的巨幅作品构架能力让人折服,其巨刃摩天的气势和气韵生动的笔墨相得益彰,范宽作品中峰峦雄厚、挺拔宏大之气魄,李成作品中气象萧疏、烟林清旷之神韵,石涛作品中灵活多样、恣肆大胆之笔法都在这幅作品里得到了借鉴和融合。朱明宝感叹说:因为丁培明的加盟,六安美术在安徽美术中的地位将得到一次很大的提升!

六安美术界的目光被吸引,开始聚焦丁培明,为丁培明从淮南回归家乡而高兴,为六安美术界增加一位艺术大咖而欢欣,更为大别山画派的形成多了一位“猛将”而倍感信心十足!

搜尽奇峰打草稿

石涛在《苦瓜和尚画语录·山川》里说:“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也。山川与予神遇而迹化也,所以终归之于大涤也。”主张艺术应来源于生活,并通过融入主观的感受和理解,使之高于生活。

丁培明1970年生于山明水秀的六安,大别山的秀丽和淠河水的清澈滋养了他的艺术天赋。浙江理工大学毕业后,他开始专业从事纺织品印染工作,耕耘于纺织品面料花纹设计。工作之余,他披星戴月“笔耕”不辍,致力于传统绘画的研究和传承。他注重师古,从传统入手,取百家之长,潜心研究历代前贤及近现代甚至当代艺术大师的作品,对“荆关董巨”、范宽、李成、石涛、八大、黄宾虹、傅抱石等均有深刻的研究,临摹了大量古今名师之作,并结合自身的创作特点与偏好,内化出自己的一套创作风格,在绘画艺术之路上越走越高、越走越远。随着时间的推移,面料花纹设计让他无法释放自己的艺术才华,于是他放弃工作,开始致力于专业画家的努力。

国画讲究三要素:自然、生命与文化。丁培明在“师古”的同时,更注重“师造化”。他不断地徜徉于名山大川,领略和体悟山川的壮丽秀美以及无限神韵。他深入自然、深入生活,搜集素材、寻找灵感,感悟祖国博大深厚的文化底蕴和人文气息,做到胸有丘壑,山水尽揽。多年来,他在大量写生创作中汲取营养,悉心揣摩,感悟真谛,为山水画创作打下深厚宽博的根基。

正本清源求大“道”

为了锤炼笔墨,2013年,丁培明问学于国家画院龙瑞工作室,这是他绘画风格形成的关键时段。龙瑞在国家画院的教学和创作实践中,一直强调两个方面的共同促进,即“技”与“道”。龙瑞所提出的两条主旨“正本清源”和“贴近文脉”正是其纲领化法则,尤其强调对“道”的重视,并将山水精神境界的追求上升到“为人生”的道德高度。

山水画与道家哲学有着紧密的联系和相互影响。“道”为水画的成熟提供了形而上的精神内核,“道”作为一种形而上的实体进入山水画中,伴随着山水画从滥觞期走来,一直到唐宋山水画的成熟,到元明清以文人画为主调的山水画的登峰造极,以及现当代山水画的新突破,“道”始终作为一种精神实质存在于山水之中,也成为历代山水画家所追索的至高目标、一种精神的符号,并被代代相承。

丁培明在龙瑞工作室以“程门立雪”的精神,潜心体悟,让他的作品无论是在形态上还是在意境上,都能体现与道家哲学思想的融合。他通过独特的构图和笔墨运用,表现出自然界的变化和流动,以及与其和谐相处的境界,画面呈现出无为而治、柔性与坚韧并存的内涵,得到一种隐含的、超越物质世界的意境。这种意境不仅是对自然景物的直观表达,对自然和宇宙的敬畏,更是对人与自然之间关系的思考和感悟。

经过一整年的学习,丁培明开始逐渐形成自己的美学特点,既有深厚的传统功力、笔墨情趣,又有赏心悦目的现代构成意识。画面在深厚苍郁中透出轻灵俊逸,显示出笔墨之美、智慧之美与性灵之美。其众幅山水画作,在形上以工笔尽事,而在韵上则辅以写意,可以说工笔和写意在他的手中得到完美的协调与升华。

风格是一个艺术家形成的标志。国家画院的学习,对丁培明绘画风格的形成起到关键作用。他多次强调,书画艺术必承学先贤,而后信奉笔墨当随时代的艺术宗旨。

他的艺术修养是全面的,在主修中国画山水以外,还兼修花鸟、人物、书法和篆刻。他的花鸟活泼生动,他的人物形神兼备,他的书法老辣沉雄,他的篆刻匠心独运。功夫不负有心人,他先后11次入选中美协等官方机构举办的全国性美展,取得让人瞩目的成就。

笔墨再铸“大别山”

丁培明从少年求学离开家乡,到青年工作他地,再到壮年游艺于祖国山川,但无论走多远,家乡的山山水水总是牵挂着游子的心。在不惑之年,他毅然返回家乡六安,立志为大别山立传,以手头笔墨再铸大别山“纸上山河”,要为形成中国画“大别山画派”贡献力量。

八百里大别山是中国长江和淮河的分水岭,山地被断层分割成许多菱形断块,山麓线挺直,山坡陡峭,既有江南山川之清秀妩媚、细腻肌理,又有北方高山峻岭的雄奇壮美、骨棱壁削,使画家有了画不尽、写不尽的用武之地。大别山南北水系丰富,梅山、佛子岭、磨子潭、万佛湖等水库如碧玉一般镶嵌其间。大别山四季分明,景色各异:春天鲜花盛开,草木蔓发,松绿竹黄,百鸟相鸣;仲夏林木蓊翳,绿荫沉凝,凉风拂肌,瀑布飞流;秋至松竹沉黛,枫叶如火,硕果缀枝,百草含香;冬临风荡林海,雪压劲松,山色凝重,似露峥嵘。

大别山无论其地形地貌,还是山川树木都极具艺术特征。另外,大别山还是著名的革命老区,红色六安是中国革命的重要策源地、人民军队的重要发源地,这让大别山更赋予了一种神圣的光辉。

丁培明认为无论黄山、泰山、华山,还是太行山、武夷山、井冈山,以及江南水乡、桂林山水、黄土高坡、大漠孤烟,都有很好的作品呈现,甚至成为了一种画派,独树于艺术之林,而这么壮观、丰富、美丽的大别山却没有很好地表达出来,没有构成艺术形象中的“那一个”,作为大别山走出去的艺术家应该为之不懈努力。

他立志描绘出家乡大别山的壮阔、细腻、端正、秀雅和温情。近年来,他深入大别山深处,去体悟大别山的风雨烟云、晴岚暮霭,细心揣摩山石的结构、树木的特征,竭力去捕捉大自然中的壮美境象,表达自己对世界的深刻感受。

在他的“匪石文创”,可以明显看到他的近期作品已经呈现出另一种风格和意趣,一种具有大别山气派的作品逐渐形成,一幅幅或丈二、或八尺、或六尺的大作,呈现了雄浑之气势,流淌着灵动之神韵。大别山在他的笔下,时而峰峦耸峙、雄浑厚重;时而诡谲清奇、灵动变幻;时而含蓄温润、自然朴实。丁培明山水所呈现出的无论是景致节奏的明快,还是骨法用笔的造型和随类赋彩的呈现,既具自然特性,也得时代风貌,把北派山水之峻朗刚挺、雄壮奇绝、苍劲浑然和南派山水之秀润秀丽、逶迤绵延、烟云迷蒙在大别山山水画的意境营造中得到很好的融合。尤其在细节的处理上,更能十分清楚地看到他那丰富的个性特征,所画山水不尚求于大众式的宏观,而是截取甚至放大某段山水的位置,以此来为画面提供醒目点和侧重点,形成强烈的视觉冲击力,由此所构绘出山水画的画面恰如音律一般,跌宕起伏,舒缓有序,全然是一种文人心绪的韵律契合。

艺术的道路是艰难的,坚持自己的艺术追求需要魄力和勇气,在此,寄语丁培明在坚持自己的艺术追求中,能很好地把自己的风格与大别山的风貌、风情进行融合,让山水画创作更加深入生活,更富有写意性,在新时代山水画创作和图式转换的过程中,为大别山画派的形成做出特别的贡献。

艺坛书院

本栏责任编辑:徐缓

走进他宽大的办公室兼书画展厅,一幅由8张丈二宣纸竖拼而成的巨作《江山万岁图》扑面而来,只见异峰突兀、万壑争流、云烟变幻、草木葱茏,大自然的雄阔博大与生机勃发动人心弦,强烈的艺术感染力让人呼吸急迫。丁培明强大的巨幅作品构架能力让人折服,其巨刃摩天的气势和气韵生动的笔墨相得益彰,范宽作品中峰峦雄厚、挺拔宏大之气魄,李成作品中气象萧疏、烟林清旷之神韵,石涛作品中灵活多样、恣肆大胆之笔法都在这幅作品里得到了借鉴和融合。朱明宝感叹说:因为丁培明的加盟,六安美术在安徽美术中的地位将得到一次很大的提升!

六安美术界的目光被吸引,开始聚焦丁培明,为丁培明从淮南回归家乡而高兴,为六安美术界增加一位艺术大咖而欢欣,更为大别山画派的形成多了一位“猛将”而倍感信心十足!

搜尽奇峰打草稿

石涛在《苦瓜和尚画语录·山川》里说:“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也。山川与予神遇而迹化也,所以终归之于大涤也。”主张艺术应来源于生活,并通过融入主观的感受和理解,使之高于生活。

丁培明1970年生于山明水秀的六安,大别山的秀丽和淠河水的清澈滋养了他的艺术天赋。浙江理工大学毕业后,他开始专业从事纺织品印染工作,耕耘于纺织品面料花纹设计。工作之余,他披星戴月“笔耕”不辍,致力于传统绘画的研究和传承。他注重师古,从传统入手,取百家之长,潜心研究历代前贤及近现代甚至当代艺术大师的作品,对“荆关董巨”、范宽、李成、石涛、八大、黄宾虹、傅抱石等均有深刻的研究,临摹了大量古今名师之作,并结合自身的创作特点与偏好,内化出自己的一套创作风格,在绘画艺术之路上越走越高、越走越远。随着时间的推移,面料花纹设计让他无法释放自己的艺术才华,于是他放弃工作,开始致力于专业画家的努力。

国画讲究三要素:自然、生命与文化。丁培明在“师古”的同时,更注重“师造化”。他不断地徜徉于名山大川,领略和体悟山川的壮丽秀美以及无限神韵。他深入自然、深入生活,搜集素材、寻找灵感,感悟祖国博大深厚的文化底蕴和人文气息,做到胸有丘壑,山水尽揽。多年来,他在大量写生创作中汲取营养,悉心揣摩,感悟真谛,为山水画创作打下深厚宽博的根基。

正本清源求大“道”

为了锤炼笔墨,2013年,丁培明问学于国家画院龙瑞工作室,这是他绘画风格形成的关键时段。龙瑞在国家画院的教学和创作实践中,一直强调两个方面的共同促进,即“技”与“道”。龙瑞所提出的两条主旨“正本清源”和“贴近文脉”正是其纲领化法则,尤其强调对“道”的重视,并将山水精神境界的追求上升到“为人生”的道德高度。

山水画与道家哲学有着紧密的联系和相互影响。“道”为水画的成熟提供了形而上的精神内核,“道”作为一种形而上的实体进入山水画中,伴随着山水画从滥觞期走来,一直到唐宋山水画的成熟,到元明清以文人画为主调的山水画的登峰造极,以及现当代山水画的新突破,“道”始终作为一种精神实质存在于山水之中,也成为历代山水画家所追索的至高目标、一种精神的符号,并被代代相承。

丁培明在龙瑞工作室以“程门立雪”的精神,潜心体悟,让他的作品无论是在形态上还是在意境上,都能体现与道家哲学思想的融合。他通过独特的构图和笔墨运用,表现出自然界的变化和流动,以及与其和谐相处的境界,画面呈现出无为而治、柔性与坚韧并存的内涵,得到一种隐含的、超越物质世界的意境。这种意境不仅是对自然景物的直观表达,对自然和宇宙的敬畏,更是对人与自然之间关系的思考和感悟。

经过一整年的学习,丁培明开始逐渐形成自己的美学特点,既有深厚的传统功力、笔墨情趣,又有赏心悦目的现代构成意识。画面在深厚苍郁中透出轻灵俊逸,显示出笔墨之美、智慧之美与性灵之美。其众幅山水画作,在形上以工笔尽事,而在韵上则辅以写意,可以说工笔和写意在他的手中得到完美的协调与升华。

风格是一个艺术家形成的标志。国家画院的学习,对丁培明绘画风格的形成起到关键作用。他多次强调,书画艺术必承学先贤,而后信奉笔墨当随时代的艺术宗旨。

他的艺术修养是全面的,在主修中国画山水以外,还兼修花鸟、人物、书法和篆刻。他的花鸟活泼生动,他的人物形神兼备,他的书法老辣沉雄,他的篆刻匠心独运。功夫不负有心人,他先后11次入选中美协等官方机构举办的全国性美展,取得让人瞩目的成就。

笔墨再铸“大别山”

丁培明从少年求学离开家乡,到青年工作他地,再到壮年游艺于祖国山川,但无论走多远,家乡的山山水水总是牵挂着游子的心。在不惑之年,他毅然返回家乡六安,立志为大别山立传,以手头笔墨再铸大别山“纸上山河”,要为形成中国画“大别山画派”贡献力量。

八百里大别山是中国长江和淮河的分水岭,山地被断层分割成许多菱形断块,山麓线挺直,山坡陡峭,既有江南山川之清秀妩媚、细腻肌理,又有北方高山峻岭的雄奇壮美、骨棱壁削,使画家有了画不尽、写不尽的用武之地。大别山南北水系丰富,梅山、佛子岭、磨子潭、万佛湖等水库如碧玉一般镶嵌其间。大别山四季分明,景色各异:春天鲜花盛开,草木蔓发,松绿竹黄,百鸟相鸣;仲夏林木蓊翳,绿荫沉凝,凉风拂肌,瀑布飞流;秋至松竹沉黛,枫叶如火,硕果缀枝,百草含香;冬临风荡林海,雪压劲松,山色凝重,似露峥嵘。

大别山无论其地形地貌,还是山川树木都极具艺术特征。另外,大别山还是著名的革命老区,红色六安是中国革命的重要策源地、人民军队的重要发源地,这让大别山更赋予了一种神圣的光辉。

丁培明认为无论黄山、泰山、华山,还是太行山、武夷山、井冈山,以及江南水乡、桂林山水、黄土高坡、大漠孤烟,都有很好的作品呈现,甚至成为了一种画派,独树于艺术之林,而这么壮观、丰富、美丽的大别山却没有很好地表达出来,没有构成艺术形象中的“那一个”,作为大别山走出去的艺术家应该为之不懈努力。

他立志描绘出家乡大别山的壮阔、细腻、端正、秀雅和温情。近年来,他深入大别山深处,去体悟大别山的风雨烟云、晴岚暮霭,细心揣摩山石的结构、树木的特征,竭力去捕捉大自然中的壮美境象,表达自己对世界的深刻感受。

在他的“匪石文创”,可以明显看到他的近期作品已经呈现出另一种风格和意趣,一种具有大别山气派的作品逐渐形成,一幅幅或丈二、或八尺、或六尺的大作,呈现了雄浑之气势,流淌着灵动之神韵。大别山在他的笔下,时而峰峦耸峙、雄浑厚重;时而诡谲清奇、灵动变幻;时而含蓄温润、自然朴实。丁培明山水所呈现出的无论是景致节奏的明快,还是骨法用笔的造型和随类赋彩的呈现,既具自然特性,也得时代风貌,把北派山水之峻朗刚挺、雄壮奇绝、苍劲浑然和南派山水之秀润秀丽、逶迤绵延、烟云迷蒙在大别山山水画的意境营造中得到很好的融合。尤其在细节的处理上,更能十分清楚地看到他那丰富的个性特征,所画山水不尚求于大众式的宏观,而是截取甚至放大某段山水的位置,以此来为画面提供醒目点和侧重点,形成强烈的视觉冲击力,由此所构绘出山水画的画面恰如音律一般,跌宕起伏,舒缓有序,全然是一种文人心绪的韵律契合。

艺术的道路是艰难的,坚持自己的艺术追求需要魄力和勇气,在此,寄语丁培明在坚持自己的艺术追求中,能很好地把自己的风格与大别山的风貌、风情进行融合,让山水画创作更加深入生活,更富有写意性,在新时代山水画创作和图式转换的过程中,为大别山画派的形成做出特别的贡献。

艺坛书院

本栏责任编辑:徐缓