汪胡桢撰文盛赞淠史杭“壮举”

皖西日报

作者:谢明

新闻 时间:2025年04月03日 来源:皖西日报

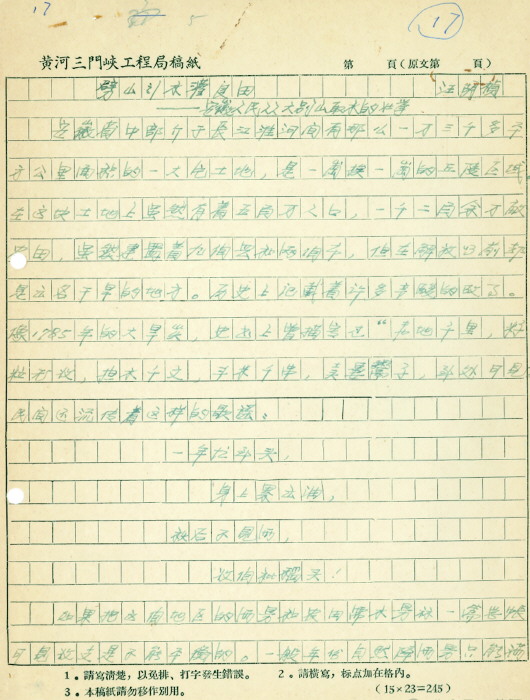

《劈山引水灌良田——安徽人民从大别山取水壮举》手稿

谢明

汪胡桢,是我国著名水利专家,被誉为“中国连拱坝之父”,1955年6月,成为我国最早一批选聘的中国科学院学部委员(院士),曾任佛子岭、梅山水库工程建设指挥部指挥。

1960年3月初,为参加该月月底召开的全国人大二届二次会议,全国人大代表团前往浙皖视察。时任三门峡工程局总工程师的汪胡桢,作为全国人大代表,再次来到曾经工作过的六安,视察了大别山水库群(此时,佛子岭、梅山、磨子潭、响洪甸水库已经建成,龙河口水库正在建设之中)。利用这次视察机会,他特地考察了正在建设中的淠史杭工程,亲身感受到安徽人民,特别是六安人民,在党的领导下,以超常的战天斗地、志在必得的精神状态,抒写新的治水史实。汪胡桢亲历工程现场,听汇报,看规划,目睹了淠史杭建设者,艰苦奋斗,不怕牺牲,用最原始的劳动工具和肩扛背驮,如火如荼地展开工程建设。他仿佛置身于佛子岭水库建设时期,激情燃烧的岁月,他写道:“看到了这种热火朝天的场面,使我心情振奋,多日宁静不下来。”返回黄河三门峡工程局,按耐不住激动的心情,写下了《劈山引水灌良田——安徽人民从大别山取水壮举》一文。

该文虽然不长,只有1400多字,这位曾领导设计佛子岭、梅山水库等重大工程的水利专家,以专业视角,记录了20世纪50年代末至60年代初,淠史杭灌区建设的宏伟历程,其笔下的文字兼具广阔的视野、技术深度与人文关怀,展现了六安人民如何用智慧和汗水,改写这块土地上的干旱史,创造“岗地变良田”的壮举。

一是淠史杭工程使六安从“赤地千里”,到水利觉醒。六安地处江淮分水岭,历史上因地形高亢、降水不均而饱受旱灾之苦。文中用较长文字,叙述和交待当地的旱灾历史,还引用1785年大旱的惨状与民谣“五天不雨小旱,十天不雨大旱”。解放前,当地虽广挖池塘,但水源匮乏,农民在“无源之塘”中挣扎求生,生动描绘了这片土地难以“靠天吃饭”的困境。汪胡桢通过数据指出,“如果把这个地区的雨量和农田需水量算一笔总账,可见收支是不能平衡的。一般年份,自然降雨量只能满足百分之四十的耕地用水。”凸显了淠史杭工程建设的紧迫性和必要性。1958年,在中共安徽省委“三年实现淮北河网化,全省水利化”的宏伟目标鼓舞下,淠史杭“劈山引水”的史诗级工程全面动工,1959年即开始灌溉农田初显效益,以后逐年续建、配套、完善、提高,体现了共产党为民造福的根本宗旨。

二是淠史杭工程让六安三河联动,重塑水网。汪胡桢以治淮先驱的眼界,从技术层面,审视了淠史杭灌溉工程规划的科学性、可行性、针对性、有效性,详细解析了灌区的设计框架。工程“把大别山里的史河、淠河、杭埠河三条大河流互相沟通,综合利用起来。引水点有三处:其一,为在金寨县红石嘴,引史河梅山水库的水量;其二,为在六安县横排头引淠河佛子岭、磨子潭、响洪甸三个水库的水量;其三,为在舒城县引杭埠河龙河口水库的水量。”构建起覆盖9县2市、总长1.6万公里的渠道网络,”“总引水量达到五百二十五秒立方米”,“受到灌溉的农田达一千二百一十八万亩。其中自流灌溉的占百分之七十六,抽水灌溉的占百分之二十四”,“在整个灌区内,库塘相连,河渠交错,社社行船,县县通航。此外,利用渠道中水位的落差,还要兴建水电站五百余处,装设水轮发电机五万余千瓦,平均每年能发电一亿四千余万度。”要完成这些规划中的工程量,文中特别强调工程的技术挑战:“必须开挖土方十八亿五千万公方,开挖石方七百二十二万公方”,这一数据,远超同期许多水利项目,但汪胡桢看到,通过“分工协作”与“三个冬春”的集中攻坚,工程快速推进,可基本完成。他还以专业的眼光,看待渠道设计兼顾了航运功能,使合肥至六安可通航千吨级轮船,高度评价淠史杭工程,体现了“水陆统筹”的前瞻思维。

三是淠史杭工程为六安改天换地,梦想成真。汪胡桢实地见证了热火朝天的建设场景,深切感受到人民的力量与技术革新成果,文中描述沿途和所到之处,“到处看到彩旗招展,一队队农民正在兴高采烈地一边唱歌,一边工作。他们和她们组成了许多用罗成、穆桂英为名的小队,互相挑战或竞赛着。在技术革新和技术革命运动的鼓励下,无数新型省力的工具,如绳索牵引的运输设备和木轨铁路等,纷纷出现在工地上。”工地上“人海战术”与攻克技术难关并举的模式,成为那个特殊年代的缩影,正是这种在改造自然、造福后代的过程中,凝聚起的无穷力量和坚定信念,支撑起淠史杭工程创造了“岗岭通渠”的现实场景。在该文的结尾,汪胡桢由衷地感慨:“世世代代以来,皖中人民多么渴望着有兴修水利的一天,只有到了今天,梦想才成为事实。毛泽东时代,不能不说真是一个创造奇迹的时代。”这既是对建设者和六安人民梦想成真的礼赞,也体现了对党领导下的社会主义制度力量的肯定。

汪胡桢所撰之文的价值,不仅定格了六十五年前(即1960年)的历史瞬间,更在于揭示水利建设与国运民生的深刻关联,为淠史杭战天斗地精神传承提供了宝贵启示,也是为当下研究淠史杭工程留下了重要的历史资料。