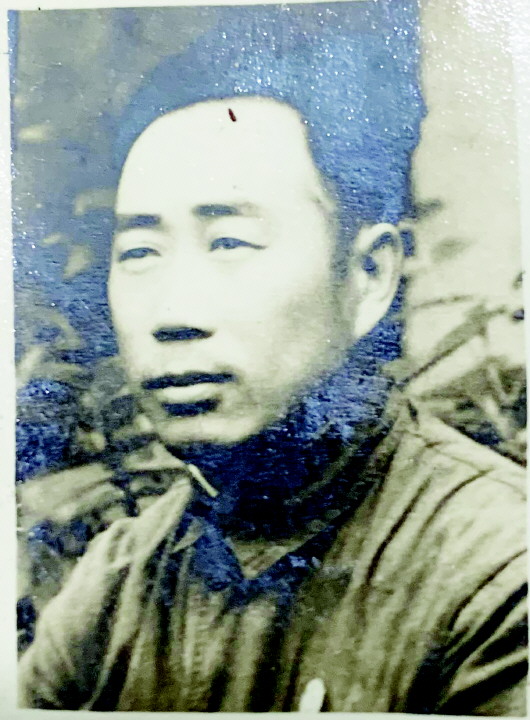

“刘老庄连”老连长

潘黎明的“两个半生”

任少松 王亚丽

皖西日报

作者:

新闻 时间:2022年05月05日 来源:皖西日报

天气阴冷,屋内却暖气阳阳,金寨县直单位几名年轻干部坐在县市场监督管理局的会议室里,听着潘义强主任述说着他父亲潘黎明一生的峥嵘岁月。

潘黎明,安徽金寨人,1915生于贫苦农民家庭。1929年8月,在要饭途中,潘黎明参加鄂豫皖红军部队。后随红四方面军转出鄂豫皖革命根据地,参加了红四方面军创建川陕革命根据地,之后,参加长征到了陕北,然后编入八路军115师的随营学校学习。1938年10月,八路军685团南下华中,到达苏鲁豫边界的丰沛萧砀一带,潘黎明奉命到地方组建地方武装。后来这些地方武装被编入“胡大队”(即原685团1营),因而潘黎明于1940年至1941年,担任“刘老庄连”(新四军3师7旅19团第4连)的前身连连长。

回望历史,此1营大有来头,番号变革如下:大革命时期叶挺独立团→红一军团2师4团→115师343旅685团1营→苏鲁豫支队第一大队→115师教1旅1团→新四军3师7旅19团→东北民主联军六纵16师46团→43军127师379团→54集团军127师379团→82集团军某部。

平型关大战后,685团减员太大,朱德立即把自己的警卫团中的一个连由连长刘治国带领,划拨给685团1营。所以说,不是什么部队都可以划到并入685团的。潘义强介绍说,父亲是老红军,有着丰富的作战和领导经验,对组建的地方武装进行了严格的思想教育和军事训练,为685团注入了淮海根据地坚强而富有生命力的新鲜血液。皖南事变后,南下华中的八路军改编为新四军。潘黎明又历任新四军3师7旅19团连长、副营长、营长等职。

在1943年3月的一次反扫荡战斗中,营长潘黎明的脚踝处被炸断,短暂昏迷又醒过来,见自己的脚踝部已经扭曲,他强忍着疼痛自己把脚扶正,之后又昏了过去。再次醒来时,已被战友送到了战地医院,被医治到1944年初才出院。

从此,潘黎明又多了一支终身不离的武器—— 拐杖。而英雄的气概就在于此:潘黎明凭着拐杖的帮助,虽然离开战斗一线,但还是随部队西征到河南永成,向南打到安徽肥东。1945年,潘黎明随新四军3师,后改为东北野战军6纵远赴东北,在冰天雪地的西满地区,为新中国的成立贡献自己的力量。

辽沈战役胜利后,6纵19团番号改为解放军第43军127师后秘密南下,支援平津战役;不久,127师再次作为先锋南下,挺进华南。1950年,379团解放广州,攻打海南岛。此时,潘黎明仍留在东北,战争形势日益好转,全国解放,让他想起了家乡,想起了母亲。他想起当年留在大别山讨饭的母亲和弟弟。饱含着泪水,哆嗦的手立即写了一封信寄回金寨。

(上)

|