一张照片的回忆

皖西日报

作者:穆志强

新闻 时间:2022年06月09日 来源:皖西日报

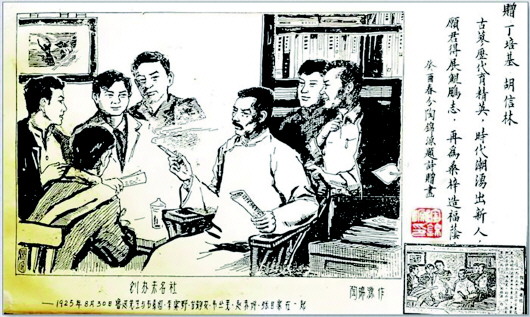

创办未名社 陶锦源 作

穆志强

大清早,天空突如其来地乌云密布,狂风大作,转眼大雨倾盆,让人们的心里丝毫没有事前的准备。堵在家中不能外出,便独自坐在窗前一边看雨,一边翻看手机相册,无意间发现一张陶锦源先生在《人民日报海外版》发表的版画作品照片。这张照片是原件的复印件,多年前,赠给我县一位知名人士、如今的书法家丁培基同志的,旁边还有他的题诗和印章。

看见这张发黄的照片,睹物思人,许多难忘的往事在心中泛起波澜,伤感也油然而生。这幅作品题目叫《创办未名社》,画的是鲁迅先生和大家欢聚一堂、开会讨论的场面,画面人物集中,表情十分到位,栩栩如生。可想而知,画中的事件是鲁迅先生和几位霍邱的学子们商议成立“未名社”,集结号在这里吹响,未名文学的大旗将在民国的天空迎风飘扬。“未名社”,本是一个小小的民间艺术团体,但它把霍邱、叶集带进了中国文学史,也给皖西地区的文学照射一层荣耀的光环。陶锦源先生深知“未名社”的份量,极力为之推介弘扬。然而,画中的人物命运各有不同,他们中的后来,有的成为官场政要,有的成为文化学者,有的成为文学大家。韦素园和鲁迅先生却过早地离开人世。陶老师在创作这幅画时,他可能怎么也不会想到,自己也和画中的文学旗手鲁迅先生差不多的年纪,早早驾鹤西去。

陶锦源先生是我省声望很高的编剧、霍邱县文化局老创作组长,也是我文学道路的领路人。他多才多艺,戏剧、曲艺、小说、诗歌、散文、歌词、绘画、剪纸等,无所不通。尤其在戏剧方面,陶老师的影响很大。上世纪八十年代,他编剧的大戏《爱的不是你》,安徽省电视台全程录播,一时间,街谈巷议,家喻户晓。后来,又一部《花仙外史》出炉,安徽戏剧领域,再一次引起不小的轰动,当时的《文化周报》还专门做过报道。在霍邱,陶老师利用自己的影响力,扶持帮助一大批文学青年成长起来。我和徐贵祥、张冰、李训喜、陈斌先、张子雨、潘庆农、芜限、李志、刘鹤群、余春江、侯金雁、史训玉、李胜玉等众多文友,都不同程度地聆听过先生的教诲,沐浴过他的阳光温暖和春风雨露。先生去世时,我们哀感伤怀,集体去姚李镇给他送葬。《皖西报》“佛子岭”副刊上,连续在头条位置刊登悼念文章。第一篇,我以“霍文青”的名字,发表祭文《落花时节悼良师》。接着,史训玉以他的书斋为题发表怀念文章《拙斋》。再后来,刚调入北京不久的大作家徐贵祥写了一篇震撼人心的文章《古蓼文魂》,报纸副刊用了整整一个版面。可见,陶锦源先生在人们心目中的位置。“锦上添花,花落芬芳在;源头活水,水断润泽存。”这则挽联是我的亲戚、姚李中学德高望重的名师蒋长友先生撰写的,简洁工整,恰如其分,不仅嵌入锦源先生的名字,也总结了他甘为人梯的精神。

陶锦源先生英年早逝,可谓天妒英才,让更多的后来之人失去学习讨教的机会,也是皖西地区文学艺术界的重大损失。与先生诀别已二十八年,我曾几次在梦中见到过他。遗憾的是,他不知我后来也调入文化局工作,继续完成他未尽的事业,合力打造出蓬蓬勃勃的“霍邱文艺现象”。先生过世太早,许多艺术成就还没有来得及收集整理,以致如今关心关注霍邱文艺的有识之士,很少看见他的作品。先生在世,倾尽全力推崇“未名社”,“脚踏实地,不尚空谈”的精神也成为他的人格魅力。

花开花落,物是人非。看见这张意义非凡的版画作品,先生的音容笑貌历历在目,感叹岁月,一些不可名状的痛楚也时时敲打我的心灵。先生虽去,我们还在,霍邱的文艺大军还在。您在前面放心地领路,我们将踏着您坚实而厚重的脚印,前仆后继,生生不息。

|