一首红歌的记忆

皖西日报

作者:王凤霞

新闻 时间:2022年04月28日 来源:皖西日报

王凤霞

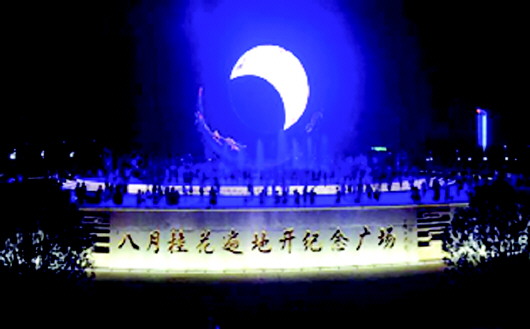

在金寨县新城区的红军大道与梅山湖路交叉口旁有一座公园,名曰:八月桂花遍地开纪念广场。每当夜幕降临,公园里直径约有25米的大型主题雕塑《桂子月中落》灯光闪烁,喷泉环绕,总会引来远近的人们争相观赏。

这座公园总规划面积249810平方米,位于县城主城区中心地段。如果这块地用来做商业开发,那无疑将会在短期内产生巨大的经济效益。但是为了厚植红色文化,传承红色基因,让一首红歌与老区人民的生活紧密相连,涵养一座城市的红色记忆,当地政府毅然放弃了短期的经济效益,而赋予了这块地更加丰厚的底蕴与光荣的使命。

“八月桂花遍地开,鲜红的旗帜竖呀竖起来……”这首在金寨人人会唱的红歌诞生于1929年农历8月,那是个轰轰烈烈革命的年代,也是个桂花飘香的金秋时节。当年,在当地党组织的精心策划与农民协会的全力配合下,立夏节起义获胜并组建起红32师,加上接连三次反“会剿”的胜利,区、乡苏维埃政府普遍建立起来。翻开历史,走进1929年斑竹园长岭岗举行的第一区苏维埃成立大会,我们一定会看到这样的场景:

远远近近的老百姓都汇聚到了会场前,穷苦的人们衣衫褴褛,却个个精神抖擞、神色欢喜。在临时搭起的戏台上出现了16名男女学生,每人都拿着一根系着红绸的花棍,棍上用红绳绑着铜钱。他们手拿着花棍边舞边唱:“张灯又结彩呀哈,张灯又结彩呀哈……”哗哗作响的铜钱声让表演热烈而激昂。这热闹的场面感染了台下的百姓,他们欢呼起来,有人说:“这不就是《八段锦》吗?”说着就唱了起来:“小小鲤鱼压红腮,上江游呀么游到下江来,摇头又摆尾呀啊,摇头又摆尾呀啊,打一把金钩钓呀么钓上来。”

又有人说:“不是,不是,唱词不一样。”

“你们还不晓得吧,这是罗(银青)校长刚改好的新歌,学校的陈(觉民)老师教学生们打的花棍。”

“是呀,是呀,就是为了庆祝俺们打了胜仗,分了田地!”

大家边听边七嘴八舌地议论开来,人群也逐渐沸腾起来。有跟着唱的,有模仿着动作跟着跳的,还有人冲着台上熟识的孩子打口哨的。跳舞队伍里有一个12岁的小男孩,他个头不高,样貌清瘦,一双眼睛炯炯有神,他叫方子翼。此时的他正就读于果子园乡佛堂坳小学,这时跳舞的他一定想不到,几年后,会跟着红军队伍一路转战,西征川陕,后又经历长征抵达陕北;他更想不到自己成了红军的第一批飞行员驰骋蓝天,在抗美援朝的战场上立下赫赫功勋。新中国成立后被授予少将军衔。晚年的方子翼将军时常回忆自己当年打花棍唱《八月桂花遍地开》的情景。2015年3月17日,享年98岁的老将军离世。此前一个月,家乡代表去看望他,已经意识模糊的老将军,听到来人说起这首歌,眼泪顺着脸颊缓缓流下,并用力地握住来人的手。这首引领着将军走上革命道路、伴随他征战半生的红歌已经镌刻在他的生命记忆里,至死不忘。

而忘不了这首歌的,又何止方子翼一人?金寨籍开国少将胡继成在自己的回忆录《吹角连营》里回忆这首歌在“苏维埃成立大会上唱出来后,就迅速唱响了整个鄂豫皖苏区,且越传越远,越唱红军越多,越唱鄂豫皖根据地越大”。女红军林月琴也说自己就是唱着这首歌去参加革命的,并在生前留下遗言,死后要把骨灰送回家乡撒落于梅山水库之中。当年跟随革命离开家乡的金寨儿女幸存者无多,但无论走多远走多久,只要唱起这首歌,就总抑不住那热血青春沸腾的心跳;总忘不了那花棍打起新生的愉悦;总放不下那绿水青山桂芳弥漫的故乡啊!

走出历史回到现实,晚间的桂花公园里光影交错、行人如织。有三五成群的青少年愉快地嬉闹;有许多小宝宝在父母或长辈的呵护下趴在湖边的栏杆上给锦鲤喂食;有广场舞大妈们就着欢快的音乐随性地舞蹈……人们漫步着、高歌着……这不就是歌词中所唱的那个“跟着共产党打出”的“新世界”吗?