|

|

|

| 本版导航 |

各版导航 |

视觉导航 |

标题导航 |

选择其他日期报纸

|

|

年 |

|

月 |

|

|

|

感悟“活着”的孔子

皖西日报

作者:戚卫国

新闻 时间:2021年07月20日 来源:皖西日报

戚卫国

6月12日上海浦东图书馆老友告之,周日晚八点央视一套将播出《典籍里的中国》之《论语》篇,并有六安老乡鲍鹏山作为现场嘉宾。喜爱中华传统文化的笔者第二天晚如时收看,并随着节目的精彩演绎而心潮澎湃,浮想联翩。

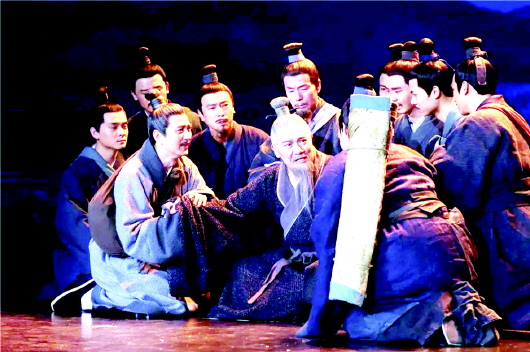

《论语》篇延续了《典籍里的中国》首篇《尚书》的叙事方式,由国家话剧院担任节目创排,精心策划。邀请重量级的嘉宾鲍鹏山、蒙曼等人现场精彩解说,央视著名主持撒贝宁扮演“当代读书人”的角色,他穿越2000多年,与春秋时期的子贡仍至孔子等人实现“古今对话”,并与观众一起识读《论语》。

《论语》篇从西汉海昏侯墓中发现失传1800多年的500多枚、属于《齐论语》的竹简说起,节目编创团队以一种亦幻亦真、时空轮换、高度浓缩的方式,讲述孔子坎坷且辉煌的一生以及孔子与弟子真挚情感的历史故事,以雅俗共赏、老少皆宜、温情而富有力量的方式展现给观众。

逆境中坚守,是节目的第一个高潮。“陈蔡绝粮”这一段故事被演员们演绎得荡气回肠。这一事件也是孔子周游列国十四年中最难的一段经历,孔子与众弟子被困于陈蔡之间,绝粮七日。子贡受命于危难,前往楚国求援。孔子到六十岁还四处碰壁,受尽嘲笑,“累累如丧家之狗”!节目中观众感受了孔子师徒追求“天下大道”的艰难过程。他们饱经苦难,一路同行,一路坚定,如“岁寒松柏”,哪怕只剩下“一碗薄粥”,也以清水稀释,师生共享,共叹“味道甚美”!正如舞台上的今日读书人撒贝宁所言:“追寻大道的苦,患难真情的甜,都在这一碗薄粥里了!”

送别弟子,是节目中的第二高潮。晚年弟子众多,本是对孔子的一种慰藉,但恰恰孔子最爱的两位弟子颜回、仲由却先他而去,当舞台呈现这段感人肺腑的生离死别时,孔子因白发人送黑发人而心碎,老泪纵横,声嘶力竭。孔子颤抖的声音在呼唤“回啊”、“仲由”!众多观众眼泪纷飞。据拍摄这场戏的创作团队回忆:当说完“朝闻道,夕死可矣”,饰演孔子的王绘春倒在地上,他已经难以抑制喷薄而出的情感,被拉起来的时候,还一直在擦眼泪。目睹了这一切的撒贝宁说:“那一刻,我仿佛真的站在了孔子面前,真真切切地感受着孔子的情怀。

节目中东汉经学大儒郑玄、唐代西域少年卜天寿、宋朝大儒朱熹等等也给我们留下印象。

现场嘉宾中孔子研究院院长杨朝明说:《论语》现存二十篇,接近一万六千字,孔子的这些言论从何而来?实际上是孔子的弟子各有所记,这就是我们今天看到的《论语》的来源。“论”指编撰,“语”指语言。

上海开放大学教授、六安人鲍鹏山提到《论语》中一个很有意思的现象。很多弟子都问孔子什么是“仁”,孔子基本没有下过一个本体性的定义。子贡问“仁”,孔子就说“己欲立而立人,己欲达而达人”;仲弓问“仁”,孔子说“己所不欲,勿施于人”;樊迟问“仁”,孔子给出了经典答案“爱人”……。鲍鹏山最后说,《论语》让我们悟得人生的智慧,我们后人要“为往圣继绝学,为万世开太平”。

中央民族大学教授蒙曼说:这是中国文化史上最动人的一幕了,万紫千红总是春!

历朝历代,由于政治经济文化等原因,出现在人们眼帘里的孔子有一些或是拔高、贬低,或是粉饰、曲解的孔子。笔者认为,这些都不是真实的孔子,甚至也远不如本期节目中展现的孔子。笔者觉得,孔子是真性情、接地气,志存高远又脚踏实地的先人。

孔子人格魅力何在?《论语》中记录着颜回对夫子的赞叹:“仰之弥高,钻之弥坚。”我们对孔子喜爱发自内心,正如朱熹所言:“天不生仲尼,万古如长夜!”

“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦”,这种“天下为公”、“选贤举能”的社会,正是孔子津津乐道的理想社会。孔子为这种崇高理想历经磨难,不改初心。

笔者感叹,2000多年后,在人人可以读书的和平稳定时代,却有人丧失了进取精神,身上充满陈腐之气,或迷恋于网络游戏,或善游于“内卷”环境,也有后生欣赏“躺平”人生观,自暴自弃,玩世不恭。亦有从商者丢失了诚信之道,唯利是图,比2000多年前的儒商子贡差之万里。

“选贤与能,讲信修睦”,笔者认为,孔子眼里的“贤者能人”、让“不仁者远矣”第一人为虞夏时的皋陶。在六安城里,有天主教礼堂和道教庙宇等,“万世师表”孔子曾安身的六安州古文庙古籍记载犹在。现留存的大成殿、明伦堂等如何结合六安实际维修和利用,犹如一道没有标准答案的问答题。

孔子“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”,这也是许多中华后人的人生轨迹!

“己所不欲,勿施于人”、“君子和而不同”、“学而不思则罔,思而不学则殆”,《论语》中的人生哲学使许多中华后人受益终身!

“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”《论语》中的这些金句,成为许多中华后人的座右铭!

感悟舞台上“活”着的孔子,就是感悟孔子“追求大道、虽苦犹甜”的精神永存!

|

|

|