编者按

1月4日,“《图说皖西文化》新书发布会暨学术交流会”在我市皖西学院召开,市委宣传部常务副部长关传兵,全国人大代表、省社科院文学研究所所长钱念孙,黄山书社社长王晓光,安徽出版集团时代出版发行有限公司总经理杨红卫,皖西学院党委委员、副校长孔敏及我市专家学者、学院嘉宾、媒体记者30余人与会。

发布会介绍了《图说皖西文化》成书过程,专家学者热情点评,市委宣传部常务副部长关传兵首先感谢皖西学院为我市宣传文化工作作出的积极贡献,并就充分认清《图说皖西文化》的历史价值和现实意义、切实抓好《图说皖西文化》发行运用发表了总结性讲话。

孔敏

程东峰

陶易

关传兵

钱念孙

马启俊

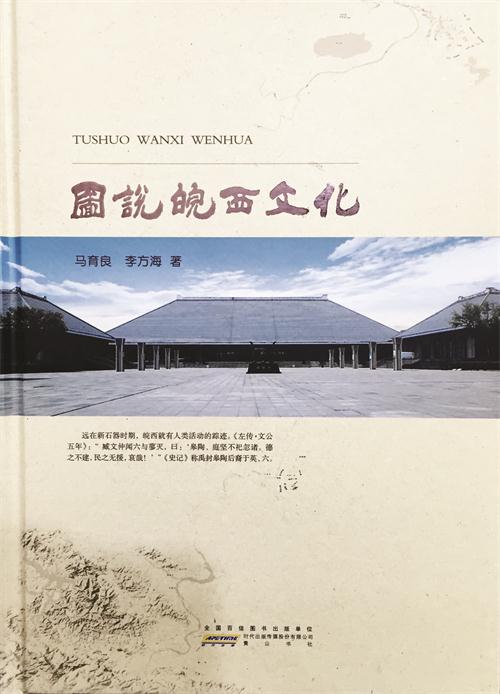

皖西素指安徽省西部六安市辖区。六安市境现辖寿县、霍邱、金寨、霍山、舒城五县和金安、裕安二区,以及六安经济技术开发区和叶集改革发展试验区。早在新石器时期,这里已留下人类活动的诸多遗迹。甲金文材料中,颇多“六”、“灊”活动的记录。在直至秦汉的历史过程中,皋陶文化逐渐形成。春秋战国时期,舒城及庐江地区成为群舒文化的中心地带,楚文化持续东渐皖西。战国晚期,楚移都寿春,形成晚楚文化的中心,这里逐渐成为长期受到历史关注的区域。秦汉以后,在统一与分裂的历史大格局中,皖西先民艰难推进文明、文化的融合和发展。进入20世纪,皖西是土地革命战争时期鄂豫皖根据地的重要组成部分,中国工农红军第四方面军的重要发源地。抗日战争时期是国民政府安徽省政府所在地。此后,皖西又成为中国革命实现重大战略转折的主要战区。

在历史上,皖西文化具有南北文化交汇过渡的特点。

从地形图上看,位于大别山北麓的皖西大地,同淮河干流相逼近,在一个相对狭窄的空间内,从南往北,集中分布着山地、丘陵、平原和河流。历史上,这个地区的华夏化过程是呈梯度状的,这应是皖西形成多姿多样而又密集交融的文化样态的原因。

皖西文化绚丽而多彩,灼灼生命强。先秦皋陶文化、群舒文化及晚楚文化,历史文化名城寿春与六安、霍山、毛坦厂等古城古镇文化,古今重大水利工程芍陂、水门塘、七门堰、五大水库、淠史杭工程及水利文化,皖西茶与具有浓郁的区域历史与人文特色的淠河茶麻古道,曾经作出过创新贡献的皖西教育,粗服乱头而不掩国色的皖西特殊民俗,近现代跃身历史舞台的皖西籍作家、艺术家,以及从这块土地上走出或产生过重要影响的诸多文化名人,构成了皖西文化史的独特风貌和连绵不断的历史景观。

皖西历史及其文化,丰富了源远流长的中华文化,创造了光耀千秋的文明业绩,也孕育了近现代中华文明的文化基因。

上世纪90年代,美国学者亨廷顿掀起过一场关于“文明冲突”的论战。这场论战所激起的世界性回响给我们传递了一个不容忽视的文化信息:在世纪交替后的今天,人们又重新发现“文化”、“文明”这些似乎久违了的观念仍然未可尽废,它标志着现代主流意识已正式承认文化不能化约为社会结构和经济形态的附生物。其实,文化一直是一种真实的存在,它不能也不会被化约。在新的时代,文化及其丰富的创造性、多样性已被理解为人类最宝贵的财富和社会发展的基础、人类进步的源泉。文化的变革已成为当代最为重要的历史事件。国家的文化财富正在成为信息经济时代进一步发展的关键,文化正日益走向国家发展政策的中心。现在,中国基本上确定了构建现代社会的自主性目标,无疑,这一目标的确立和实现,无论如何是离不开对于中国文化的深刻思考的。从这个角度讲,弘扬中华优秀文化,包括优秀区域文化传统,自属题中应有之义。在这方面,皖西优秀历史文化的功能也是不容忽视的。在这样的语境中,探讨文化在今天的功能价值,我们必会注意到:文化在共时态下的单一功能已更多地转换为历时态下的多种功能;文化已上升为我们追寻民族现代化的历史起点和逻辑起点的问题;在经济全球化、科技信息化的背景下,文化的功能正在获得极度放大。“周虽旧邦,其命维新。”

曾经厚重而今依然厚重的皖西文化,已经稳健地迈入了新的世纪。一位文化学者说过:文明或文化,像双手捧着的透明的“细瓷”。优秀的皖西文化,也是这样的“细瓷”,她能传衍不息,端赖生于斯、长于斯的先民、先贤,手捧着、肩载着,行进在跑步接力的历史赛道上,呵护着、传递着这点“骨血”。今天,这样的接力,也正期待着我们。

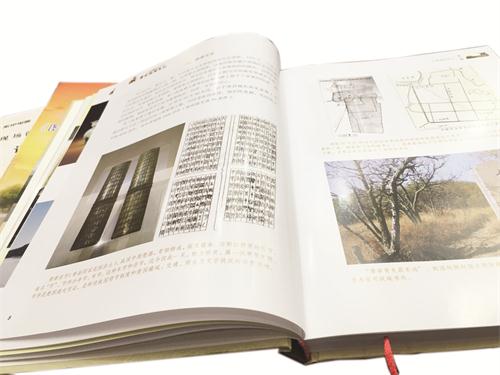

《图说皖西文化》包括“历代皖西历史沿革及大事表”和八个文化专题,尝试较有系统地梳理和重点述说皖西历史文化。

摘自《图说皖西文化》 标题为编者所加