编者按:

“国学”,顾名思义,中国之学、中华之学。“国学”一词据查起于清末,与当时欧美西方文化所传入的“西学”相对而言,广义上的国学是指以儒、释、道三家学问为主干,文学、艺术、戏剧、音乐、武术、菜肴、民俗、婚丧礼仪等为枝叶的中国传统文化体系。

读孔,一颗爱心构建和谐;读孟,一股正气平治天下;读墨,一腔热血救助苦难;读韩非,一颗冷眼直面人生……读国学就是读历史,研读国学,我们可以深刻剖析中国社会的渊源,可以借鉴前人宝贵的经验教训,也可以反思当下我们的思想和行为。这对于领导干部来说尤其重要,习近平在主持中央政治局第十八次集体学习时也强调“治理国家和社会,今天遇到的很多事情都可以在历史上找到影子,历史上发生过的很多事情也都可以作为今天的镜鉴。”

丁仕龙

近几年,我多次阅读《论语》,无论是茶前饭后的兴致翻阅,还是端坐于案前的认真捧读,每次,我都感到中华传统文化像一股股暖流温润着我这颗苍老的心,令我心情愉悦,精神振奋。认识是在实践中不断升华的,几年的阅读我越来越体会到《论语》,确实是儒家学说的核心经典,宋人赵普说“半部《论语》治天下”真的不为过啊!

《论语》是一部论述教育理论的教育之书。孔子是我国古代最著名的教育家,他弟子三千七十二贤,作为他的弟子及弟子的弟子所编写的孔子语录集,其内容当然首推教育方面的言论。《论语》中,对教育的对象、教育的目的、教育内容、教学方法都有诸多论述,而给我印象尤为深刻的是关于教学方法的论述。孔子在教学方法上非常注重“因材施教”,在他看来学生是存在个体差异的,教师必须根据学生的个体差异,对症下药。《论语·雍也》篇中说“中人以上可以语上也;中人以下不可以语上也。”这就是说对于中等以上才智的人,可以和他讲高深的道理;对于中等以下才智的人不可以和他谈高深的道理。为了贯彻这一思想,孔子注意对自己的学生观察了解,选择各不相同却行之有效的教学方法。在《论语·颜渊》篇中记载了问“仁”一事,孔子便根据颜渊、仲弓、司马牛三人的不同性格与学识,给出了三种不同的答案。在《论语·先进》篇中,子路与冉有都问:“闻斯行诸”,即听到后就行动起来吗?孔子的解答竟截然相反,公西华不明白为什么?孔子则说“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”意思是冉求性格软弱,遇事总喜欢退缩,我便鼓励她;仲由好勇过人,所以,我就约束他。由此,可以看出要真正做到“因材施教”,必须对学生的诸方面情况要有透彻的认识与了解,这是对症下药,因材施教的基础或前提。孔子在教学中还很注重激发学生学习兴趣。《论语·雍也》篇说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”意思是对于某一事物或者某一门学问,懂得它不如爱好它,爱好它不如以它为快乐,这就告诉我们,教师要尽力培养学生学习兴趣,乐学是会学的前提。教师在教学中起主导作用,但学生则起主体作用。近年来许多学校推行让学生自主、合作、探究的学习模式,学生尝到了学习是一种有意思、有意义的活动,便逐步自觉主动地投入到学习中去。这无疑也是源于《论语》的启示。

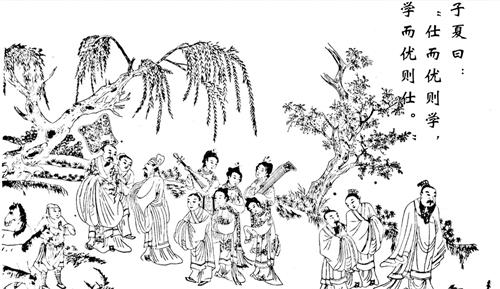

《论语》是一部阐明为政之道的政治之书。春秋战国时期,社会处于礼崩乐坏的乱世,孔子希望通过教育来改变这种情况,他明确提出办教育的目的是培养“君子”,做到“学而优则仕”,因此,《论语》中有多篇都是弟子问政,透过这些篇章我们可以清楚地看到孔子的为政之道。在为政的理念上,孔子主张“政者,正也”,判断“政”是否正的关键是看民心。《论语·子路》篇中写道:“叶公问政,子曰:近者悦,远者来”,意思是好的政治局面是境内的人欢悦无怨,外面的人也会慕名而来,即人心所向就是好的政治。这正如习主席所说的“鞋子轮”,鞋子合不合适,好不好,只有穿鞋子的人才知道,由此及彼,人民群众拥护就是好的政治。在为政途径上,孔子提出“其身正不令则行,其身不正虽令不行。”孔子非常强调为政者本身必须端正思想作风,处处为老百姓做出榜样,这样就会有公信力。为此,孔子又提出为政者不能滥用权力,在《论语·里仁》篇中写道:“子曰:放于利而行,多怨。”意思是为政者绝不能为了追逐个人利益而行动,否则就会招致人民的怨恨,自己当然也会身败名裂。近些年,一些高官落马,成为千夫所指的社会蠹虫,不就是权力寻租的下场吗?历史是一面镜子。从古到今,历朝历代的正反面经验都告诉我们,作为为政者不能失去“正”,“正”是为政者的根本,是衡量为政者是否称职的杠杆,也是“官德”的具体体现。为政者心不正身不端,民必忿之,民心不可辱,失去了民心,离丢“乌纱”的日子也就不远了。

《论语》是一部揭示人生秘籍的生活教科书。人应当如何生活呢?秘籍之一是“仁”。何谓“仁”?孔子说:“仁者爱人”;孔子又说“人而不仁,如何礼,人而不仁,如何乐”(《论语·八佾》)意思是一个人没有“仁爱”之心,就根本谈不上礼乐。孔子是重视礼乐教化的,但更重视思想修炼,只有内外兼修,才能成为“君子”,在孔子看来,没有“仁爱”作为基础,礼乐是没有用的。正因为如此,他又反复阐明人要做到“孝、悌”,即孝顺父母,敬爱兄长,这是实行“仁爱”的根本,抓住了这个根本,人与人之间的伦理道德就能建立起来。“仁爱”是人生的最高境界,只有心中有了爱,生活才能幸福。

秘籍之二是信,即诚信。《论语》中多处讲到信,孔子说:“民无信而不立”,“人而无信,不知其可也”,“言必信,行必果,然小人哉”,“君子耻其言而过其行,处恭,执事敬,与人忠。”这些话都体现孔子的为人处事之道——诚信。有一次,子贡问孔子怎样治理国家?孔子说:“足食,足兵,民信之矣。”当子贡提出如果不得已要去掉一项时,孔子首先说“去兵”,子贡又提出如果不得已再要去掉一项时,孔子便说:“去食”,因为人总是要死的,若没有百姓的信任和拥戴,政权就不存在了。可见,诚信不仅是为人之本,交友之本,还是立国之本。对于普通人来说,没有诚信无法在社会上立足,就是一个“小人”了。

秘籍之三是平和,即保持平和心态。《论语·先进》篇中记录了这样一个故事:有一天,子路、曾点、冉有、公西华四人陪孔子坐着聊天,孔子让四个学生谈谈各自的志向,当子路、冉有、公西华分别讲了自己的宏大抱负后,孔子态度很冷淡。接着,曾点说“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”意思是,在暮春三月,人们已经穿上了春天的衣服,我和五六个成年人,六七个少年,去沂河里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,然后一路唱着歌轻松地回家去,这就是我的志向。孔子听后长叹一声说:“我赞成你的想法。”孔子为什么点赞增点的志向呢?因为增点的志向是追求自由自在、诗意恬淡而又简单朴实的生活,并且能就地取材,注重活在当下,很实际。孔子的这一思想还可以从他对颜回的态度上看出。在三千弟子七十二贤人中,孔子最推崇最赞赏的是谁呢?是颜回,因为颜回“一箪食,一瓢饮,在陋巷人不堪其忧,回也不改其乐”。颜回虽然生活清贫,但心灵始终安稳与快乐,这种精神境界是很了不起的,所以孔子打心眼里佩服他,发自肺腑地称赞“贤哉回也!”孔子是教育他的学生去做官,但做官是要有机遇的,如果做不成官那就要顺乎自然,安贫乐道。

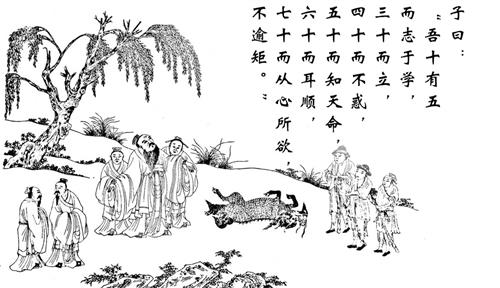

秘籍之四是学习。《论语》的开篇就讲到“学而时习之,不亦说乎?”意思是经常学习知识,又时常温习和练习,这不是很快乐的吗?《论语·为政》篇勾画了他的人生里程碑:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”这段话是说孔子十五岁时就立志学习,三十岁时就能按照礼仪立足于世,四十岁时遇到事情就不再感到困惑了,五十岁时就知道按照规律办事了,六十岁时就能听进不同意见了,七十岁时做事就能收放自如并且不越过规矩。很显然,这都是他善于学习的结果。孔子到了晚年,还学习十分艰深的《易经》,留下了“韦编三绝”的美谈,他还说,学《易》“无大过矣”,即通过学习《易经》可以少犯错误。孔子主张要把“学”与“思”结合起来,他曾说:“学而不思则罔,思而不学则殆”。孔子非常谦虚,注重随时随地向别人学习,他说:“三人行必有我师焉,择其善者而从之,择其不善者而改之”,“见贤思齐”。孔子学习态度很执着,“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”,是他刻苦认真学习的生动写照。孔子不仅在学习方面提出了许多穿越时空的伟大思想,而且身体力行,为他的弟子和我们中华民族树立了好学乐学的光辉榜样。要立身处世,要人生出彩,必须像孔子那样养成终生学习的好习惯。

“旧书不厌百回读,熟读精思子自知”。每次阅读《论语》,都让我感到仿佛是和孔老夫子对话,这位身高一米八、九的山东大汉他是那样的慈眉善目,和蔼可亲,这位2580多年前的大圣人言辞是那么凝练,字字玑珠,同时又充满温情,对我这个离他已有若干代的后辈如同他的弟子一样谆谆教诲。于是一股崇敬之情在我心头油然而生,此时,唯有此时我才真正体会到司马迁《史记·孔子世家》中“高山仰止,景行行止”的确切含义。我无数次地在心中默念:千古一圣人,万世之师表!