戚卫国/文图

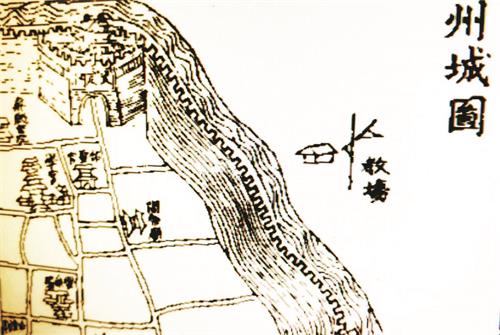

清同治十一年《六安州志》中城池插图,左上角为“武定门”,其门左下侧为“赓飏书院”,其书院下为“学宫”

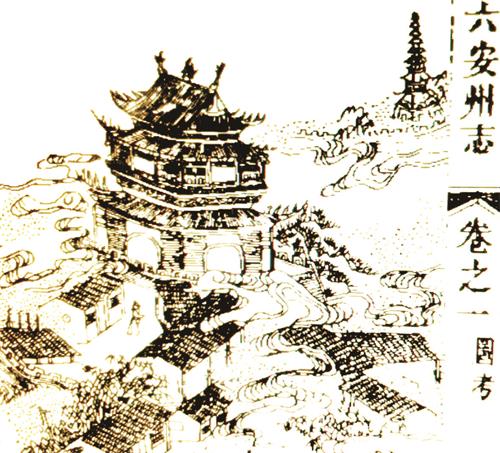

图为清同治十一年《六安州志》上的“钟楼远眺”插图

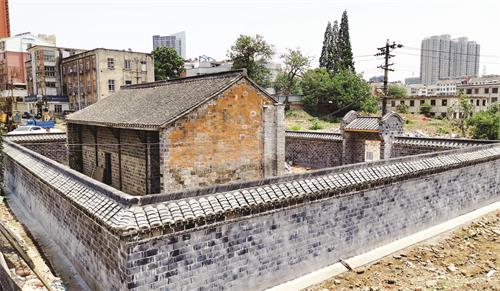

新建的围墙

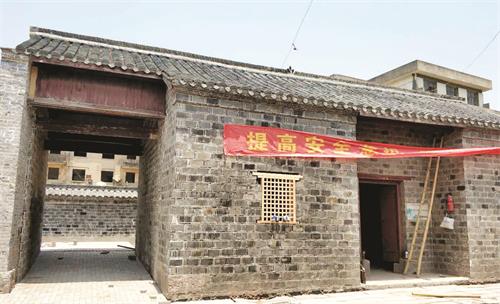

整修中的“三农学堂”旧址

现六安鼓楼北街书院拐有一栋青砖灰瓦的老房子,走近看,老房子砖木结构,三间正房、一间廊房(过道),建筑面积79.24平方米。正房东墙上镶嵌几块石碑,细看雕刻有“赓颺书院”、“乾隆三十三年岁次戊子冬十月”等字样;廊房西墙上刻有“安徽省立第三甲种农业学校旧址”(该校简称“三农”;俗称“三农学堂”)字样。2005年12月,该建筑被六安市人民政府公布为市级文物保护单位,2006年初,政府拨款对该屋进行了维修。近期,市里对此建筑的再次维护工程即将完成。目前周边的老城区建筑已经基本拆迁完毕,新建的“三农”独立青砖院落显得有些空旷。站在这百年老屋前,使我油然而生了叙述一番“三农学堂”前身后事的念头。

六安“三农”的前身为赓飏书院。据《六安州志》(清同治十一年)记载,赓飏书院于乾隆八年(1743年)始建成。初建在州北门内。乾隆时期,书院发展较快,据载:“后堂五间,中祀皋陶神主,左右为号舍,前掌教书室五间,右耳房一间,西号舍三间,厨房三间。书室前为讲堂,左右号舍四间。前厅三间,右号舍一间,左翼号舍三间,右翼楼上下号舍六间。前大门屏房三间,右厢房三间。外照墙,东设栅门。十年,池郡同知宋斆摄州篆,营资产,置书籍,延师集徒。十二年,州金宏勋增膏火生息,西北扩号舍十间。巡抚潘思榘颜于堂曰‘明经饬行’。”

咸丰年间(1851-1861年),兵焚毁废。同治元年(1862年)因州人公议:“旧址已成白地”,不如利用“充公旧屋”,在“旁基址营建”,于是捐款于城北街重建(其地因名书院拐)。据《六安地区志》(1997年10月第一版):光绪元年(1875年),广西巡抚涂宗瀛(六安城关人)函安徽抚院建议重建,安徽抚院于次年批准,并札饬六安州立案。重修后参酌旧规,议定章程八条,报经直隶州正堂批准,并立《书院重建奉宪勒石》碑。现留存房应是这一时期的建筑。至此,遂正式改为官办州学,由州直接掌管,并对其它书院负有制定规约、校阅试卷等辅导职责,光绪二十七年奉诏停办(1901年)。光绪三十二年(1906年)赓飏书院改为六安州中央高等小学堂。

分析该书院特点:其一,历经多次修缮和重建,规模较大。古六安境内宋代始设书院,历史上曾有龙穴书院、武陟书院、龙津书院、莲祯书院、广城书院等,但规模远小于赓飏书院。该书院以本地生入院为主,外地学生亦多有来赓飏肄业者,兹引当涂人黄氏《寄怀赓飏同学诸人》七绝两首为证:1、“为忆淮南旧草堂,小窗冉冉绿生香。冬青树下新移竹,抽笋今年合过墙。”2、“茅屋墙东月未圆,故人三五坐前檐。而今一律都入梦,茶熟诗成独卷帘。”其二,赓飏书院系官办及捐资办学为主性质,其它多为私学。《六安州志》(清同治十一年)载“书院公产共八十一石七斗”,公产“坐落”达七处;“乾隆十年,摄州篆宋斆任,计得绅士捐助银二千二百两”。其三,早期曾设有祭祀皋陶神牌和场所。其四,现存四间平房为古六安(古六安州域除英山、霍山外历代共办8所)境内唯一存世的书院建筑。

20世纪初,以读经为主的旧式教育渐渐淡出。1918年春,中国民主革命的先驱之一、六安人朱蕴山根据安庆会议对改革教育和“反倪”运动的研究及意见,决定回家乡筹建安徽省立第三甲种农业学校。据朱世同编著的《我的父亲朱蕴山》,在“筹建三农”章节中陈述,朱蕴山回忆写道(第59页):我和桂月峰来到六安正式筹建,得到当时县长李铭楚的支持,由县劝学垫借三千万,各界捐助二千元作为开办费,借六安老赓飏书院旧址作为校址,于当年冬筹建告竣。1919年春,省立“三农”学校在书院拐原赓飏书院成立,后迁县城北外,即后来的六安师范处。校长沈子修(朱蕴山根据当时实际推荐其担任),桂月峰任学监(教导主任),朱蕴山任文牍(秘书)兼教修身课(即政治课)。

“三农”设农、林两科,学制四年(预科一年,本科三年)。所聘教师笔多系教坛名流,或思想进步的新派人物。如钱杏邨(阿英)任国文教员、数学教员晏从白、英文教员苏章云、农林业管理学教员江伯良等。他们从改革教育入手,推广新文化。在学校管理上废除一切陈规陋习,主张师生平等。在教学内容上取消孔孟经书,采取白话教学,宣讲进化唯物思想;介绍新思潮、新思想,成立爱国剧社;提倡男女平等,反对程朱理学。努力探索救国救民的真理,培养出大批革命志士。

“三农”开学不久,1919年“五四”运动在北京爆发。学校引导学生追求救国救民真理,参与当时的政治斗争。“三农”在皖西形成了一股反帝反封建、提倡“科学与民主”的巨大推动力。在朱蕴山的倡导下,师生们还以平民夜校为阵地,联络工农群众,在农民中成立农会,工人中成立工会,进行新思想、新文化宣传,学校成为六安进步活动、革命活动的中心。

“三农”筹办后,在全省教育界掀起了一阵新风。由于教员认真执教,学生踊跃投考,短短几年,省立第三甲种农业学校就成为安徽省著名的新型学校。由于省立农校实行公费就读,当时家庭困难的一批学生,如王明(后来成为中国共产党著名的领导人)等都愿意投考该校。三农学生会宣传干事刘淠西1926年加入中国共产党,曾任中共安庆中心县委书记(1932年牺牲);学生桂伯炎1927年加入中国共产党,曾任中共六安县委宣传部长,成为六霍暴动领导人之一(1931年牺牲)。他们在三农的新思潮和民主气氛熏陶下,逐步走上革命的道路。

六安“三农”1919年春开办,1924年因大刀会进城停课,翌年恢复,改称省立第三职业学校,至1930年停办。其办学时间虽然不算长,却是六安民主革命的重要发源地。解放后,这里曾为六安地区中级法院宿舍区,原“三农”教学和生活用房先后拆除,此四间平房还成了现书院拐的重要地标物。

本人希冀在这次鼓楼北街整治中,酌情恢复六安鼓楼历史文化传统街区。通过规划设计和项目打造,把现“三农”旧址在保护的基础上,院落适当拓展,作为赓飏书院、六安“三农”的办学史和“中共六安特别支部”革命史展示厅堂区;把其北部200米左右的古城墙修复起来,与云露桥边的古城墙相呼应;视情复建古“钟楼”、“武定门”,以眺望月亮岛“桃坞睛霞”和老淠河“龙爪映月”,使今人能穿越时空,体验式感受明清时期六安州城经典景观,成为城区一处文化旅游新景点。当然这只是个人构想,如何实施,想必会群策群力,寻求最佳可行方案。

赓飏,谓飞扬轻举连续而歌。愿“三农学堂”重焕生命力,为古城六安延续绵绵文脉。