设问:老百姓家常过日子最基本的物质需求是什么?国人都知道:柴、米、油、盐、酱、醋、茶。京剧《拾玉镯》帷幕拉开,那位丑旦的“为人不当家,当家乱如麻,开门七件事,柴米油盐酱醋茶”这几句喷白立马就把观众的思绪拉近了。“书画棋琴诗酒花,当年件件不离他。而今七字都更换,柴米油盐酱醋茶。”这是清朝大理寺卿张灿弃官归田时的内心独白与生活写照(清代史料笔记《水窗春呓》)。草民与贵卿的生活方式大相径庭,而在“柴米油盐酱醋茶”这七个字上却能达到共识。笔者这里舍本求末的略去柴米,且将作为配角的“油盐酱醋茶”五件事之乡俗民情略记如下。

盐

先说盐,读者问何以不按文题所排的顺序出牌?盐,是学名为氯化钠的白色结晶体无机物,味咸。与油、酱、醋、茶这四种有机物不同类,更大的区别是:盐是人的生命体不可或缺的必需品,尽管用量少,其存在意义与粮食同等重要。又因其产地分布不广,宜于管制,所以自古以来食盐属于官府专卖,为国家财政之重要税源之一。由上述因素令笔者对盐这轻微之物不得不另眼相看,将其置顶领先。

咸盐闲言,乏善可陈,实在是没有什么可堪说道的,这里先说一个金安区毛坦厂镇内一个地名来历小故事。

该镇西郊有一条名为“卡小店”的小街,别看街道短小,毛坦厂镇西出的惟一古道却于此穿街而过。怪异的是这条不足百米长的小街道西端突然收缩成“一人巷”般的狭小,故称此街为“卡小店”。传说某年某月黄河决口,滔滔洪水直冲入河南某地,其地百姓抗洪无方,情急之时,来自毛坦厂镇的一位方姓茶商将所押运的一大批茶簍悉数慷慨献出,用以堵塞堤坝破溃处,遂排除了险情。事后当地民众将这位茶商义举上报官府,官府向茶商施以金钱回报。茶商说无须钱财,只求将住籍地的食盐专卖权放由本人管辖足矣。于是豫皖两地官府间协调而成其愿——这卡小店之“卡”乃盐卡也。此传说史实无从考证,其实也没必要去考证,这个传说的主题一是倡导施财行义,二是佐证盐政之重,合于情理,不失为是一则美好的传说。

再展示一个昔日得见、今已消逝的民间妙剧——

冬日清晨,有两位乡民分别从两条乡间小道上街赶早市,于街头相遇,互打招呼。

路人甲:老哥你不愧是勤劳的人,看你头上结满的这层霜还没化,真是披星戴月的起早赶路啊!

路人乙:哪里哪里,我早没有你早,看你的嗉呆子都装满了,难怪说“早起的鸟儿有虫吃”呀!(注:“嗉呆子”是“嗉袋子”的土语发音,指鸡的颈部胃囊。)

言毕,甲、乙二人伫足相视,须臾,不由的哈哈大笑,并肩齐步入市。

路人乙是癞痢头,路人甲是气泡颈。早年间卫生条件极差,头顶染上癣疮又没有对症的抗生素药物治疗,致使毛发尽落,头皮上结成顽固性的白色痂块,是为癞痢头。“气泡颈”是患粗脖子病的俗称,中医名为“瘿”,因人体严重缺碘所致。毛坦厂地为山区,高山地带饮用水是山溪水,水味甘美但不含碘这种微量元素,所以高山区域不乏有“气泡颈”者。五十年代初期政府即施行对山区特供加碘盐,借助于盐用以补偿缺碘之敝,彻底杜绝了瘿病的产生,是一项惠及山区老百姓的德政。

碘盐是食用盐的现代新生合成物,如今已成为普世的调味品,甚至赋予更加扩大化的“伪科学”意义,比如2011年3月,日本9.0级地震引发海啸及核泄漏事故,生发出吃加碘盐防护核辐射的“谣盐”,在我国不少地方出现抢购碘盐的狂潮。

乡谚“庄稼兴的全,只要买个盐”,在自给自足的小农经济时代,精干的农户家庭衣食住都可在自有的一亩三分地上得到解决,唯有盐必须去市场购买。乡语“慌着像买不到盐一样”,以形容人们对盐有着迫切需求的极端状态。电影《闪闪的红星》中潘冬子给红军送救命盐的惊险情节,给人们留下了很深的印象,我本人也经历过买盐要盐票的日子。

盐具有杀菌作用和配置医疗上的生理盐水,这里提及盐的药用功能,明显属于废话。而盐可治小疾倒也值得一提:民间验方盐可治咽垂——土话为“咽喉掉了”,即扁桃体(悬雍垂)半脱落,不痛不肿,但是悬在咽部使人难受。这时将潮盐粒沾于鼻尖上,十分钟之内即自行回归原位,听说多人试之应验不爽。

人们常说众口难调,盐,作为调味品的表面属性事关饮食风味,“三日入厨下,洗手作羹汤,未谙姑食性,先遣小姑尝”,这“尝”的第一感觉就是咸与淡。如今更令执厨人纠结的是,现代医学常识使人对盐这个人体必需品又有了新的认识:人体离不了盐,但得适量。何为适量?难不成将厨下升格为生化实验室?盐这种人体离不了的物质,似乎搞的不好又成为罹病的因由——惜乎哉,盐之也!

油

这里说的是食用植物油,如菜籽油、大豆油、花生油等等。原六安县号称是油菜种植大县,盛产油菜籽,是故百户以上的村庄都开设有油坊,为当地农户就近加工菜籽油。各地不乏有以油坊命名如“油坊岭”、“油坊冲”、“油坊街”等旧地名。解放前夕金安区毛坦厂镇有油坊多达上十家,最负盛名的有潘东源、潘西源、杨开泰、张有顺、谭家油坊等。

菜籽通过压榨出油。昔日的油坊用的是大型木榨,将油菜籽经过热炒、打包成饼之后码放于木榨中,用人力撞击木楔挤压出油。笔者幼时住家的对面就是一铺规模很大的杨开泰油坊,拥有三进房屋和两个场院的油坊中除了一座木榨,最吸引我的是碾子房,我常爬坐在大石碾子的传动杆上,任由牛拉着转圆圈儿碾压油料原粮。这庞然大物的木榨在手工业作坊中算得上是唯一的特大型器具,人们对它有一种莫名的敬畏。如果碰上夏汛降暴雨时,大师傅们首要的事就是将木榨中的楔子拔掉,说是避免木榨变成“蛟”随洪水兴风作浪而成祸害。

古镇毛坦厂曾经还有一间专为油坊锻打铁质榨锤头的作坊,这是古镇榨油业发达的见证。上世纪八十年代开始,用木榨榨油的传统老工艺逐渐被“浸出法”所取代,“浸出法”是物理与化学相结合的生产工艺,无须压榨,于是老式的木油榨失去用武之地而销毁。

菜油的首功是供食用,其次是照明的能源。在煤油灯普及之前,居家照明用的是菜油灯,旧时过日子节俭的家长晚间常催促孩子早睡,说“免得点灯熬油”。当照明用上了煤油灯继而电灯,菜油就只作为食用油了。但是寺庙里还存有旧习,施主敬奉寺庙的供物,能记入功德簿内的除银钱之外只有食油——庙上存油恨少不嫌多,因为此物于敬供佛祖、僧人食用两相宜。

古镇专供榨取食用油的大宗油料作物是油菜籽,其它也可以用作榨取食油的农作物有花生、棉籽。棉籽油色呈深褐色,用于炒菜或者炸面点外观欠佳,但是有润肺化痰之功效。古镇高山地带还有一种乔木叫油茶树,学名“榛子”,俗称寸籽,开白色黄心的花,结球形坚果,其果仁榨出的油名“茶油”,俗称“寸籽油”。茶油为植物油类之魁,因为是野生果,与化肥、增壮素、农药,以及褒贬不一的“转基因”不沾边,是不折不扣的绿色食品。

油在人类的生存价值中的重要性仅次于谷物与食盐,农谚“春雨贵如油”之“贵”字点出了油的不凡身价。

酱

烹饪少不了要用酱作调料,酱出之于自制,昔日做酱为家庭主妇的本份事,与女子的针线活一样属于家庭“素质教育”的基本功,体现着女子们的精明、手巧。

黄豆、豌豆、蚕豆都是做酱的最佳原料,将豆子加水煮到六、七分熟时拌入全麦面粉,铲入簸箕中摊开,等到充分冷却以后用厚实的棉布捂盖严实,置于阴暗处任其自然发酵。大约五、六天的时间就会生出均匀的黄色霉菌,豆子发生质变的过程也就是豆变成酱的过程。在这个质变过程中没有丝毫的人为因素能控制,成功与否在老年人看来全凭运气,传统的说法是这“酱”的好与不好能预兆主家近期要事之成败,做酱顺则办事顺。我平生没有“做酱”的实践,但是也观察到这方面的小门道:做酱必须是霉雨季节,也正因为霉雨季的气温、湿度变化反复无常,所以就使得食物自然发酵的结果不一。对于人力不可控制的事,其成与败的决定权就叫做“运气”,如果说这也是一种民俗文化,我倒是很认同这类的民俗文化,说是懒汉想法或者是自我解压都行,一句话:“做事在人,成事在天”。

将这霉变成功的豆饼块放入陶盆中加水捣碎再放入适量的盐,置于日光下曝晒数日就成为色香味俱全的豆瓣酱(豆豉)了。其中蚕豆酱味最香,拌入红辣椒屑、蒜末、姜末和芝麻油,可以直接用于佐餐。因为是自制,全过程中处处讲究卫生,所以食起来特放心。安庆胡玉美蚕豆酱曾经是享誉江淮地区的风味食品之一,理不出是哪一天消费市场全被贵州“老干妈”占领。据我所知,毛坦厂镇昔日的家庭主妇们都具有“老干妈”的技能,只是如今普遍趋向于城市化的生活方式,不再与“老干妈”争风竞技,使家庭做酱的习俗转化为民间记忆。

值得一提的是毛坦厂镇家庭主妇们不仅会做酱,曾经有那么几位“女强人”还摸索出制酱油的本领创办了红光酱油厂。最初是1975年以刘孝英大姐为首的几位家庭妇女,凭着自有的传统做酱技巧,加上走访学习、反复试验,喜获成功,产品通过了食品卫生防疫部门的检验合格认证。可惜的是终因资金不足未能形成大批量的产业化经营。

醋

家乡小镇有酱坊,有酱油厂,未闻有醋坊,但并不是说小镇人不食醋。人们常用“打酱油的钱不能打醋”这句熟语讥讽死扳硬套的人,可见与醋的关系并不隔膜。以前交通欠发达,我的印象是以黄河为界,南、北二地分别以镇江醋和山西醋各领风骚。据说醋的发明人是酒圣杜康的儿子黑塔,杜康乃山西人氏,黑塔移居于镇江,这个杜撰能做到前后照应,顺理成章,似乎是有那么回事。

醋有米醋、陈醋、香醋、黄醋、白醋等等,我分不清这些醋各具何种特征与风味,只知道醋是酸性的调味料。醋非为饮食必须之物,其价也廉,这个可有可无之物充其量也只能是饮食中的锦上添花,居然于“开门七件事”中占得一份席位,不知讨的是哪门子的巧?

小镇有一笑话,言一乡人入面馆,坐定后点上一碗面。其时邻座来俩位食客,亦各要面一碗,店伙计轻声追问“要加醋么?”,此言被乡人侧耳听知大为不悦:“我这碗面为什么不加醋?”店伙计说“对不起,我以为乡下人是不用醋的。”于是将已上桌的面端走,不一会儿即送上一碗面,笑言“这是加了醋的,不要嫌酸啊!”——原来是换了一碗剩下的馊面!此笑话撇去商人的刁诈和乡人的虚荣,从另一角度看来,这醋似乎还能体现出人的身份呢。

“吃醋”与“食醋”在语义上同解,然而往往在言说中有一种微妙的歧义,是故乡人在餐桌上讳言“吃”醋,改说为“用”醋。醋的特殊示意由来已久,据说始作俑者是唐王李世民。还有故事说从前有一聪明妇女,其夫要纳妾,她于怨恨之中写诗向丈夫表白:“恭喜郎君又有她,侬今洗手不当家。开门诸事都交付,柴米油盐酱与茶。”惟“醋”不交,独留下自己慢慢的受用了。

醋可治小疾,当代有《醋蛋疗法》这个小册子行市。最具影响力的是2003年春季的非典(SARS)期间,疫情严重的某个大都市风行于室内熏醋,以防止病毒传播,给“醋”这古老的调味品赋予了新的使命与功能,这应该是杜康父子当年没有想到的吧。

茶

此处说茶,只谈乡俗。欲知茶理,请读《茶经》。

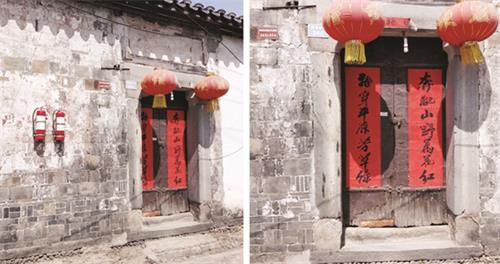

古镇毛坦厂地处大别山余脉,是史上较为知名的茶叶产地,此地百姓与茶叶结下了不解之缘。民间婚、娶、寿、诞,贡献礼品皆统称为“茶礼”,礼品中并无茶叶却冠以其名,无形中增加了文雅气息。庄重的宴席以茶点开始,一壶佳茗,数色糕点,茶饮两盏于先,酒过三巡于后,宾主方可各尽所能,拉开饮宴之博弈。姑娘出阁妆奁因家境不同而奢简有异,相同的是都少不掉有一套茶具。嫁出的女子待产在即,娘家的女眷以及闺蜜专程前往探望,必携鸡蛋、红糖、挂面之类的食品,此礼节名为“送催生茶”,予祝顺产之意,对临产的女子适时施予莫大的安慰。这种种民俗抬高了茶在民众心理上的不同寻常的地位。

毛坦厂镇是地道的产茶区,但是历朝的六安古代方志中都没有这方面的记录,而清雍正九年(1731年)舒城知县陈守仁领修的《舒城县志》却明文记载“茶出晓天主簿,原毛坦厂昔山家所植”,此园内开花园外香是也。旧时镇上有茶行十多家,每年的茶春季,远道来的众多茶客云集古镇,形成一道茶市繁荣的靓丽风景线。

山乡民众无人不知茶,无户不接触茶。普遍的情况是:茶春季将全年用茶一次性的备齐,每年谷雨前后,乡、镇人家各为采茶、制茶、卖茶、买茶、储茶忙得不亦乐乎,“家家篝火山窗下,每到春来一县香。”

来客奉茶是山乡人最基本的待客礼数,不是有“茶,请茶,请香茶”的故事么?待客固然不可如此势利,不过从待客茶叶之品质高低也能够反映出主家的品位。茶叶种类繁多,粗略的分类法是以采摘期分为“细茶”和“粗茶”两大类,农历谷雨是区分茶叶等级的一个重要节点,有“雨前三天摘不得,雨后三天摘不彻”乡谚。雨(谷雨)前茶为细茶,立夏节后采摘的茶只能以“粗枝大叶”来形容,不消说是属于粗茶之列了。粗茶质次价廉,适宜于家常饮用,称之为“饭茶”。细茶质量档次较高,用以待客。因粗茶叶厚梗大,冲沏出的汤汁浓酽,而细茶是细枝嫩叶所制,故沏茶时注意取量有别,应当“粗茶细喝,细茶粗喝”。

茶不能果腹,似乎是可有可无之物。而男人晨起第一件事是去茶馆喝茶,却是毛坦厂镇由来已久的民风。茶馆就是早点店,俗称“油货店”,因为供应的主食全是油炸面点,没有稀饭豆浆之类的汤汤水水,何以佐餐?那就是喝茶。

见诸于谈茶的文字有说应该用摄氏80度的水沏茶最科学,本人无才,不能以科学的理论来推翻这说法,但是家乡人普遍认为沸水沏茶最佳,所以烧水的炉火灶台与煮水的铜壶是茶馆、酒馆、浴池等饮茶场所的标准匹配。以沸水沏茶,无须细察即可见杯口氤氲蒸腾,进而香气四溢。如果用温吞水沏茶半天都沉不下去茶叶,何以将茶叶之精华发挥极致?这简直是活活遭塌了神草佳茗。

茶有两种,一种是“柴米油盐酱醋茶”的茶,一种是“琴棋书画诗酒茶”的茶。茶可以是你干热口渴时的及时雨,也可以是你细啜慢饮的闲逸心境释放。笔者很喜欢周作人先生的散文《喝茶》中这段文字:“喝茶当于瓦屋纸窗之下,清泉绿茶,用素雅的陶瓷茶具,同二三人共饮,得半日之闲,可抵十年的尘梦。喝茶之后,再去继续修各人的胜业,无论为名为利,都无不可,但偶然的片刻优游乃正亦断不可少”,读之不由得对饮茶更增加了几分宝爱。不过笔者认为喝茶也不必限制于瓦屋纸窗之下,草舍庭院、厅堂卧室皆无不可。但是陶瓷茶具是必须的,尤以景瓷更佳,可使香、味与“色”俱显。有吹毛求疵之说需某地水沏某地茶,这太玄乎了,无异于叫人戒饮茶。更有甚者如妙玉用“旧年蠲的雨水”沏茶,我想纵然其时雨水洁净,积存经年以后喝下去恐怕肚子会要疼的。日本茶道的繁文缛节人言高雅,我觉得是故弄玄虚,将自由自在的闲心雅兴束缚于死板的仪式中,绝不是普世化的喝茶方式,与大众的饮茶习惯无关。

据说赵州禅师对前来问佛之人,不管是外来的云游僧人还是俗家弟子,总是以“吃茶去”这句话作答。吃茶能悟道,这是饮茶的最高境界,笔者生性迟顿,未能领略其妙境,但是于静处品茗的确有助于消除心火。如果你遇到心境浮躁或者心情欠佳时,不妨也尊从禅师的开示:吃茶去!