韦国华

走进剧院的青春版《红楼梦》

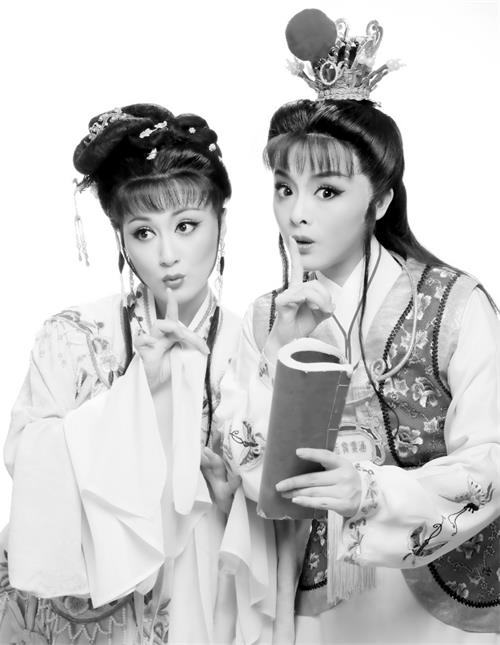

1972年,我在三合中学念初二,与念初一的大妹妹同时被选入金寨县中学生体育代表团的田径队。在参加六安地区中学生运动会时,我和田径队的几个好朋友在皖西大戏院看彩色越剧片《红楼梦》,剧中扮演林黛玉和贾宝玉的分别是著名越剧演员王文娟和徐玉兰。我们从比赛驻地六安一中步行到皖西大戏院去观看,看到林黛玉焚诗稿那段撕心裂肺的演唱和她离世时,竟把我们一同去的五、六个十几岁的男孩子看得泪流满面,这是我们出生以来,第一次看到这种让人动情的影片。看完电影走出剧院,我们看到大家的眼睛都是红红的,虽彼此心照不宣知道我们都看哭了,却在一种无形的对“才子佳人”和“封资修的文艺作品”必须予以批判的精神桎梏下,每个人都竭力掩饰自己,不愿表达自己的真实感受。我带头说:“林黛玉之死没啥可同情的,她的死也是活该的。”他们也表示赞同。我虽这么说,但我知道是自己言不由衷,因为对林黛玉的死我确实感到很同情、很伤感。

念初三那年,我参加双河区中学生体育代表团的田径队集训,准备参加县里的中学生运动会。休息时,我的一位在念高中、在女子篮球队里打中锋的远门的小姨,她坐在篮球架下的石条上,手里捧着一本书在看。我凑上去,问她看的是啥子书。她告诉我,是小说四大名著中的《红楼梦》,还说,《红楼梦》是一本好书,很值得看。她的话,引起了我的注意。我心想:原来还有这么一本好书啊,我得想办法弄到看看。

没想到,在县城工作的父亲竟然有《红楼梦》这本书,一共有上中下三册。父亲从城里回到乡下家里时,把《红楼梦》也带回家,他常躺在家里的那张竹子做的躺椅上静静地看那本书。我问父亲,《红楼梦》这书到底好不好。父亲说,当然好,是名著呢,很值得看的。我说,我也要看。父亲说,你是初中生,能

看懂吗?我翻看了一部分,确实看不懂,里面的诗词更是不知所云,不知道书里到底在讲什么,没有《金光大道》和《钢铁是怎样炼成的》那些书好懂。父亲告诉我,《红楼梦》不容易懂,需要看七遍才能有发言权呢。我不知道这本书为何要看七遍,为何要在看七遍之后才能有发言权,这个发言权又是什么呢?

读高中一年级时,我与同学需要每周从家里到学校步行往返40里山路。有一次,我与同学在翻越悬剑山时,天很热,我们便在路边的石头上坐着休息,不知什么原因,我们谈起了《红楼梦》这本书。旁边的坡地里有一位中年妇女背着篮筐在打猪菜。因为我看过《红楼梦》电影,就故意大声地说起电影《红楼梦》里的情节,我边说边看一下那位打猪菜的妇女,看看她对我的“演说”有什么反应,对我的学识是不是感到吃惊和羡慕。那位妇女停下自己薅野菜的手,静静地听我讲了一会,然后突然打断我的显摆,说:“你胆子真大,怎么敢讲大毒草红楼梦?你们是谁家的小孩,你们不怕把你们逮住,弄到台上批判你们呀?”她这突然的警告,把我们吓了一大跳,进而心里突突地跳。我们竟然没有想到自己会做出这样危险的事情来。于是我们立即灰溜溜地朝学校的方向逃走了。

我参加工作后,买了一套《红楼梦》小说看了起来,第一遍看完,并没有什么印象。后来我念了中央广播电视大学的汉语言文学专业,其中在中国文学史课程里,详细介绍了曹雪芹的《红楼梦》的思想内容、艺术特点、人物的塑造以及产生的历史背景等,《红楼梦》还被列为必读书目。为了考试的需要,我又读了第二遍,这一遍,我对《红楼梦》的理解发生了一个质的变化。我从政后的整个青年和中年时代都是从事机关文字工作,总有大量的文字材料需要我加班加点地写,一年到头忙不完,总是感到疲劳,休息不好,因为长期伏案从事文字工作,还得上了比较严重的颈椎病,就没有什么时间去读书了。不过呢,36集的八七版电视连续剧《红楼梦》我倒看了三、四遍。好在我走上领导岗位后,不需要做那么多具体工作了,有了很多的读书时间。前几年,我读了《红楼梦》第三遍。读这遍时,我感到自己有很多的想法想表达,便开始写《红楼梦》札记,我边看边写,看完了这第三遍,我已在报刊上发表了9篇有关《红楼梦》的文学评论,如《权力的含金量》、《贾雨村是怎么断案的?》、《贾母与六安茶》和《写在读完红楼第三遍》等。

三年前,八十七岁的父亲因病离开了我们,但他的“红楼梦要读七遍才有发言权”的话我还记着。我还会继续读红楼,写红楼的评论。《红楼梦》这本书会伴随我的一生。