叶茂盛

本报记者 流冰 摄

西山的童谣,

呈现出一幅幅恬淡而和谐的风俗画

这里有老人哄着孙辈的天伦之乐图。

你看,在前院的右厢房边,一束阳光从天井投射过来,照在梳着嬷嬷头,穿着绣花鞋,还带着老花镜的奶奶身上;也照进她身边的摇篮里。老奶奶双手侍弄着针线活儿,用脚踏在摇篮架的底座上,一边做针线,一边摇。这时孙子醒了,只见她放下手中的活,腾出双手晃着摇篮,唱着童谣,逗起了孙子:小胖子、摇篮子,里面睡个胖小子,胖小子,哭鼻子,哭着喊着要媳妇。

孙子不哭了,奶奶就又抱起孙子来在脸上亲了又亲,完全沉浸在祈盼孙子早日成长的天伦之乐中。

这并没有完。你看,那夜幕下,大门前的石凳上,老爹爹(爷爷)正拉着孙子的双手一拉一搡地唱着童谣做起了“推磨”的游戏:推磨,轧磨,烧饼,半个,吃半个,留半个,留给你的老丈母,老丈母不在家,扔到河里喂王八,大王八吃,小王八哼,一河王八都发瘟。如果是孙女就会换着说:推磨,轧磨,烧饼,半个,吃半个,留半个,留给你的老婆婆,老婆婆不在家,扔到河里喂王八,大王八吃,小王八哼,一河王八都发瘟。

就这样推来、搡去,推着孙子直叫:不要了!不要了!烧饼留给爹爹吃。直到这时,老爹爹(爷爷)才松开手,一下子将孙子拉进怀里,紧紧抱着,也是亲了又亲:孙子真乖!

这里有大人借着童谣相互戏谑图。

那时的农闲季节,少不了一些走亲戚的。一家的亲戚也是全庄子人家的亲戚。夜晚各家都带着孩子在外乘凉,时不时地借孩子的口,用童谣相互戏谑。

你听,年轻的妈妈教儿子唱起童谣奚落起小表弟:表叔、表叔,锅洞一足;连掏数掏,掏出喂猫;猫不吃,狗不闻,表叔不是人!

表叔当然不会示弱,就又教着另一个孩子唱道:车盘草,绿茵茵;我唱歌,表嫂听。表嫂骂我皮猴子,我是表嫂老头子。

于是,表弟与表嫂之间就这样打闹了起来。

这种戏谑也不只存在于年轻人之中,老爹爹(爷爷)与老奶奶之间也会上演。

你听,老爹爹(爷爷)教着孙子唱起来了:老奶奶,精枴柺(形容老奶奶裹小脚走路不稳的样子),赖在床上不起来。儿子打酒来,孙子砍肉来,咕噜咕噜爬起来。找不到鞋来穿草席,找不到裤子穿口袋。

气得老奶奶拿起王花把子(霸王花做的),一歪一歪地追着,打着,惹得人们都笑了起来。于是整过稻场完全沉浸在这种欢乐的气氛中。

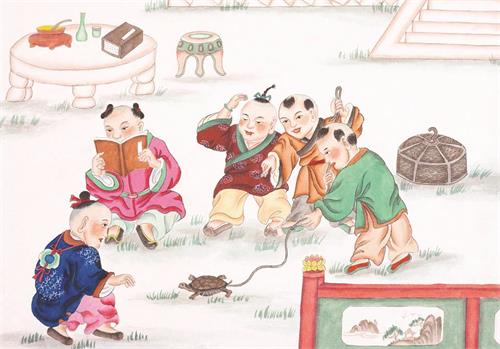

这里更多的是孩子们做游戏的嬉戏图。

你看,月光下老宅前的稻场上,晚风习习,萤火纷飞。在稻场的一端,有几个孩子两两相对、两臂相距,手拉着手,摇着、唱着:翻岗、正岗,腌萝卜架子搁(放)生姜;搁韭菜,搁荠菜,我俩一起翻过来。等唱到最后一句,两人双手举起翻成背靠背,然后又翻成面对面。如果不怕晕,还可以接着唱接着翻,如此循环,看谁翻得最多。

这还不够,在稻场的另一端,又有两个大的孩子,领着一群小孩玩起“磨刀杀羊”的游戏。一个扮演磨刀手(杀羊者),一个扮演羊头。羊头领着一群小羊,小羊一个接一个牵着前面孩子的后襟向后连成一队,扮成羊群。

游戏上演了,羊头与磨刀手开始了对话:

找幌子(什么)?找针。找针搞幌子?缝口袋。缝口袋搞幌子?装磨刀石。装磨刀石搞幌子?磨刀。磨刀搞幌子?杀羊。杀哪家羊?杀你家的羊。杀我家羊搞幌子?吃我东边大麦,西边小麦!赔你金?不照!赔你银,不照!赔你天?不照!赔你地?不照!赔你狗肉下挂面?好的!

那时的“狗肉下挂面”是最恭敬人的美食,谁不想吃!养羊者很有诚意,磨刀者与羊头就和解了,也就不再杀羊了!

如果羊头在谈判时因磨刀手的故意刁难沉不住气说道:“赔你狗屎下挂面”!那么就激怒了磨刀手。磨刀手生气了,立即就会拿着刀(道具)逮起羊尾来。羊头护着羊尾,追呀追,护呀护。游戏以磨刀手抓着了羊尾,为磨刀手赢了。

其实这与现在的老鹰抓小鸡的游戏是一样的,只不过西山“磨刀杀羊”的游戏是唱着童谣来做的,有规则,有情节,有趣的多了。

古老的西山,在那古老村庄前的稻床上,天天夜晚都会上演着这样一幅幅的民俗图。

西山的童谣,

记述了西山人从定亲到送亲的婚姻习俗

山鸦雀,尾巴长,拖到张家屋梁上。张大姐快烧茶,给你小妞寻婆家,寻到哪一家?寻到尅吗(青蛙)家。尅吗(青蛙)哪一家?尅吗(青蛙)田里为家。说话,给呀、给呀!走路,蹦哒、蹦哒!

张家的小女长大了,可以谈婚论嫁了!谁来牵线搭桥?谁来定下这婚姻的大事?

从《山鸦雀》这首童谣中你会知道:只能是媒婆,也只能是父母。那时,无论是大家闺秀还是小家碧玉家,都是不准抛头露面的。“哥哥说我不下田,我能在家过几年?嫂子说我不栽葱,我能在家过几冬?”这样的规矩以致哥嫂嫌弃也很无奈。

青年男女没有条件,更没有机会来决定自己的婚姻大事。这一点还可以从另一首童谣《小豇豆》中体现出来。

小豇豆,开红花;小学生,骑白马。骑到哪一家?骑到丈人家,丈人丈母不在家。(从)窗户眼,看到她,梳油头,戴金花,盆大个脸来,斗大个花,快把媳妇娶到家!

婚姻靠媒妁之言来定!媳妇到底长得咋样?有没有品味?男女是不见面的,心中无底!

“寻到哪一家?寻到尅吗(青蛙)家”!虽然是在逗趣,可夫家的状况如何,人品又怎样?这也是张大姐与她的女儿最为关心的事!

这不,过节了,小女婿骑着白马要上门来拜见丈人了,正巧遇到丈人、丈母不在家。这,也许是丈人、丈母知道女儿、女婿的心思,故意给留下了一个机会。小女婿居然从窗户眼里,偷偷地看到了媳妇:

“梳油头,戴金花,盆大个脸来,斗大个花”。

于是满心欢喜,十分称意,央求父母快点提亲把媳妇娶回家!

小女出嫁、送亲,那场面有点伤感,有些依依不舍,但很隆重:

车盘草,绿茵茵,娘看女儿一场空。大哥背上轿,二哥送到二郎庙,三哥举红旗,四哥放散炮,小女出嫁好热闹!

西山的童谣,

传承尊老爱幼、敦亲睦邻的优良家风

童谣是孩子们唱的,却是大人们教的,也是这样一辈辈流传下来的。本色的童谣也寄寓着丰富的儒家思想。

丫腰葫芦丫丫腰,我是娘家好娇娇。我是妈妈龙宝贝,我是哥哥好姊妹。哥哥说我不下田,我能在家过几年?嫂子说我不栽葱,我能在家过几冬?我是塘里浮萍草,飘飘荡荡就走了。哥哥问我几时回,铁树开花我就回;嫂子问我几时回,石头烂在河里我就回。

这首歌谣是以小妹妹为口吻的一段独白,所反映的也是自己在家有“好娇娇、好姊妹”的幼童到“该下田,该栽葱”的长大成人,再到“飘飘荡荡就走了”出嫁的成长历程与心理历程。在于劝导人们:要珍惜姊妹爱、姑嫂情,不至于弄得“铁树开花”不相上下。

“推磨,轧磨,烧饼,半个,吃半个,留半个”!

一个烧饼,吃了半个还要留半个!留给谁?这样的“半块烧饼敬亲人的美好心愿”自然就有了悬念。原来是要留给自己较为亲近的老婆婆或老丈母。

这也就在孩子们幼小的心灵中给予启蒙:爱自己的“爱人”,就要孝敬爱人所喜爱的长辈;要处理好家庭的关系,首先就要处理好婆媳以及翁婿关系。

………

西山的童谣,

擅长比兴、顶针、夸张等艺术手法

比兴是古代诗歌的常用技巧。宋代朱熹有比较准确的解释。“比者,以彼物比此物也”,“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”"通俗地讲,“"比”就是比喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。“兴”就是起兴,即借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。西山的童谣与《诗经》相同,大多采用为儿童们所喜闻乐见的“比兴”手法。

“小豇豆,开红花”、“山鸦雀,尾巴长”、“丫腰葫芦,丫丫腰”、“车盘草,绿茵茵”、“好大月亮,好卖狗”“黄花菜,黄又黄”等都采用了这种手法。作者以开着红花的豇豆、拖着长长尾巴的山鸦雀来比喻美好的爱情婚姻,并以这两种吉祥物引发下文对说媒定亲与骑马相亲人生两大喜事的叙述描写。丫丫腰的葫芦、绿茵茵的车盘草,这些景物都为孩子们所熟悉,以此作为“比兴”的景物,增强了画面感,自然也能激发孩子们学童谣的兴趣。

顶针又名顶真、联珠、蝉联,是修辞手法的一种,即某段文字由若干短句组成,以上句结尾的字词作为下句的开头的字词,简单说就是每一句的最后一个字(词)与下一句开头的一个字(词)相同,这种修辞方法就叫做顶针。

比如童谣《亮火虫》:亮火虫,亮飞飞,爹爹带我逮乌龟;乌龟乌龟没长壳,爹爹带我逮麻雀;麻雀麻雀,没长毛,爹爹带我摘毛桃;毛桃毛桃没开花,爹爹带我逮王八;王八王八不在家,爹爹带我摘西瓜;西瓜西瓜没落蒂,爹爹带我去看戏;戏没搭台,爹爹带我滚回来。

童谣《丫头丫》:丫头丫,嘴喳喳,偷了米,打糍粑;糍粑黏,搁(放)油盐;油盐香,搁(放)生姜;生姜辣,搁(放)毛铁;毛铁烧,打把刀;刀子快,割腌菜;腌菜苦,搁(放)个鼓;鼓来响,结个网;网来稀,关个鸡;鸡来臭,换块肉;丫头壳子啃骨头!

还有上文中所提到的《磨刀杀羊》以及《摇篮子》等都采用了顶针的手法。

顶针格在使用时,上下句间上递下接,首尾蝉联,环环相扣,结构整齐,语气贯通,酣畅淋漓地突出事物之间相互依存的有机联系,便于为儿童们所理解与记忆。另外这种首尾相连,不断接龙的句式,更能调动儿童词汇的积累,激发儿童不断接龙下去的愿望,也就激发了孩子创作的热情。西山的童谣自然也成了开发儿童智力的有效工具。

西山的童谣也善用夸张的手法。比如:

“盆大个脸来,斗大个花”。这一夸大,让人想象媳妇有多漂亮!

“寻到哪一家?寻到尅吗(青蛙)家”。这一跨差,多么诙谐,故意逗小女孩生气,增强了情节的幽默感和趣味性。

“哥哥问我几时回,铁树开花我就回”。这一故意的夸强,似乎坚定,其实也让人感到那是气话,也是假话。娘家还是会回的!

这些言过其实的夸张手法,突出了事物的特征,强调了语气,加强了感情;也烘托了气氛,引起读者的丰富想象。这夸张的手法还增强了童谣的幽默感和趣味性,没有这些夸张,童谣就会失去了光彩。

西山的童谣,再现了西山民俗的画面!

西山的童谣,承载着西山的民俗文化!

西山的童谣,传承着儒家的传统思想!

西山的童谣,对儿童接近与爱好文学给予了很好的启蒙。 除署名外,本文图片来源于网络