从“三无”到“三有”:贵州探路“百姓富、生态美”新未来

新华社记者

“天无三日晴、地无三里平、人无三分银”,地处西南腹地的贵州曾被贴上“三无”标签。而这些年,外界对贵州的认知,开始有了越来越多的“新标签”:“山地公园省”、“大数据”、“高铁枢纽”、“天眼”……

有山有水有优良空气,“三有”的贵州正在成为一个“聚宝盆”,变身让人向往的观光度假花园、寄托乡愁故园、改革创新田园。

决战贫困:绿水青山就是金山银山

青瓦白墙的民居鳞次栉比,整齐的蔬菜大棚生机盎然,大道交织,远山如黛。走进遵义市播州区枫香镇花茂村,干净整洁的道路,漂亮的黔北民居,青山绿水环绕其间,田园农家变成美丽图画。

每天清晨,村民王治强都要开车到7公里以外的菜市场去买菜。作为村里第一家农家乐的老板,王治强给自己的农家乐起名为“红色之家”。

“以前这里是个四合院。红军长征路过这里的时候,院子都住满了,所以取这个名字。”王治强说。如今,当年的四合院已经变成黔北民居风格的楼房,每天接待200多游客。

“红色之家”见证着这里从穷乡僻壤“荒茅田”到枝繁叶茂“花茂村”的变迁。这几年,花茂村通过发展乡村旅游、田园蔬菜、土陶等产业,农民人均纯收入由2012年的6478元,增长到2016年的14119元。

贵州这一曾是全国贫困人口最多的省份,把脱贫攻坚作为“头等大事”和“第一民生工程”,5年累计减少贫困人口776万人,贫困发生率降至10.6%。

地处高寒山区的盘州市淤泥乡岩博村10年前还是一个不通路、不通电、不通水的穷村,如今这里已成为盘州首富村,全村已没有贫困人口,没有人外出打工,人均收入达到1.8万元。

谈到脱贫,村委会主任肖玉龙说,寒来暑往十余载,在山石遍布、土壤贫瘠的大山沟里,村民们与贫困决战,将困守几代人的极贫村彻底换了个模样。

保障民生:让百姓多一些“获得感”

“受到了良好的教育,吃上了丰富的营养餐,住进了温馨的宿舍……”这是贵州镇远县江古镇中心小学四年级二班的学生向梅花写下的几句“感言”,稚嫩的字体,却一笔一画,工工整整。

2012年以前,江古镇中心小学校舍面积只有6180平方米,教师上课还是“一块黑板、一本教材、一支粉笔”。这几年,各级政府投入1500多万元,校舍面积扩大了一倍,建起了宽敞明亮的教学楼,配备了1个塑胶足球场和2个篮球场,全校19个班级全部实现多媒体教学。

入秋的天气透着丝丝凉意,走进喀斯特石山区的贵州贞丰县龙场镇龙河村卫生室,标准化的医疗设施一应俱全,健康预防知识随处可见,前来咨询就医的村民不时前来。

“10年前我们村缺医少药,没什么条件,生病后都是硬扛,扛不过去就越拖越重。”73岁的村民谭林华说,现在村里有了3名医生,日常的小病在家门口都能治好。

2017年上半年,贵州省地区生产总值增长10.4%,经济增速连续26个季度保持全国前三位次。5年来,贵州全力补齐脱贫攻坚、基础设施、教育医疗“三块短板”,厚实的民生保障带给百姓沉甸甸的“获得感”。

干字当头:用“辛苦指数”换“幸福指数”

在六盘水市钟山区大湾镇海拔2900多米的“贵州屋脊”,有一个名叫海嘎的贫困村。外来驻村干部连续8年决战贫苦高山,8年间农民人均纯收入翻了3倍,山乡巨变,1100多名贫困人口实现脱贫。

干字当头,实干、苦干、加油干,正在成为贵州各级干部的精神状态。近年来,贵州精准选派最能打硬仗的精兵强将到一线,选派7368名第一书记和4.3万名干部驻村帮扶,突出脱贫攻坚绩效考核,激励干部在脱贫一线建功立业。

毕节是全国唯一以扶贫为主题的国家改革试验区,近年来在县、乡、村三级建立了2989个脱贫攻坚讲习所,通过采取“课堂式大集中、互动式小分散”的方式和多样化的群众语言进行宣讲,宣传讲解脱贫攻坚思路、农村发展举措,激发贫困地区群众内生动力。

“在田坎、院坝开讲堂,把党中央的精神、政策送到边远山乡、田间地头。”纳雍县农民讲师团团长吴儒文说,农民讲师就是一个“翻译家”,把中央精神翻译成老百姓听得懂的语言,才能擦出火花。

巨变的贵州,走出了贫困地区跨越式发展的“新路径”,正在向“百姓富、生态美”的新未来探路前行。(记者王丽、李平、骆飞、向定杰)(新华社贵阳10月20日电)

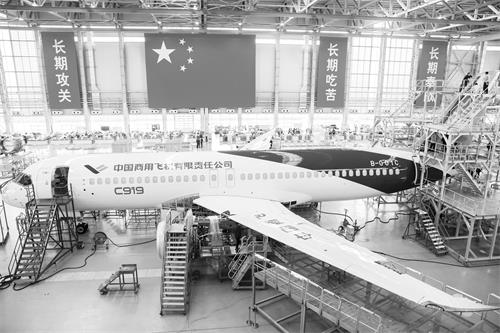

C919大型客机102架机

完成整机喷漆

C919大型客机102架机停放在中国商飞公司上海飞机制造有限公司总装车间内(10月18日摄)。

10月18日,记者来到中国商飞公司上海飞机制造有限公司总装车间,探秘C919大型客机102架机。据悉,C919大型客机102架机已于10月11日完成整机喷漆工作,目前正在进行发动机安装调试、试飞测试系统改装和开车前的地面功能检查试验等工作,计划近期推出总装厂房,开展外场功能试验。

新华社发

首颗中法合作的海洋卫星

将于2018年发射

新华社北京10月20日电(记者

白国龙)我国和法国航天合作的首颗卫星——中法海洋卫星计划于2018年下半年由长征运载火箭在中国发射。卫星目前正在国家航天局怀柔总装集成测试中心进行总装测试。

这是记者20日从中国国家航天局和法国驻华大使馆联合举行的新闻发布会上得知的。

在这个位于北京怀柔,始建于1958年,曾对我国第一颗返回式卫星、第一颗气象卫星、第一颗通信卫星进行过测试的总装集成测试中心,记者看到许多身穿白色工作服的法国专家正在对这颗重达700多公斤的小卫星载荷进行测试。

法国大气、环境与地球观测实验室主任达尼艾·欧赛告诉记者,这颗卫星可以帮助人们预测洋面风浪,监测海洋状况,同时还能在大气-海洋界面建模、海浪在大气-海洋界面作用分析以及研究浮冰与极地冰性质研究等方面发挥作用,帮助人们更好地了解海洋动力以及气候变化。

中国航天科技集团公司五院东方红卫星有限公司王丽丽总工程师说,作为中法航天合作的首颗卫星,中法海洋卫星是2009年立项的。在合作中,中方承担卫星平台和部分载荷研制,以及卫星发射、地面接收和应用等工作;法方承担卫星部分载荷研制和数据传输工作,同时提供两个地面接收站;卫星测控由中法共同完成,双方参与研制的工作人员超过100人。

据介绍,卫星在我国较为成熟的CAST2000卫星平台基础上,搭载了法国用于研究海浪的波谱仪和我国中科院研制的用于海洋监测的散射计。交付使用后,卫星将24小时不间断工作,在距地500公里的轨道上对全球海洋的风场、浪场进行监测。监测数据可被两国科学家共享使用。

接入11万项政务事项

福建掌上APP减少群众“办事难”

新华社福州10月20日电(记者

黄鹏飞)接入行政服务事项超过11万项,兼备统一身份认证、交费功能,聚合省、市21大类民生服务资源……20日,福建省正式上线统一政务服务APP“闽政通”,以互联网政务创新着力减少群众“办事难”。

让群众“少跑腿”,让信息“多共享”。依托于当前网络通信和大数据新技术,福建省经济信息中心着力研发建设的“闽政通”APP实现了福建全省政务资源整合,为公众和企业提供一体化办事服务、信息服务和互动服务。

据统计,目前“闽政通”APP已接入福建省省、市各部门行政审批、公共服务事项超过11万项,其中“一趟不用跑”事项超过1.6万项,超过5万项事项“最多跑一趟”。同时,该平台整合了政府和第三方便民服务资源近300项,涵盖环境信息、社会保险、医疗卫生、出境入境、司法公证和纳税缴费等21类服务,并为公众提供了专门的提问咨询、意见反馈渠道。

福建省发改委党组成员、数字办专职副主任陈荣辉介绍,根据当前百姓生活习惯,“闽政通”APP同时对接了多个主流支付渠道,搭建高效便捷的公共服务缴款通道,并具备实名认证、人脸识别等统一身份认证功能。该平台以智能化、人性化的设计理念引领创新,是“互联网+”时代背景下政务改革的积极尝试。