孙骏

流冰 摄

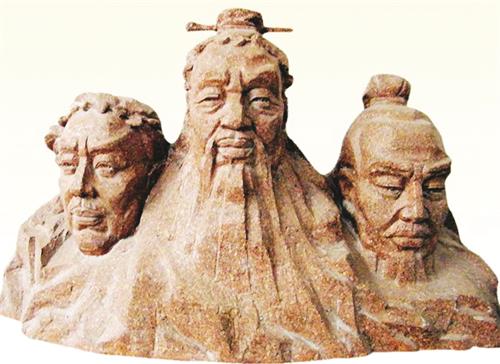

皋陶

孟伟 摄

我市编辑出版的部分皋陶文化研究图书刊物。

流冰 摄

孔子

尧舜禹

皋陶与尧、舜、禹并称上古四圣,一般而言,他是作为一个法、政人物而流淌在历史的长河中,后人忽略了对其“商”的思想阐发。

皋商文化的发轫

皋陶“兴五教,定五礼,创五刑,立九德”,“兴五教”是从“血缘”的角度规范人们“家”中的行为,血是纽带,是家和部落的纽带,后世儒家将其发展为“孝”和“悌”;“定五礼”却将“血”的家族内部规范外化,化为人们的行为规范,后世发展为“忠”和“诚”;“创五刑”将外化的礼,上升为人外在行动必须遵从的律条,成就法家一脉。“血”的外化过程,在李泽厚那里,被认定是儒家思想的进化过程,由孔子完成,并成为千百年来中国人家国情怀和道德的高地,成为治世之思的源头,至此,可以看到皋陶的思想成了儒家一脉的圭臬。皋陶后裔生活在大别山中,寄情山水,得山水之形意,继而将山水形意化为内在心理和思想,到了李聃(皋陶之后裔),立德而不言,为一守门吏所逼,写成了五千言,留下了“道德经”,大别山水成了道家的肇始。不料,禹不经意间“封皋陶之後於英、六,或在许”,成就了皋城,更成就了中国儒道文化。一言蔽之,大别山及其周边乃我中华文化—儒道思想的发祥地。

“商”,确切地说,从事生产、交换、分配和消费中某一环节或整体的人和行为,均可称之为“商”。皋陶直接言商的文字在典籍中很难找到。在《史记·夏本纪》中,有一段皋陶与禹的对话,可算作皋陶直接言商的文字。“禹曰:‘……与益予众庶稻鲜食。以决九川致四海……食少,调有余补不足,徙居,众民乃定,万国为治。’皋陶曰:‘然,此而美也。’”皋陶对禹用“调有余补不足,徙居”等商业行为大加赞赏,表明这个当世伟大的“理士”,在严苛法律之外,有生民的情怀,流露出早期商业思维的端倪。

皋陶作为一个司法之人,其法的精神和执法的尺度,皆来源于当时的生产生活,是那种原始生产生活的规范,是“商”涉及领域的保障和律条。正如恩格斯在其《论住宅问题》所说:“在社会发展某种很低的阶段,产生一种这样的需要。把每天重复着的生产、分配和交换产品的行为用一个共同的规则囊括起来,设法使个人服从生产和交换的一般条件。这个规则首先表现为习惯,后来便成了法律。”因此,无论从其治国理政,还是建立原始司法体系来看,皆可以说皋陶的言论无不涉及“商”的本质精神。

皋陶文化是我国儒道文化的源头,而儒道文化历来是中国人民主流文化,至今我们每个人的血管里一定都流淌着儒道精神,因此,我们认为皋陶精神融进了儒道文化,更融进了后世的商业文化。商业精神无怪乎是如何做人的问题,而皋陶五教、五礼、五刑和九德思想,本就是教会人们如何做人,才能符合社会和时代的需要。

综上,孔子云:“《皋陶谟》可以观治”,我却以为皋陶可以观“商”。皋陶思想精髓正是千百年来皋商行为指南和精神依托,是皋商精神的起源,皋商精神逐渐广铺安徽大地,便形成了被人广为称颂的徽商精神。

皋陶“商”文化的内涵

皋陶的主要思想见诸典籍最集中莫过于《尚书》、《史记》。《尚书》中有一个专门篇目《皋陶谟》,因此,本文以《尚书》、《史记》为基础,来分析皋“商”文化的内涵。

首先,皋“商”文化体现为“和”。《皋陶谟》开篇云:“允迪厥德,谟明弼谐。”,皋陶表面上说诚实践行“德”,那样就会决策英明,上下和谐,同心协力。但其重点落在“谐”上,“谐”是践行美德的结果和目标。将其运用到“商”的领域,就是“和气生财”。“谐”另一层意思是团结一致,团结起来的力量,无坚不摧,这就要求行商者要有团队精神,抱团才能取暖。皋陶进而告诫大家:“惇叙九族,庶明励族,迩可远在兹。”意思就是说,从事任何事业,首先要使近亲宽厚顺从,然后使贤人勉力辅佐,由近及远,完全在于从敦睦亲族做起。进一步告诉我们要有团队精神,要和气生财,加强自身修养,坚持不懈,和合而作。

其次,“九德”为行商之道。皋陶说做人、主政、行商等等都应该做到:“慎厥身,修思永”。就是要坚持不懈地加强自身修养。那怎样才能算是修养高尚了呢?皋陶进一步给出标准,或者叫准则:“宽而栗,柔而立,愿而恭,乱而敬,扰而毅,直而温,简而廉,刚而塞,强而义。彰厥有常吉哉!”意思就是我们要行事谨慎,如履薄冰,而又坚定,不朝三慕四;办事方式柔和,立场坚定;与人为善,谨慎质朴,从人心愿,而又严肃负责;处事公平,而又持重稳妥;耐心顺随,而又极其果敢;严以律己,而又宽以待人;平易近人,而又坚持原则;做事主动坚决,而又有节制;能力强,而又能协调好关系。做到这样的人应经常予以表彰。行商究其实,就是做人做事,如何做人做事与如何处理商务同出一辙。其实,皋陶思想一再告诉我们如何去经商。比如我们做某商务项目的决策时,就必须事前谨慎,如履薄冰,因为一旦决策失误,失败是必然的,有的重大决策,可能涉及到身家性命,没有如履薄冰的谨慎,肯定成不了事,但一旦决策了,就要立场坚定,坚定不一地干,才能有所收获,这个就是皋陶所说的“宽而栗”。在行商过程中,趋利取利是商人的本能,但是取利若无节制,你的合作伙伴就逐渐减少,到了一定程度,可能没有人与你做生意了。皋陶所谓的“刚而塞”,就是告诉你一往无前去取利,但要学会“塞”,学会节制。

第三,“知人”的行商团队组建思想。行商天下,一定要组建一个强有力的团队。一个企业要有文化,有思想,但是更需要执行力。皋陶在论政事,谈用人时,强调“知人则哲,能官人”,这对于组建行商团队无不具有借鉴意义。但皋陶也承认做到这一点非常困难,一旦做到“能哲而惠”,就能够“何忧乎兜?何迁乎有苗?何畏乎巧言令色孔壬?”,意思就是不用担心害怕驩都,也不会被流放到三苗之地,更不会惧怕善于花言巧语、察言观色的奸佞之人了。可见知人的重要性,知人就不会被蒙住眼晴,知人是行商成功的基础。皋陶进一步阐述了他的用人观,他说:“翕受敷施”,意思是能合受“九德”的人,一定要予以重用,用他们来布施政教。他进一步指出:“九德咸事,俊乂在官”,意思就是有“九德”的人都得到任用做事,那么其他人员都会变得才德出众了。皋陶还说:“无旷庶官,天工,人其代之”,告诉我们,行商团队的组建,不要虚设职位,人是天然的工作者,必须要做事。组建了这样的团队,就会“百僚师师,百工惟时,抚于五辰,庶绩其凝”。

第四,“无教逸欲”克己服商的思想。自古至今,行商是一件艰苦的人类行为。白居易在《琵琶行》中唱到:“门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。去来江口守空船,绕船月明江水寒。”虽然唱的是商人妻子的苦闷,又何其不是商人抛家别子的苦痛和难言之隐。正因为此,商人多浮色。然而,历史告诉我们,真正成功的商人,会克服自己内心的安逸享乐的思想,兢兢业业,克勤克俭地服膺商人的天职,才能做到“无教逸欲,有邦兢兢业业”。虽然皋陶指的是“有邦”,而非行商,治国与行商有别,但道理是相通的。也只有“无教逸欲,兢兢业业”,方可应对“一日二日万几”的政务、商务活动,达成“庶绩其凝”的功业。

第五,尊崇民意的“天人合一”思想。皋陶与禹讨论治国方针时说:“天工人其代之”,指出天的意志是通过人心表现出来的,老天爷通过民众了解人间万象,这是“天人合一”的世界观在当时代表性阐述。皋陶还亲切地告诫我们口碑和民意在治国理政和行事(商)过程中重要作用。他说:“天聪明,自我民聪明。天明畏,自我民明威。达于上下,敬哉有土!”天意和民意是相互依从的,也是相通的,所以对治国理政的君王来说,要谨慎呀,再谨慎!商人的行为和产品一旦获得好口碑,那就是发财的前奏,但一旦污名上身,民意沸沸,那将去日不多。治国理政者要谨慎,行商者更须谨慎,一家老小还仰仗你的成功,解决生计呢。

第六,“赏罚有道”的激励机制。皋陶制定“五刑”在于惩戒,但不是其主要目的,而是在教化人民“慎身”,从而达到“安民”。对于民从其教化的,则适度奖赏,以提倡,开化民风民气。后世商鞅革新,究其实,也就是一个新的奖惩制度的确立,可因战功累爵,摆脱过去的地位和身份,因此,秦乃吞六国,一统天下。行商,若没有奖惩,企业的巨额投资将在无形中被化解,有了奖惩,企业员工因惩罚有畏忌,因奖励有动力,何往而不胜。

皋商精神的当代传承

皋商精神的传承,是一项艰难的文化工程,本文不揣拙见,认为要传承皋商精神,需要在“化”、“导”和“建”上下功夫。

首先,在于“化”。“化”,会意成义,相随而从,相对而比,相背而北,相转而化。《吕氏春秋·察今》云:“因时而化”,传承皋陶精神也应如此。当前,就是要对皋陶文化进行现代化阐释。一要解读辨析。组织专家学者收集古今文献中有关皋陶的史籍、文论、诗歌等文字,编辑成册,并对其含义进行辨析,从其背景、文义、内涵、思想、文化等层面深入剖析,理清其在不同历史朝代的解读和继承情况,再用通俗易懂的文字向广大人民群众解读,促使皋陶精神化为人们内在知识。二要开发传续。如果说解读辨析是“化”的第一步,那么开发皋陶文化就是将皋陶精神进行现代化阐释的第二步,也是关键的一步。“一千个读者,就有一千个哈姆雷特”,我们对皋陶的理解,是千人一面,还是千人千面,这不是取舍问题,而是现代化阐释需要解决的关键问题。这里就要弄清楚我们的标准或者说价值取向,通俗地说就是我们的传承目的。仅仅是为了延续皋陶精神而传承它,还是为了解决当下皋商面临的问题而传承它?我们认为传承皋商精神的根本目的是让其渗透到当下生活,为解决皋商现实问题提供启示,而不是让它供人瞻仰,告诉别人,我们曾经拥有这些好东西。皋商精神要成为活的文化,必须与当下生活发生密切关系。这就要求我们认真研究皋商现状,分析当下存在的问题。根据现实问题,确立皋陶文化现代化阐释的方向,来反观皋陶文化,看皋陶有哪些精神理念,能解决当下问题。当今存在着许多严重的问题,如生态环境危机、精神心理疾患、道德滑坡等。因此,皋商精神的传承也应考虑能否为促进当代生态文明、美丽中国、和谐社会建设提供启发和思路,更要为皋商的现实发展提供精神支持,为企业提供企业文化建设的内容、方向。如果能够了解文化现状中的问题,也能够更好地判断皋陶文化中哪些是真正有价值的东西。弄清楚了我们传承的目的,皋商文化开发、经典改编等现代化阐释就水到渠成了。皋商精神必须在开发中传续,在传续中得到进一步开发。具体地,政府要支持当地高校和研究机构成立学术团队研究皋陶思想,加强皋陶思想现代化阐释,支持皋陶思想探索结果发行出版。个人要将皋陶精神化于无形,现于行动。

再次,在于“导”。“导”,就是引导。普通人对深奥的皋陶,难于理解。因此,用行动和措施引导,是最简洁的方法。古人云:“教行於上,则化成於下”。简单地说,上行下效。高层怎么做,怎么去施教,下面的人就怎么跟着做。如陕西举办黄帝祭典,湖南炎陵举办炎帝祭典,形式多样,载体各异,有官祭,有民间祭等等。皋城政府和民间也应该采取一些举措,与文史典籍中寻找籍据,形成典祭皋陶仪式、时间、方式等,并将其固定下来,成为地方常备的仪式,通过这种仪式感、肃穆感引导皋商敬畏先祖,同时得到文化精神传承。要组织文化学者深挖皋陶文化精髓,提炼成朗朗上口、易于记诵、短小精炼、便于传播的语句,促其成为人们家长里短的记忆。要将皋陶编进地方文化教科书中,组织中小学生记忆家乡,记忆家乡文化。要广泛宣传,象山东省在央视打造的“好客山东”公益广告一样,组织精美画面,渗透皋陶精神,广布天下。组织美术家勾勒皋陶在艺术家心目中形象,通过评选等方式,选出皋陶画像,并固定下来,作为对外宣传的形象,让其流进人们的心中。企业、社会团体在组织活动和广宣时,也要配合政府做好皋陶文化的宣传。

再次,在于“建”。皋陶作为古圣人,其思想虽已远离我们这个时代,但其作为列维·布留尔在《原始思维》所说的那种“精神元点”和民族的无意识,已经在我们文化的经脉中流淌了几千年,不可能销饵无形。但个人应该怎样将这个没有彰显,却又无意识的文化精髓,发扬光大,尤其对漂流在外的皋商更应该思考如何去建构自我的“皋陶精神”,值得每个人深思。

习而颂。对皋商的文化内涵要常习,古人云:“温故知新”,温习皋陶的精神,日三省之,内化为皋商的思维,外化为皋商的行为。如“谐”的思想,内化后,体现出来的就是皋商与外交往的和气,对皋商群体就是团结,有团队精神。凭借团结的力量,我们可以物货行销天下,又可通过物货裹挟更多商机、人脉等等,形成更大的鲢鱼效应,让更多的皋商成长起来。如果那样,“皋商通天下,天下皆皋商”的美好愿景就在眼前了。作为皋陶故地的商人,除了自我温习、尊崇外,还要学会颂扬,就是告诉别人,以赞美的感情、骄傲的情绪告诉别人,我乃皋陶故里人,我知皋陶事。

为而不为。皋陶的思想最伟大之处,在于其“为”和“不为”。当然,这不是其后代道家主张的无为,而是什么该做,什么不该做的问题,本质上说是“遵守”。法条要遵守,因为它规定“为”和“不为”的边界。它启示我们商业行为,其实也应该有其“为”和“不为”的边界。商业行为的边界在哪里呢?皋陶的回答虽然远离了时代,但其借鉴意义仍是非凡的。他说:“天叙有典”,告诉我们要用“父义、母慈、兄友、弟恭、子孝”的办法,划定人与人之间边界,指出我们的行为规范。他说:“天秩有礼”,规定了人的尊卑等级,推行礼制。虽然共产党人破除了旧时的尊卑观念,但是根深蒂固的礼制,至今还在统摄着人们的灵魂,也向现代商人划出了一条边界。该如何界定与政府、其他社会团体和企业打交道的规范?他说:“天讨有罪”,便有了刑罚,划定了当今商人社会责任和权力。

通过古籍,获悉了皋陶行商思想的片羽。也希望这篇文章能够起到抛砖引玉的作用,成皋商研究蔚蔚之风。