汤达 周启仁

郑象生

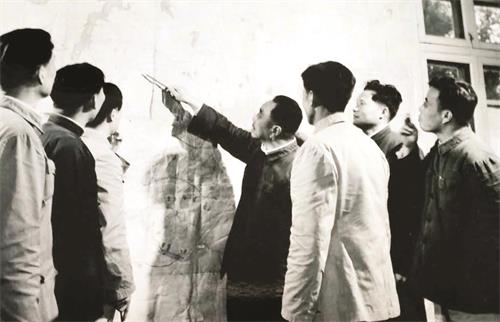

淠史杭党委会议上,淠史杭工程指挥部副指挥郑象生在与各县工程指挥研究施工等问题。 (资料图片 由郑象生亲眷提供)

规划.右一为郑象生(田准 摄)

郑象生亲自到龙河口水库研究第三期施工计划。

(资料图片 由郑象生亲眷提供)

1965年4月11日人民日报社论(韦国华 摄)

1964年1月31日《人民日报》(韦国华摄)

1963年10月4日《安徽日报》(韦国华摄)

郑象生,河北磁县人,1938年参加革命工作,1947年加入中国共产党,曾在河北抗日根据地抗日政权任县人民游击总队第三大队长,太行区第五专署财粮科副科长、兵站站长。1947年随刘邓大军南下皖西,坚持大别山斗争,解放后,任六安专署财政科科长、六安地区治淮指挥部财粮处长、副指挥、指挥、六安行署副专员。在长期的革命斗争中,由一名热血报国青年,锻炼成长为一名坚强的革命战士和地区水利建设事业的领导者,为六安地区水利建设事业发展,特别是淠史杭工程建设,作出了不可磨灭的贡献。

建国初期参加治淮

新中国成立后,他担任皖北行署六安专员公署财政科科长。1950年淮河流域遭受洪涝灾害,给沿淮人民造成巨大损失,引起党中央和毛主席的重视,政务院召开会议把治淮列入国家议事日程。在毛主席“一定要把淮河修好”的号召下,1950年六安地区成立了生产救灾治淮指挥部,由专署专员田世五兼指挥,地委书记李浩然兼政委。组织上决定郑象生兼任指挥部秘书处长和财务处长。9月15日他和财政科几位会计及华大学生一部分,赶到正阳关指挥部,从此参与治淮工作。当时机构新建,百事待兴。在短短的时间里,基本上把施工前的各项准备工作做好了。按照“蓄泄兼筹”的治淮方针,确定在正阳关以上的霍邱县城西湖、城东湖作为蓄洪区,邱家湖、姜家湖等作为行洪区。上自霍邱临水集,下至寿县东淝河口,包括淠河两岸三百多里的地段,全面修筑防洪堤坝,以及相应的控制建筑物工程。从1950年冬开始了轰轰烈烈的治淮工程建设。经多年兴修,完成了大量的土石方任务,巩固了堤防,建成了相应的行、蓄洪控制建筑物。同时,国家在大别山区建成了佛子岭、梅山、响洪甸、磨子潭四大水库,拦蓄洪水58亿立方米,基本上控制了洪涝灾害。

在多年治淮工作实践中,郑象生逐步了解和掌握了六安地区的自然面貌和形成自然灾害的成因,摸索和总结出一些治水的经验。六安地区处在江淮之间,雨量分布不均,一般是山区雨多,北部雨少,早春雨多,夏秋之交雨少。因而在地区、时间上与农作物需水均不相适应,特别是大暑前后,温度高达40度上下,日蒸发量可达15毫米左右。故极易受旱,特别是广大丘陵地区的旱灾,严重影响农业生产的发展。据史料记载,1949年前的278年中,这个地区遭受各种较大灾害134次,其中,旱灾49次,每遇大旱,草籽未归,卖儿鬻女,逃荒要饭,饿死人的惨状,到处可见。解放后,虽然兴修了一些农田水利工程,但不能根本改变广大丘陵地区的干旱局面。俗话说“洪灾一条线,旱灾一大片”,对农业生产的危害更大。

积极筹办参与淠史杭工程建设

郑象生是淠史杭工程的策划者、参与者和领导者之一。早在1952年,当时任寿县县长的赵子厚,就和他谈到防洪除害与灌溉兴利相辅相成的治水想法。1958年在社会主义建设高潮、人民公社化的历史条件下,又逢淮委撤销、调来一大批工程技术人员,利用大别山区水库群丰富的水利资源,开发灌溉工程就应运而生了。地委第二书记、专署专员赵子厚主持召开有赵子厚,地委常委、农工部长魏胜德、副专员郑象生和淮委调来的工程师吴琳、黄昌栋、沈全根、余五星等参加的会议,研究制定了兴建史淠沟通航灌工程的规划。经5月30日地委会议研究,并请示省委领导同意开发。7月15日,地委召开常委会议,听取郑象生关于史淠灌区规划的汇报,会议决定成立史淠沟通航灌工程指挥部、政治部和工程党委会。郑象生任工程指挥部副指挥、党委委员。赵子厚调省工作后,郑象生同志任指挥。史淠灌区形成后,又在杭埠河上游新建龙河口水库,开发杭埠河灌区。最终形成淠史杭沟通综合利用工程。

这一工程是在安徽省西部和河南省东南部一万三千多平方公里的范围内,把长江、淮河两大水系的淠河、史河、杭埠河统一规划治理,在三条河流上游兴建三大渠首枢纽工程,引水上岗,开挖各级渠道,利用大别山区水库群的丰富蓄水资源,可灌溉1100万亩农田。同时,还能发展航运、发电、供水、养殖和旅游等事业。其中,要开挖分干渠以上渠道33条长一千多公里,土方三亿立方米,石方680万立方米。其中十米以上的切岭43处,十米以上的填方33处。最大的霍邱平岗切岭长2公里,切深23米,最大的寿县车王集填方,长4公里,高17米,分干渠以上各类建筑物351处。这样大型水利工程不仅是我国当时最大的灌溉工程,而且在世界上也是少有的。他们认识到这样伟大而艰巨的工程,光靠哪一个人哪一种力量是不可能完成的。必须在党的统一领导下,全党全民动员,调动各方面的积极因素,充分发挥和运用各种力量,打一场改天换地的人民战争,才能得以实现。人民,只有人民才是创造历史的动力。

郑象生作为副专员兼淠史杭工程指挥部副指挥和指挥,主持日常工作,全身心地投入工程建设。首先遇到的是施工任务大、工程技术人员少的问题。赵子厚带领他和魏胜德、黄昌栋到省里请示要求支持,副省长张作荫就把在响洪甸水库施工的工程技术人员全部调到横排头渠首工程负责施工,同时又调来三个测量队予以支持,但还不能满足需要。为此,他根据治淮开始前培训收方员的经验,提议从每个公社抽调两、三个知识青年,集中办农民技术员培训班。在苏家埠集中起来由调来横排头的工程师何燕荪讲授技术课,在不到一个月的时间,就培训了农民技术员1554名,分赴渠道各地,以老带新,边学边干。由于他们熟悉当地情况,很快就完成了原需要4年时间才能完成的测量放样任务。并成为各工地的基层技术人员。由于渠道上的各类建筑物钢筋、水泥不能满足需要,就充分发挥工程技术人员的才能和智慧,在设计施工中,采用了能省就省,能代就代的方法。如工程师王培性在设计龙河口水库时,大坝就采用粘土心墙块石护坡的砂壳坝,一根钢筋、一斤水泥未用就按百年一遇的标准把大坝建成了。史河灌区渠首红石咀工程的拦河大坝长620米,高7米,也是用干砌块石护坡的过水土坝、未用钢筋水泥建起来的(1969年改建为钢筋混凝土滚水坝)。工程师廖云五在设计建筑物时,为了节省水泥把部分水闸闸基选在岩石上,有的泄水闸改为溢流坝。地下涵洞采用圬工拱形涵洞,几乎做到不用钢筋。为了满足重点建筑物钢筋需要,专署副专员王冲霄专程到武汉钢铁厂找时任武钢党委书记的老战友,批给一批钢材支持淠史杭工程建设。

自力更生,艰苦奋斗,充分发动和依靠人民群众战胜了施工中的各种困难。开始兴建的时候,是靠六安地区各级党委、政府和公社的地方财力和小农水经费干起来的。由于当时处在社会主义建设高潮和人民公社化的特定时期,土地可以统一规划,群众搬迁可以统筹安排,人力、物力可以统一调遣,一切为国家的建设服务。由于这项工程是为国为民、兴利除害和造福子孙万代的幸福工程,符合广大人民群众的愿望和要求,因而得到了广大人民群众拥护并积极参与和支持。工程上需要物资器械工具等,他们就筹就献,就自己制造,如他们办了石料厂、炸药厂、水泥厂等各类工厂。有些看似很难办到的事,他们奇迹般地办到了。例如,他们利用当地土铁经11次试验6次失败,终于掌握了铸造技术,生产了四至六吨的土启闭机三百余台,解决了兴建节制闸、泄水闸等的急需问题。

群众是真正的英雄,在各级党委的组织下,他们按团、营、连的部队编制,分赴各工地参加施工。除重点工程坚持常年施工外,每年冬春兴修季节,都有三、四十万人参加,最高达到六、七十万人。他们不仅敢想敢干,发挥了攻艰克难的愚公移山精神,而且还充分发动群众,献计献策,围绕挖、装、运、卸、压等工序,发挥党团员的模范带头作用,创造和推广了一些先进的施工方法和先进工具,如樊通桥切岭工地共产党员刘美三创造的“劈土法”能提高工效几十倍,霍邱平岗切岭工地创造了“洞窑大爆破”,一炮能炸数千立方米,甚至上万立方米。群众说:“英雄不怕顽石坚,一炮掀掉半个山,山大没有人力大,河水翻山并不难”。特别是施工后期越显得艰巨,渠道越挖越深,填方越填越高,爬坡越爬越陡,运距越运越远。群众说:“向上爬,膝盖顶着咀,向上看,抬头掉帽子!”广大群众不畏艰险,创造发明了人力、畜力和机械动力牵引的各种各样倒拉器、爬坡器、循环运土器、牛拉转盘器、机械动力牵引的爬坡倒拉器等。这些工具和方法在施工中发挥了巨大的威力,战胜和克服了各种困难,保证了工程建设的顺利进行。

1959年冬春修后,天气干旱无雨,大片午季作物受旱。在四月中旬地委会议上,以赵子厚为首的同志,主张组织动员民工复工,突击开挖总干渠引水抗旱,遭到一些人的反对,他们说“干渠以下有塘坝,岗上用不上水,不需要修这一工程”,还有的说“现在天旱淠史杭工程要下马”,“器材损失不要紧,以后再向上边要”等。两种意见争论不休。最后,杜维佑第一书记作出了“如果到五月初仍然干旱无雨,就动员民工施工”的听天由命的决定。结果,五月初仍未下雨,就动员民工10余万人,经两个多月突击开挖小段面通水。7月29日淠河灌区渠首进水闸第一次放水了。做到了当年施工当年受益,三个灌区抗旱灌溉农田97万亩。当淠河总干渠的水流到六安时,男女老少成群结队到五里墩渠道上看水,亲眼看到引水上岗的奇迹。郑象生向杜维佑书记懑报此情,并陪同他坐车到五里墩看到源源不断的来水,杜书记也高兴地笑了。这次通水不仅教育了那些怀疑的人和反对的人,而且也增强了广大干群兴建淠史杭工程的信心和决心。

1959年8月,郑象生接到舒城县领导人的电话,要求把龙河口水库施工的大坝停下来,秋后再干。他得知大坝高度已经过半,但还未达到控制水位以上。如果现在停工,倘遇洪水超过这一高度,就可能把已建的粘土心墙坝子冲毁,则前功尽弃,所以,他不同意停工。接着县里派工程师王培性来地委请示。当时,杜维佑、赵子厚就把魏胜德、郑象生找去研究。郑象生仍坚持不能停工,杜维佑未表态离开了。赵子厚结论:“不能停工,待筑到控制水位以上再撤民工。”幸好没停,到洪水来时,坝子已筑到高于水位三米多,经受到风浪的考验,而安然无恙。

郑象生艰苦朴素,作风正派,平易近人,能虚心听取下面的意见,从未见到他发过脾气。在工作中遇到下面反映的问题,就亲自解决处理。例如,他接到金寨县委反映:原史河灌区渠首在胡庄兴建拦河大坝,就会将江店沿河大部农田淹没。当地群众有意见。金寨县属于山区,本来农田就少,对耕地非常珍惜。他认为县委反映的情况很有道理,于是就带领工程师吴琳和王培性到胡庄去察看。胡庄河面较宽(约800多米),河内淤沙深,建坝工程量大。而沿河到上游红石咀,这里山势较高,河面较窄(约500多米),沙层浅,建坝工程量小,建在红石咀可避免淹没江店的农田。所以,决定把渠首改在红石咀兴建了。还有史河总干渠至平岗有一段渠道与原六安至梅山镇的公路线交叉并占用一段公路线的矛盾。为此,经实地勘察选线比较,权衡利弊,还是公路改线较好。新选的公路线由公路部门负责设计施工,经费由淠史杭工程指挥部负担,解决了这一矛盾。从现在看,这些修改都是比较合理的。

郑象生亲自深入工地,处理地区之间、县与县之间跨境施工的协调问题。1959年因肥西县划归合肥市领导,淠河总干渠下游的滁河干渠(原名大潜山干渠)就停工了,半半拉拉的不能通水。1961年赵子厚和肥西县委常委兼县淠史杭党委书记李同柱,向省委和合肥市委汇报,请他们到肥西与六安交界的青龙堰看看。六安青龙堰以上总干渠通水后,水稻长势喜人,而肥西下面干旱,一片荒凉土地。有水无水形成鲜明的对比,引起了省委领导的重视。省委第一书记曾希圣决定,动员合肥市大专院校师生和工厂工人一万二千多人,自带工具钱粮分段包干,要求在一个月内把青龙堰以下的滁河干渠挖通送水,这是城市支援农村,工人和师生支援农民抗旱的创举。6月1日赵子厚、郑象生赶往官亭,这时省、市、县领导也都先后赶到,研究落实曾希圣的指示。很快,合肥市支援抗旱挖渠的各单位负责干部、工人、师生蜂拥而来,满载挖土筑坝工具的汽车一辆接一辆陆续开赴事前分配的渠段。第二天就在五十多里的干渠开始了轰轰烈烈的挖渠战斗,并在老庙集成立临时指挥部。郑象生和李同柱每天都吃住在工地上。工地上红旗招展,热火朝天,果然,一个月就把滁河干渠挖通了。6月30日赵子厚打电话来叫青龙堰放水。工人、学生看到水来了,看到自己的劳动成果,高唱凯歌,返回厂校。

为了开发潜南干渠解决肥西县60多万亩农田的灌溉问题,郑象生亲自和工程技术人员余五星、裘维钧、高爱勤沿规划线路察看一次,接着又找肥西县委负责同志做思想工作,并和县委书记房崇祥和艾民、许清、曹飞等从官亭经聚兴到防虎又沿线察看了一次。决定组织施工。把原规划的渠道比降由万分之一,改为二万分之一,改线十多里,可少挖土方九万多立方米。全县动员民工六万多人,参加施工。受到沿线广大农民的热烈拥护。有一农民熟悉当地地形,主动提出把三墩塘一段渠线向北边移动一下的合理建议,经工程技术人员察勘测量改线后,不仅避免淹没农田二百多亩,而且还可少挖土方7千多立方米。经几个冬春施工终于把潜南干渠建成了,使淠河总干渠的水经官亭西边通过聚兴渡槽穿过江淮分水岭,可灌溉西至山南馆,南到丰乐河,东至合安公路大片农田60多万亩。而且都是自流灌溉,把淮河水系的水调到长江水系了。

瓦东分干渠涉及到肥西、寿县、长丰三个县的工程,这条分干渠主要向寿县、长丰送水灌溉。在肥西县境内的切岭、填方工程全部由寿县民工负责到肥西县境内施工。建筑物工程用的石料要在寿县、长丰交界的岗地上开采。为了解决和协调施工建设中遇到的问题,他就在新民坝工地和高刘区政府食宿。1966年12月这条渠道终于通水了。

郑象生自1950年参加治淮,就与水利事业结下了不解之缘。前期他参与和领导治淮,后期他参与和领导淠史杭工程建设,他熟悉水利事业,几乎把全部精力和智慧,用在水利事业上。文化大革命时期,他受到打击和迫害,仍忍辱负重,为党为人民工作,竭尽心力,积劳成疾,于1991年7月29日永远离开了我们。他一生为革命,为报国,为党的事业,为人民造福,鞠躬尽瘁,死而后已。

在淠史杭工程兴修建设过程中,在中国共产党的领导下,全党全民动员,调动各方面的积极因素,充分发挥和动员可以动员的力量,人尽其才,物尽其用,材尽其力。以唯有牺牲多壮志,敢叫日月换新天的革命气魄,以广大群众焕发的智慧和力量,创造了淠史杭精神。这种精神就是:

依靠群众,艰苦奋斗的自力更生精神;

敢想敢干,攻艰克难的愚公移山精神;

顾全大局,群策群力的团结协作精神;

尊重科学,调查研究的实事求是精神;

重视人才,海纳百川的知人善任精神;

呕心沥血,为国为民的牺牲奉献精神。

(本文由六安市作家协会常务副主席韦国华整理)