张洪祥

1963年,刚刚走出困境的共和国,正处于经济的恢复时期,淠史杭的工地上,千军万马又拉开了阵势——工程续建恢复正常。从这一年开始,淠史杭工程的建设进入一个新的时期。

在皖西豫东,已经开挖的、新开发的总干渠和干渠在不断地向前延伸。

在皖中皖东,肥东、长丰两县的“引淠工程”正式上马;“南水北调”的淠史杭干渠和舒庐干渠先后开工。

淠史杭的各条渠道穿山越涧,按照事先设计的线路,在江淮丘陵之间向四处扩展;各种建筑物相继破土和竣工,密布于纵横交错的渠道之间。淠史杭正在走向成熟、走向圆满。

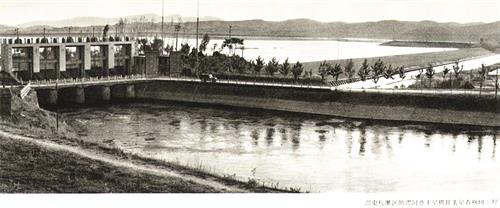

滁河干渠是淠河总干渠向省城合肥及皖东地区延伸的一条输水动脉,全长170华里,横穿合肥、肥西、肥东、长丰三县一市,工程宏大,施工艰巨,这条干渠早在1958年就已破土,1961年被迫停工。干渠途中要经过肥西境内的将军岭。此处就是历史传说的曹操挖河受阻之地。因旧时树木茂密,常有土匪出没,又叫作“十里黑风洞”。听说政府要在这里挖河,当地群众说,曹操都没有挖通,你们有什么能耐把将军岭挖通?群众的怀疑姑且可以不论,但淠史杭建设者不能不承认,要挖通滁河干渠,将军岭实实在在是一个顽固而又难拔的“钉子”。

在将军岭开凿“江淮运河”,沟通长江和淮河两大水系,曾是历代官府的愿望,但这愿望最终只是梦想。新中国的领导人也曾把目光投注到将军岭,1953年,毛泽东同志视察安徽期间,在安庆问地委书记傅大章:“淮河的水位比长江高多少?要不要把合肥附近的将军岭切开,在洪水季节把淮河的水调一部分到长江来?减轻淮河下游的压力?”毛泽东想的虽是治淮,但着眼点在于江淮之间的大水利。淠史杭工程指挥部要让渠道穿过将军岭,向皖东送水,也是着眼于江淮之间的大水利。毫无疑问,这一宏伟规划不仅得到省、地委的高度重视,也深受皖东、皖中人民的极大拥护。

在100多里长的滁河干渠工地上,上游由六安、寿县两个县重新拓宽、挖深总干渠,他们把原来只能通过200个流量的标准提高到300个流量,以保证大别山的水能顺利地送到皖东地区。下游由合肥、肥西、肥东、长丰一市三县负责施工,切开肥西的将军岭,穿过合肥的董铺水库,一直挖到肥东的八斗岭。寒来暑往,五县一市人民打破县界和地区界线,同心协力,团结治水,只有一个心愿:让滁河干渠早日通水。

1967年5月24日,将军岭的节制闸开闸放水,大别山的清流顺着淠河总干渠奔腾而下,汇入合肥的董铺水库,然后一路朝东,直奔江淮屋脊——肥东县境内的八斗岭。从淠河源头佛子岭、响洪甸两座水库到八斗岭,全长500多华里,皖中、皖东人民看到大别山的来水,欣喜若狂,一些老人情不自禁地说:共产党真是神了,比龙王还灵!

就在1966年的大旱之季,六安县人民在长堰劈开江淮分水岭,挖通了淠杭干渠,引淠河总干渠之水注入双河分干渠,长江和淮河两大流域的水第一次融汇在一起。

经过大旱之年的考验,淠史杭的效益已为世人所公认,希望得到淠史杭之利的地区在逐渐扩大。1966年大旱之后,舒城县和巢湖地区的庐江县积极要求开挖舒庐干渠,引杭埠河水灌溉农田。其时,“文化大革命”在全国已成狂飚之势,就在1967年1月上海“一月风暴”的狂潮中,安徽省水利厅派员赶到工地,传达了中央关于舒庐干渠工地不开展“大鸣、大放、大字报、大辩论”的通知,年底,中央又给舒庐干渠的建设者发来电报鼓励他们“要切实搞好舒庐于渠的建设工作”,从而确保了施工的顺利进行。两年后的1969年9月,舒庐干渠全线贯通,并放水灌溉,这条干渠全长160华里,上引龙河口水库之水,下灌舒城、庐江两县100多万亩农田。在“文革”的紧要关头,工地上只组织学习,不搞“四大”。用当时的说法就是“冒天下之大不韪”,但是,正由于集中力量施工,舒庐干渠才得以按时修好。现在看来,这一成果真是来之不易。

1971年5月20日,将军山渡槽建成。

1973年7月15日,打山渡槽竣工。

1975年,史河总干粱续建工程竣工。

1975年,淠河灌区的瓦东干渠全线通水。

至此,淠史杭灌区总体工程全部完成,这标志着淠史杭的“创业史”画上了一个圆满的句号。

从1958年到1975年,历时18年,皖西人民及其支援淠史杭工程建设的其它地区人民在党的领导下,历尽千般苦,排除万种难,终于建成了宏伟的淠史杭工程。

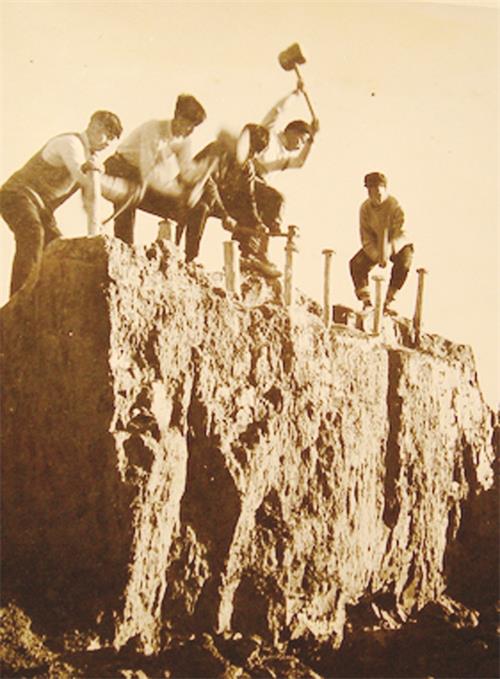

建设淠史杭的最大法宝就是发动群众、依靠群众。当年,物质和技术条件都很差,只有群众是最可信赖的力量,一有困难就发动群众,有群众在,什么艰难困苦都可以战胜。群众不仅是创造财富的英雄,而且本身就是社会主义建设取之不尽的巨大财富。当时.可以找出100条理由不建淠史杭,而建设淠史杭却只有一条理由:群众太需要淠史杭了。

淠史杭改写了皖西的水利史,也改善了江淮之间广大人民的生存环境。

有了淠史杭,灌区内再也没有闹过饥荒,人民安居乐业,社会百业兴旺,粮食的自给自足,推动了城乡贸易,引起了灌区人民生产方式和生活观念的变革。

1982年,国务院在批复水利电力部报告中指出:“淠史杭灌溉工程经过多次干旱考验,证明是经济效益好的工程”。

从1958年到1997年,40年间有16个旱年,平均每隔两年发生一次旱灾,大旱之年,方显出淠史杭的丰功伟绩。仅以六安地区为例:1958年,全区因旱减产,粮食总产量仅9.7亿公斤;1966年,早情比1958年重,因灌溉受益,粮食总产量却接近11亿公斤;1978年,遭遇特大干旱,由于淠史杭进一步发挥灌溉效益,粮食总产量仍然达到21.5亿公斤;1988年,早情仅次于1978年,但因灌溉因素增产的粮食却比1978年高6.25亿公斤。作为淠史杭工程的主要建设者,40年间,六安地区是灌区内最大的受益者,这一点,是毫无疑问的,也基本上体现了“谁投资谁受益”的原则。

50多年来.到淠史杭灌区参观考察的中外嘉宾络绎不绝,有党和国家领导人邓小平、李先念、李鹏、刘伯承、聂荣臻彭真、杨尚昆、郭沫若、宋平等,有联合国及其它国际组织的官员,还有各国友好人士,他们无不为淠史杭所发挥的巨大效益而赞叹、而折服。“水利是农业的命脉”,过去,这个“命脉”完全由老天操纵.有了淠史杭,灌区人民才真正操纵了水利的“命脉”。江淮丘陵地区的许多人把淠史杭的水看成是天上的“神水”,这跟“黄河之水天上来”一样,也是一种夸张,而事实上,淠史杭是皖西人民依靠双手开凿的一条“幸福河”。

“淠史杭水滚滚流,流来幸福流去愁,流来幸福满河面,流去苦难不回头”,这首民谣在灌区内广为流传,表达了灌区人民爱淠史杭、赞淠史杭的真情实感。

淠史杭开发我实地参与了测量和施工,我走遍灌区所有大小渠道涵闸、桥梁。所到之处,提起淠史杭,人们就会想到以杜维佑同志为核心的中共六安地委的坚强领导;想到工程指挥部指挥兼工程指挥部党委书记赵子厚;想到几位副指挥和工程指挥部党委成员:郑象生、高冀生、魏胜得、何运礼、程同谋、赵得、单鹏展、吴琳、李德先、李屏、武崇祥、邹立汉、徐永让、李同柱、刘纯;想到一大批建设淠史杭的中坚骨干:黄昌栋、后鹏程、马海兴、王福升、胡秀金、沈全根、吕夫高、程贤贵、翟贵林、吴恒义、陈之章、余五星、廖云五、裘维钧、王国干等;想到那些奋战在第一线上的百万民工以及那些为兴修淠史杭工程捐躯的建设者们。我在参与工程施工活动中,自始至终被淠史杭建设者们改造自然、造福人民的精神感动着,特别是民工在实践中创造出“倒拉器”、“劈土法”,不仅提高工效,而且大大加快施工进度。究竟该如何来评价他们的这种精神呢?在淠史杭的指挥中间,高冀生同志评价“淠史杭精神”,当时他是地委副秘书长、淠史杭工程党委成员,他最有权威。高老在撰写一篇有关“淠史杭精神”的文章中,他把“淠史杭精神”概括成这样几句话:“自力更生艰苦奋斗的创业精神;依靠群众克服困难的坚韧精神;顾全大局团结治水的协作精神;牺牲自我造福人民的奉献精神”。认真体会高老提炼的“淠史杭精神”,我们对淠史杭建设者们更加肃然起敬,“淠史杭精神”体现了中华民族的崇高美德,是留给后人的一笔宝贵的精神财富。

1978年8月,安徽省人大常委会主任王光宇同志为纪念淠史杭灌区开发30周年欣然题词:“人民丰碑”。是的,淠史杭是人民集体智慧的结晶,是中国共产党领导下人民在江淮大地上铸造的一座不朽的丰碑,这座丰碑将永远向人们昭示着一种精神,这就是“淠史杭精神”。

本版图片来源于网络,向原摄影作者致敬