改写命运的

那场考试

本报记者 黄雪彦

从农村来,到农村去

“6月7日、8日已过,紧张的高考结束啦,又到了几家欢喜几家愁时刻。现在,社会、家长真是太重视了,我们1977年参加高考那会儿,也很重视,不过还是不能和现在比啊……”一次偶然的机会,六安市政协秘书长、党组成员,机关党组书记卞显超在出差途中不禁谈起1977年高考。

农村户口初、高毕业之后又回到农村,对于这类群体当时叫回乡知青,卞显超就是这其中的一员。

那个年代,对于一个农村家庭来说,最大的希望莫过于孩子通过上学改变命运,走出农村,在城市立足,找份好工作。可是谁也没有想到,1974年12月,17岁的卞显超高中毕业后,又回到了农村。据卞显超介绍,他当时被安排在双门乡双门大队,由于受教育程度较高,很快就被生产队的社员们推举为生产队长,所以工作倒也相对轻松,主要负责调度安排社员的劳动时间和劳动内容。正是因为此,在后来得知高考恢复的消息后,他也有了相对充足的备考时间。

“那个时候是冬天,我们每天早上6点开始干活,干到8点吃早饭,早饭后一直干到11点多,接着就吃午饭,大概1点多钟继续干活,到下午5点半左右,一天的劳动就结束啦!”卞显超说,“回乡的日子,劳动时间安排得比较满,根本来不及多想,所以,在那个时候,我觉得这辈子可能就这样啦。”

那年高考,改变了命运

秋天来了,天气渐渐变冷了。下过几场淅淅沥沥的秋雨之后,看着变黄的树叶,品着夏日的残留,下放的生活充实又单调。直到9月份的一天,卞显超家中一位在教育部门工作的亲戚向他们透露了一个消息——国家马上要恢复高考。这一消息,打破了秋的沉寂。

卞显超告诉记者,他的父亲是解放前的初中生,一直都很重视对子女的教育,尽管家庭经济条件不好,但他兄弟姐妹5人都上了学。回忆起当初得知高考恢复的消息,他说,虽然半信半疑,但父亲还是叮嘱他好好备考。“起初,我是不相信的,都这么多年没有考试了,怎么可能呢?不过,父亲说宁可信其有,不可信其无,你还是先备考吧!”

10月份,公社、学校的通知陆续到来,高考恢复的消息正式确定。不过,即使已经确定了高考的消息,还是不敢真正脱产学习,只能偷偷备考。所以,真正留给他备考的时间也就11月份一个整月。“一方面因为家里人多,都是农民必须挣工分,才有饭吃,另一方面是害怕自己考不上,被亲戚朋友们笑话。”说到当时的纠结,卞显超仍旧记忆犹新。

对于考试,他确实没有任何把握,丢了课本,忘了知识,没有一点信心,在那个时候,家人的支持成了卞显超最大的动力。“有的去学校找书,有的找同学借,我父亲还建议我和同学一起回到学校,遇到不懂的问题向老师和同学请教。最后一个月到了备考的关键时刻,我父亲就说生产队的活你不要干了,工分我们来挣,当时,这对于我来说就是最大的鼓励和支持。”想起当年父亲对自己的支持,卞显超仍旧感恩不已。

卞显超说,除了父亲外,他还要感谢一个人,那就是高二时的物理老师王保世。“我理科好些,高二的时候我是物理科代表,跟王老师的关系比较近。临近考试,我感觉自己心里没有底,填报学校的时候,就报了一所中专院校,王老师得知这个情况后,主动找到我,跟我说,‘你要是觉得考不好,其他同学也不一定考得好,你的成绩不错,可以考上本科,你得相信自己’。”后来,在王老师的鼓励和指导下,卞显超才改报了一所本科院校。最终,1977年春节前,卞显超接到了录取通知书,他以263分的成绩,被当时的安徽农学院农学系录取,也就是今天的安徽农业大学前身。

圆梦时刻,低调庆祝

据卞显超介绍,他所在的生产队,考上本科的只有3个人,这个消息轰动了整个乡村,喜悦的气氛一下子弥漫开来。但是,他和家人却很低调。

由于临近春节,亲戚们盛情难却,卞显超就到比较亲的几家亲戚家吃了顿便饭,有的亲戚也给上几块钱,嘱咐他要珍惜这次机会,到学校后好好学习,早日学成,报效祖国。

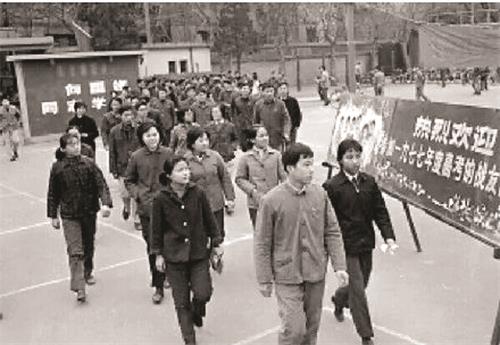

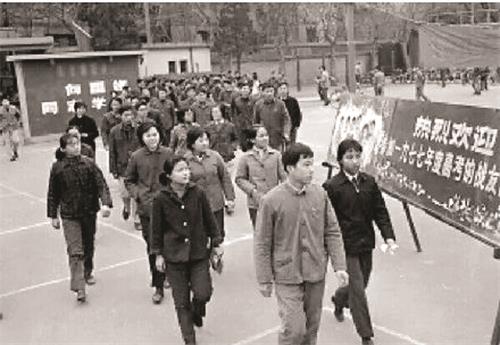

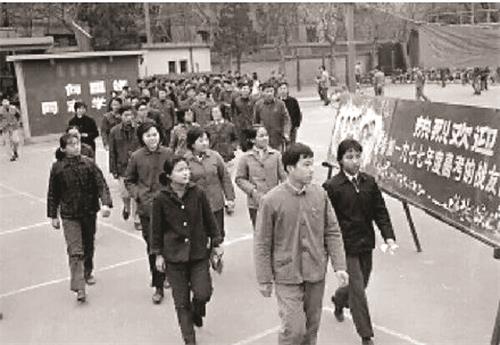

1978年3月,19岁的卞显超结束了几年的回乡生活,正式成为安徽农学院农学系的大学生。到了大学他才发现,一班30多名同学,最小的十几岁,最大的已经三十出头。如今,这些同学基本成为单位的顶梁柱。

“如果没有高考,我可能还在农村。毫无疑问,1977年,国家恢复高考,给我提供了一次转变身份的机会,也改变了当时很多人的命运。”谈到高考对自己的影响,卞显超感激地说。

等待十年,机会还是来了

本报记者 单姗

大学梦渐行渐远

“40年前的1977年高考,是在冬天,那年我29岁,已经结婚,有了孩子。在那年参加高考的学生中,算年龄比较大的了。那是我生命中的转折点,那一次高考,让原本放弃大学梦的我又圆梦了。”

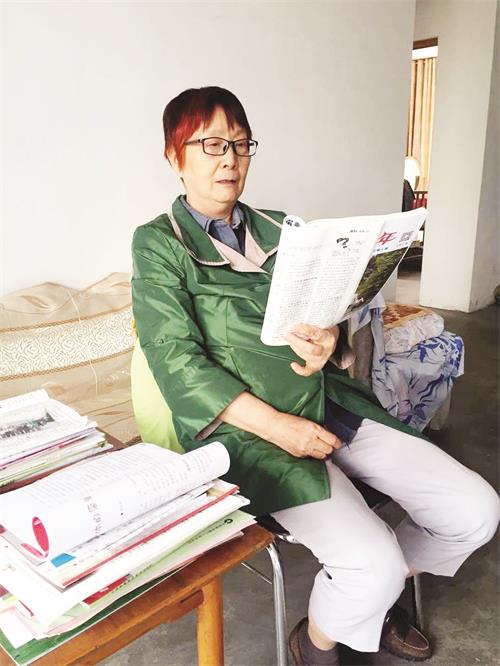

听说要采访恢复高考40周年的话题,40年前的记忆和场景又浮现在六安二中退休教师刘辅琦的眼前。

1970年,22岁的四川妹子刘辅琦只身从重庆大巴山来到六安木厂,成为一名下放知青。1966年高中毕业的她,在老家重庆大巴山区生活了4年。“重庆大巴山是山区,种植条件差,在那里做农活很辛苦,六安属于平原地区,家在六安的堂姐心疼我,费很多周折把我关系转到木厂公社”。刘辅琦老师告诉记者,虽然她生在重庆,长在重庆,但她父母都是六安人。她的祖籍是六安,也在六安工作生活几十年。

1970年开始,刘辅琦就下放到木厂公社,每天干农活,挣工分。那时农场里有一所学校,因为缺老师,高中毕业的刘辅琦是乡里人眼中的高材生,自然就担负起农村学校教师的担子。农闲时,到学校教书,农忙时,就做农活。“那时,高中生少啊,能高中毕业就是不得了的事了,小学初中都要教,语文、数学、音乐,还有农业常识课、生理卫生课,有的我自己都不太懂,只能边学边教。”回忆起从前,刘辅琦老师笑了起来。

下放的日子充实,除了教书,也让在城里长大的刘辅琦学会了很多,栽秧、割稻、砍柴、烧饭……下放的日子也很枯燥,枯燥到让原本初中高中都是年级第一的刘辅琦心中的大学梦渐渐远去。

当梦想照亮现实

直到1977年,身边有人开始说起恢复高考的事情,得闲到六安的堂姐家时,也听家人提起这事。也许是“近乡情更怯”,已在心中放弃大学梦的刘辅琦总是不敢相信,“都十多年没再考,现在怎么可能再考?!”消息越传越广,“最后木厂公社正式做了通知,这时我才相信消息是真实的。但心里只高兴了一会,十年没学习,连书都没从重庆带过来的现实就让我沮丧起来”。说起当年的心情,刘辅琦仍印象深刻。

也许是没有想过可以参加高考,从1970年离开重庆来到六安,刘辅琦只带了简单的生活用品,一本书都没有带过来。当得知恢复高考的消息后,刘辅琦专门给重庆的母亲写了家信,让母亲寄书过来,但却被告知书已被其他同学借走。“说实话,我那时觉得自己肯定考不上,都十来年没学习过了,还要干农活,教书,又成了家有了孩子,考上的希望太渺茫。我当时是农村民办教师身份,后来决定参加高考,也是为将来能转正式身份做准备。”

改变命运的机会已经降临。抱着这样的想法和打算,1977年12月,刘辅琦走进了当时设在六安四中的考场,迎来命运的转折。

“我们考了政治、语文、数学,地理和历史各50分,那是冬季,也是唯一一次冬天的考试。因为高中毕业很多年,我们那时要比应届学生高出40分才能录取。我心里没有考上的希望,所以也不紧张,没想到无心插柳柳成荫,竟然考了270分,对我们这样的历届生来说,260分以上就算考上了。那天回家,接到寄来的录取通知书,我都不敢拆开,总觉得是寄错了。”说到这,刘辅琦显得很兴奋,40年前的场景仿若昨日,“记得当年有道题目是澳大利亚的首都是哪,很多同学没答上来,我答出来了。”

迎来人生的春天

1978年春天,刘辅琦人生的春天也来了。凭着270分的高分,刘辅琦考入当时的安徽师范大学六安教学点(现在的皖西学院)中文系,开始4年的大学生活。

刘辅琦回忆说,当时中文招了2个班,共104名学生,班里最小的十六、七岁,最大的三十多岁,很多都结婚生子了。那时,由于等待高考等得太久,大学生们格外勤奋刻苦,“很少玩,除了上课,就是到图书馆借书、上自习,晚上回宿舍还要学习。”

1977年高考是新中国成立以后高考竞争最激烈的一年。据统计,1977年全国有570万人参加高考,最后仅有27.8万人被录取,录取比例不足二十分之一。据刘辅琦老师回忆,当年,安徽省有40万考生参加考试,最后录取只有2万余人。

今年已恢复高考40年,说到这,刘辅琦无限感慨:“现在回想,当年国家真是不拘一格降人才,如果没有那年的高考,我的大学梦想不会实现,我的命运也不会改变。当然,还要感谢我的父母,虽然我家除了我一个女孩,还有三个弟弟,经济条件很差,但我的父母一直克服生活困难,鼓励我读书学习,我才能走出大山。”

三代人的高考记忆

高中梅

又是一年高考时。对于参加过高考的人来说,每个人都有一段属于自己的经历和记忆。我家三代人的高考,见证了大时代下个人、社会乃至国家的沧桑变迁。

父亲是受影响最大的一代。原本可能一辈子务农的他,在1977年的一天,偶然在广播里听到恢复高考的消息,接下来的几个月里,他便抱着“随大流”的心态,跟着朋友捡起了荒废多年的功课。父亲常说,那时候根本没有复习资料,教材都是互相借着看。白天干活回来,晚上点灯十几个人都趴在油灯下复习。

父亲高考时已经成了家,也有了我。为了减轻家庭的经济负担,父亲报考了当地的师范大学,毕业后在家乡的中学教书。父亲说,1977年高考是唯一的一次冬季高考,当时他穿着母亲专门买来的棉大衣走进考场。父亲开玩笑说,当时家里有个大学生,啥都不用愁了。在父亲看来,高考成了他人生最重要的转折点。

我是在1991年参加高考的。当时无论是父母还是亲戚,都认定只有参加高考,考上大学才能改变命运。因此,当时我也认为高考不仅决定自己的命运,甚至决定整个家族的兴衰。

我高考那年天气特别炎热。那时父母都要上班,很忙,没有时间去送考,我就带了瓶水,一个人骑着自行车去考场,准考证也都是自己携带、保管,考试间隙自己在考点的小花园和教室的走廊上休息、看书备考。教室里没有电风扇,大家就在酷暑中进行了3天的考试。

去年6月,儿子参加了高考,天气风和日丽,不冷不热。考场门口有特警保护安全,有警察协调进出,有交警疏导交通。儿子的班主任每场考试都提前50分钟,到校门口给他们发准考证。每天考试前,老师都会微笑祝福每个同学,他们每天都穿着红T恤,祈望学生门门功课红红火火。

儿子高考时,我请了两天假全程陪伴,照顾他的吃住;妻子更是每场考试都到门口看儿子,给儿子鼓励。儿子这一代,在全社会的关爱中走进考场。考完后,儿子又在我们的期盼中走出考场,考场外已自然形成了一个通道。妻子说那是星光大道,每个出来的同学都是父母和老师心中璀璨的星星。

对于高考,人们总是心情复杂。高考的结果,无论鱼跃龙门或名落孙山,我们都应记住,它也只是人生路上的一次考试。

一个人的考场

本报记者 单姗 文/图

6月7日上午11时30分,随着一声清脆的铃声,高考首日首场语文考试落下帷幕,各考场的考生们有序交上考卷,监考老师们认真整理试卷。

此时,在金安区文史类考点六安技师学院的一个“特殊考场”内,却非常安静。该考场只有一名女生,仍在一笔一划地埋头答题,两名监考教师在考场内认真、耐心等待。

这名“特殊”的考生叫方舟,来自六安中学,由于早年生病留下肢体残疾的后遗症。这个特殊的考场是专为像方舟这样的残疾考生准备的单人考场。据六安技师学院教务处处长姚运林介绍,按照相关要求,针对这样的残疾考生,经过个人申请,省考试院审批后,给予提供三种合理便利:可以携带拐杖,优先进入考点、考场,延长考试时间(延长当场考试时间的30%)。在语文考试中,方舟可以比普通考生延长45分钟。

另外,考虑到考生行动不便,六安技师学院考点专门做了特殊考务安排,包括,为方便方舟母亲接送开辟了特别通道,准备午休室,安排医疗保障组重点关注考生的身体情况等。

中午十二点,临近方舟十二点十五分的交卷时间,方舟的妈妈陈琛将摩托车驶入考场楼下。她告诉记者,18岁的方舟肢体行动不方便,写字也比其他孩子慢,但从孩子上学以来,无论是小学、初中还是高中,都得到了老师和同学们的关心和帮助。“在学校期间,孩子去卫生间、换教室上大课、下楼梯等都是班里的同学和老师搀扶,现在高考,国家的政策这么好,对残疾考生这么关注,考点安排得又非常妥当,让我和孩子很安心。”为了方便照顾方舟,陈琛在六安中学附近租了一间平房,照顾方舟的生活起居。

身体上的残疾给方舟行动上带来不便,但也让方舟从小就感受到很多来自身边和社会的关心和善意。“孩子生病后,我格外感受到社会方方面面给予的关爱和帮助,我常和孩子说,还是好人多,方舟心里也有个梦想,就是希望今后能成为教师,像她的老师关心她一样,去关心他人,虽然这个梦想可能会有点遥远。”

中午12:15分,方舟准时交上考卷。这时,六安技师学院的三名学生志愿者来到方舟身旁,和她母亲一起搀扶帮助方舟走出考场。方舟和妈妈一边向六安技师学院的志愿者和老师道谢,一边走出考场外……