少年刘铭传

道光十六年(1836年)丙申生于安徽合肥西乡大潜山下之蟠龙墩,祖上世代以农为业,在兄弟中最小,排行老六。刘铭传幼年曾染天花,脸上留有“陷斑”,同乡人叫他“六麻子”或“幺麻子”。他的父母是老实巴交的庄稼人,父亲刘惠人称“刘老好”。有一次,有个偷伐刘家树木的贼被捉住,刘惠为了息事宁人,一边设宴款待捉贼者,一边偷偷放走了伐木贼。刘铭传的性格里却似乎没有多少父母的基因。据说他二目如电,说话嗓门很大,同年龄的伙伴都怕他。后来上了私塾,他也没有像父母期望的那样好好读书,而是喜欢本身身为一方“主帅”,带领一群小伙伴玩开仗的游戏。他不屑以农耕为业,更不想通过科举荣身,对“四书”、“五经”没有兴趣,而喜欢研读兵书、战阵、五行杂书,传说他曾经登大潜山仰天叹曰:“大丈夫当生有爵,死有谥,安能龌龊科举间?”

刘铭传11岁那年,父亲去世,不久两个哥哥也相继去世。这样,老母亲更难以约束刘铭传,他偷偷参加了贩卖私盐的团伙,后来索性干起打家劫舍的勾当。有一次,本地一个地霸大声呵斥刘家人供给不及时,然后扬长而去。刘铭传听说后非常生气,对他的几位兄长说:“大丈夫当自立,安能耐此辱哉?”说罢就徒手追赶地霸,追上后拦在马前,要求与他决战。地霸听后狂笑道:“你这小孩子敢跟我过不去?我给你一把刀,你有本事把我杀死,你就是好汉!”刘铭传听后大喜,从地霸手里接过刀,猝不及防地将他杀死,然后骑上地霸的马,按住马头,大声叫道:“这个地霸侮辱乡亲,我杀了他,愿意听从我的,我们一起守卫乡里。”围观的几百名穷苦青年当即暗示愿意听他的号令。而刘母周氏据说“吓破了胆”,惊吓而亡。后来刘铭传显贵时,每逢母亲生日和忌日都“涕泣悲怨不已”。1872年2月,刘铭传顶着一等男爵的头衔衣锦还乡,回到老家养病。谁知不久,驻扎在陕西的“铭军”突然哗变,几天内溃散殆尽。清廷拟予将刘铭传革职查办处分。刘铭传四下活动,求得开复,却从此被解除兵柄,闲居了13年。

刘铭传虽然远离清朝军事政治权力中心,但对祖国边疆危机的日益加深甚感不安。他买了许多西方书籍和报刊的中译本仔细阅读,还经常往来于上海、南京间,结交洋务派人士和改良主义知识分子陈宝琛、徐润、薛福成等人,思虑中国富强之道。他拍案惊呼:“中国不变法、罢科举,火六部例案,速开西校,译西书以厉人才,不出十年,事不可为矣”。(《刘壮肃公奏议》卷首)这种直率深邃的见解在当时是不多的。

1880年,清廷以沙俄攻克伊犁,并对中国进行武力威胁,便召刘铭传入京征询对策,并准备须要时派他统兵作战。刘铭传借这个机会,呈上思虑已久的《筹造铁路自强折》。他认为:铁路不仅利于漕务、赈务、商务诸业,而且可以迅速提高清军的机动能力,使18省合为一气,一兵可抵十数兵之用。可惜这一建议未被清廷采纳,刘铭传不得施展理想,依旧返归故里“疗疾”。

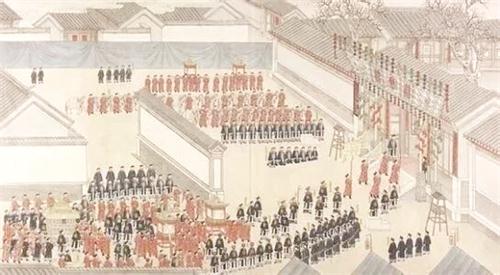

心平气和的刘铭传

清廷派驻台湾的总督刘铭传,是建设台湾的大功臣,台湾的第一条铁路便是他督促修的。

刘铭传的被任用,有一则发人深省的小故事:当李鸿章将刘铭传推荐给曾国藩时,还一起推荐了另外两个书生。曾国藩为了测验他们三人中,谁的品格最好,便故意约他们在某个时间到曾府去面谈。可是到了约定的时刻,曾国藩却故意不出面,让他们在客厅中等候,暗中却仔细观察他们的态度。只见其他两位都显得很不耐烦似的,不停地抱怨;只有刘铭传一个人安安静静、心平气和地欣赏墙上的字画。后来曾国藩考问他们客厅中的字画,只有刘铭传一人答得出来。

结果刘铭传被推荐为台湾总督。

摘辑于网络