翁向东 翁飞

翁同龢绘像

翁同龢绘像

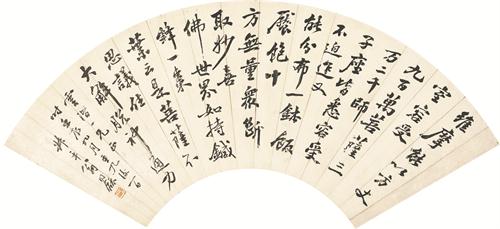

翁同龢 光绪乙酉(1885年)作

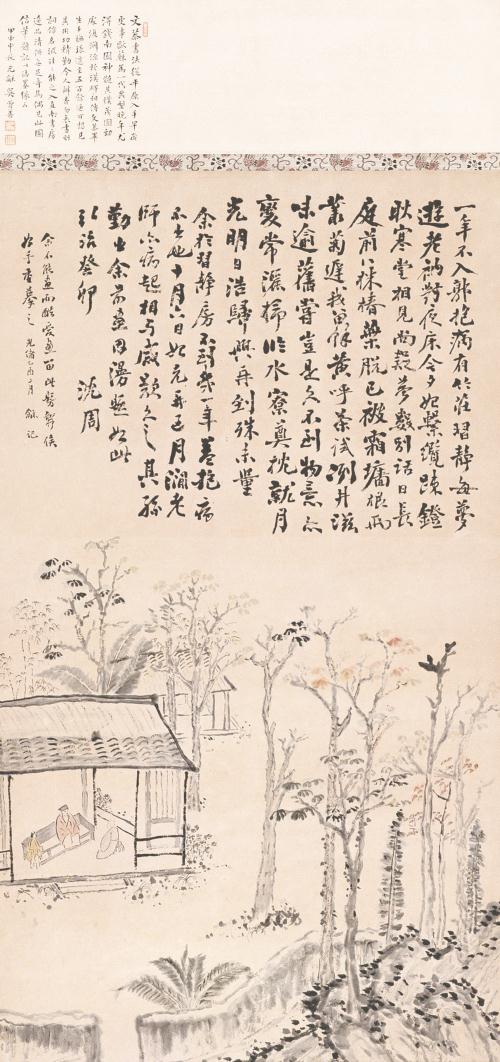

仿沈周山水长题 立

两代帝师翁同龢

位于六安市裕安区分路口镇重新修建的翁氏宗祠

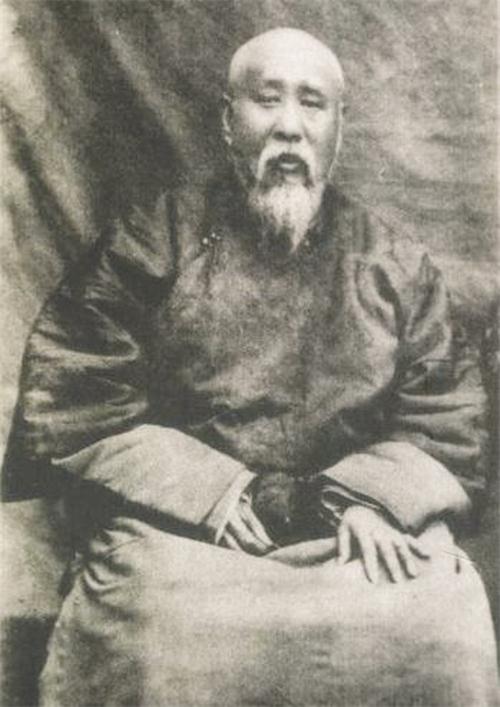

翁同龢(1830-1904),字叔平、瓶生,号声甫、松禅,晚号瓶庵居士。大学士翁心存之子,清道光十年四月二十七日(1830年5月19日)出生在北京城内石驸马街罗圈胡同一个官僚家庭。原籍常熟城(翁家巷),祖籍六安武陟山(翁家巷)。咸丰六年(1856)殿试一甲进士。历任户部侍郎、都察院左都御史,刑部、工部、户部尚书、军机大臣兼总理各国事务衙门大臣、协办大学士等职,是当时著名的清流领袖。先后为同治、光绪帝师,“得遇事进言”,光绪“每事必问同龢,眷倚尤重”。戊戌变法起,为保守派攻讦,罢官归里,卒后追谥文恭。

在朝四十余年,清廉一生,他力主变法维新,被康有为誉为“中国维新第一导师”,在中法和甲午战争中为主战派。他力主平反杨乃武与小白菜的冤案,其传承家风美德,惠及子孙。

传承家风美德

从翁同龢祖父起,就养成了翁氏良好的家风美德。翁同龢祖父翁咸封,自幼家贫,节衣缩食,刻苦读书,钻研经训,后得乾隆举人,官至海州(今连云港市)学正,是一个笃行好学、清廉正直的官吏。在任五年,创办书院,篡辑州志。曾五次奉檄赈灾;几度乘舟破浪,出入灾区,抢救灾民,前后救活灾民数十万人。他死后,江苏巡抚林则徐会同两江总督淘澍曾三次入奏,请入祀名宦祠,诏如所请,翁同龢虽未见过祖父,但对他的操守风仪深怀敬仰。

翁同龢父亲翁心存,曾任礼、户、工部尚书,翰林院掌院学士,官至体仁阁大学士,充上书房总师傅,授读恭亲王、惇郡王、惠郡王、钟郡王。晚年奉命在弘德殿行走,任同治帝的授读师傅,死后谥“文端”,是道、咸两朝的重臣。翁同龢的母亲许氏,出生在一个官宦家庭,自幼通读诗易、五经大义,尤好观史。出嫁前为家庭教师,结婚后,全部家务和子女教育由她一人承担。当时家中五个子女仅有薄田数亩,收入不足全家开销,许氏除了靠刺绣、制絮帽换钱籴米外,还常常利用晚间为当地藏书家张月霄的“爰日精庐”抄书影写,借以维持一家生活。

翁心存故居书斋房还留下“知止斋”三个大字。翁心存有“二梳故里”诗:“禄厚贵知足,位高贵知止”,揭示了“知止斋”的寓意。“知足始能无贪念,克己方可真廉洁”。翁家秉持中国传统文化,“知止斋”另有深意,斋名取《礼记·大学》:“大学之道,在明德,在亲民,在止于至善”。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。翁心存及其家族人员用儒家思想齐家,为人子止于孝,为人弟止于悌,为人夫止于义,为人父止于慈。正是这样的修养,才使翁家家族“忠孝节勤”的家风、作风能落到实处,代代相传。

翁心存还在家训中写道:“居乡则为端人正士,出仕则为良吏忠臣”。

翁同龢祖父、父亲留下的家风美德,严格的家教家训,对他成长和仕途、为官产生了积极的影响。

陕西学正

按照清代科举考试规定,每逢子、午、卯、酉年,在各省省城(包括京师)举行一次考试。凡本省生员与监生、荫生、宦生、共生,经科考录取,录遗考试合格者,均可应乡试。考期在旧历八月,试分三场,考中者称举人,第一名称解元,乡试正副考官由皇帝任命。1858年是乡试之年,翁同龢被任命为副考官,奉命典试陕西,正考官为翰林编修潘祖荫。1858年9月30日考试结束。10月底他接到圣旨,被任命为陕西学正。1862年又被任命为乡试正考官,典试山西。此后他屡栖文衡,多次充任乡会试的正副考官,门生故旧遍布朝野。

两朝帝师

1865年12月1日(同治三年四月十四日),谕旨翁同龢为同治皇帝师傅,直至同治去世。

1875年12月28日懿旨翁同龢为光绪帝的师傅。

在为两帝授课中,他注重立德树贤,如在给同治帝授《帝鉴图说》中进讲唐宪宗拒收贡品一节,同治帝听后大为感慨地说:“贡品皆取之于民,吾亲政后,当效法宪宗,不受贡物。”翁同龢听后连连夸奖皇帝讲得好,并说:“此乃天下臣民之福也。”

1876年3月16日,在给光绪皇帝授课时,翁同龢先写好“天下太平”、“光明正大”八个大字,然后握着光绪帝的小手用毛笔在红纸上重写一遍。又一次翁同龢在给光绪帝进讲《新疆故实》,当时的大臣中发生的“海防”与“塞防”之争,“和”与“战”之争,谈了个人的看法后,光绪帝听了说:“祖宗留下来的土地怎么可以随便丢掉送人呢?不能言和。”

1883年7月西太后面谕翁同龢:以后书房交由你来主持,从1876年至1897年2月书房撤销前,他负责书房事务长达二十多年。

人臣高贵,无如帝师,而能造就一位贤君圣主,更是千古不磨的大业。这是翁同龢一生的荣耀。

刑部尚书

刑部是清朝最高的司法机构,直属皇帝统辖。翁同龢在中状元前,曾两次朝考第一,又两与廷试均名列第一,遂七品小京官,分任刑部后补主事,在刑部当差七年,虽然官微,只办文案,但使他懂得不少法律知识,对刑部内部并不陌生。

1875年同治去世至1876年任光绪帝师傅期间,翁同龢曾一度代理刑部右侍郎。一上任他花了十多天时间,调阅了秋审处的“秋审不符册十二本”堂议秋审不符册十九本。他在复审这些案犯材料时,发现不少错案。最突出的为当时轰动全国的,百余年来家喻户晓的杨乃武与小白菜冤案的平反昭雪。杨乃武与小白菜是晚清四大冤案之首。翁同龢细阅全部案卷,发现供词与诉状的疑点和漏洞甚多,他询阅了杨乃武姐姐的呈词和浙江绅士联名控诉,走访了浙江籍的京宦,听取了刑部经办人员的各种意见,经过认真研究,讯问犯人,调查取证,坚持按律定罪原则,力主平反,直至西太后下令“开棺验尸”,最终查清小白菜亲夫葛品连为病死而非中毒死亡。至此,杨乃武与小白菜案久拖三年,经省、府、县三级七审七绝(小白菜凌迟处死,杨乃武斩首示众)的冤案得以平反。此案可谓晚清中狱讼、法制体系自我完善的典型。而翁同龢忠于职守,为民平冤的职业精神,值得后世借鉴和发扬。

1879年2月,翁同龢又奉命到刑部任尚书。上任后,他整治吏治,坚决纠偏改错,在承审的福建一个盗案中,主审受贿将从犯当做主犯拟斩首,查明后,他立即革斩纠参。最突出的是安徽怀远县“聚众抗粮杀官”一案,他认真查阅了全部案卷,力主对主犯以不杀的观点,最终得到西太后和多数王公大臣的赞赏,将主犯改为斩监侯。

翁同龢从刑部当差办文案起,到代理右侍郎,直至刑部尚书,三进刑部,革故鼎新,提高狱吏看管责任心,杜绝滥用刑,改善犯人生活,防止犯人逃脱;以重证据,重调查研究,严禁逼供信,坚持无罪推定,按律定罪的原则,纠错平反冤假错案。他这种忠于法律,恪守职业道德,公正严明司法和做人做官的高尚品德,永远让后人称赞。

两任军机大臣

1882年12月14日,廷命翁同龢为军机大臣。一上任他就参与了两项重大政治活动,一是审理云南报销案。他以引用西汉法官张释之为汉文帝执法把关的两个故事来说明“法不阿贵”,“贵贱同法”的执法道理来说服持有不同政见者。最终于1883年10月西太后降旨,就案中人犯分别给了不同程度的处分,长达三年的云南报销案有此了结。二是参与了当时清政府对法国侵略越南一事的交涉。1883年8月,法海军舰向驻守在河内附近的黑旗军发起猛烈进攻,并在中国东南沿海进行频繁的军事挑衅活动,边境形势日益紧张。西太后召见军机大臣们询问对策,翁同龢说:现在法国刚通过增加新的军事拨款,增派部队来华,中法交战是意料中的事。我国海岸线由南至北,不下数千里,敌人处处可以登陆上岸,应饬令沿海各省督抚、将军强固疆防,克修战备,做好开战准备。西太后接受了翁同龢的意见。

1894年7月日本出兵朝鲜,7月翁同龢再参军机,在首席军机大臣、礼亲王世铎主持,召开的军机大臣和总理衙门大臣会议上,翁同龢指出:日本如此猖狂藐视中国,若不予以痛击,今后患无穷。会议第二天光绪皇帝采纳了翁同龢等人的意见,增派援军入朝表明主战立场。9月平壤失守,光绪皇帝下令成立巡防处,督办军务处。任命翁同龢、李鸿藻为军机大臣和督办军务会办大臣。从此,翁同龢位列枢桓、权参机要,地位增高。抗战积极性更高,主战活动更加活跃。1895年2月日本悍然向台湾、澎湖列岛发起进攻。在当时军机会上,有人主张舍南救北,翁同龢说:不可,辽东要保,台湾也要保,弃守台湾,南疆危急,此后将无太平之日,要求增兵台湾。1885年4月3日李鸿章将马关和约内容电达朝廷。翁同龢看到后,当场“头晕目眩”、“声泪俱下”。两任军机大臣,受命于危难之中,他爱国主战,力持维护国家主权和领土完整,坚持维护国家核心利益。这种高尚的爱国主义精神值得发扬光大。

总理衙门大臣

甲午战后,由于对外交涉频繁和筹措对日赔款很费周折,1895年8月,翁同龢又被任命为总理各国事务衙门大臣。一上任,就参加了对英、法、德、俄等国的交涉。在交涉中为挽回国权作了必要的努力。8月翁同龢奉旨直接参加对英交涉。对于英无理要求,他当着英国公使面,揭露了数十年来帝国主义各国利用传教侵略中国的罪行。对于四川总督的处分,英要清政府革职,永不叙用。翁同龢严厉地说:“权自我操,不容英国干预。”为了避免帝国主义各国瓜分中国之祸,1898年3月28日,翁同龢条陈主张将全国向世界开放;先许各国屯船住所,然后定一大和会之约,务使各国不占中国之地,不侵中国之权,并保东方大局,庶几开心见诚。此外,他还参与了清政府有关“新政”。当年4月28日,翁同龢电告盛宣怀,银行可速即开办,并表示竭力支持到底,并表示户部拨存部款一百万两存入通商银行,存放六年为限。5月27日,中国第一家资本主义银行——中国通商银行在上海成立。任中他坚决维护国家主权尊严,反对外来干涉内政,表现了中国人的骨气,值得后人称赞。

户部尚书

1886年1月3日,翁同龢奉命由工部尚书调到户部尚书至1897年。户部是六部中责任最大的一个部,是国家财政的中枢,银粮出没之所,经理一切大小开支。在任十多年,他恪尽职守,勤、慎、清、诚。积极完成谕旨交办的“制钱”、筹备光绪帝大婚,“郑工筹款”,黄河缺口修筑,赈灾等筹措资金的任务。尤其是兑付《马关条约》赔偿日本两亿两资金中,努力与国外有关国家协借资金、清偿债务。他这种为国分忧,为民解愁,勤俭办事,清白做人的精神是后人值得学习的。

支持戊戌变法

翁同龢一方面鼓励循导光绪帝倾向变法,另一方面又利用自己的地位和权力积极维新变法活动。在他的支持下,康有为、梁启超等于1895年8月在北京发起成立了维新变法时期的第一个学会组织——强学会。在翁同龢主导影响下,曾拜把兄弟、权贵显要的孙家鼐等也都纷纷列名与会。经翁同龢批准,户部每年拨给强学会一笔款子,作为该会活动经费。因遭到顽固派的反对,一度西太后下令光绪帝下诏封闭,后应维新派要求,翁同龢又建议改名为官书局,得到光绪皇帝同意,继续作为宣传维新变法机构。1898年5月29日,康有为向光绪帝第三次建书,献上富国、养民、教士、练兵四大救国方策,作为六品官的主事不能面见皇帝,每次上书都是经过翁同龢传递给光绪帝,在变法开始前,翁同龢实际上已成为光绪帝与维新派之间联系的桥梁。据翁同龢得意门生张骞在日记中记载,在光绪帝正式宣布变法前一天晚上,他在翁宅亲见“翁尚书所拟变法谕旨”。由此可见,翁同龢一直是参与维新变法的领导工作。1904年康有为在国外得知翁同龢不幸病逝的消息后,非常难过,并作哀辞十四章,词中对翁同龢在戊戌变法运动中的历史功绩给予高度评价。称颂翁同龢“为中国维新第一导师”。

1918年春,康有为还特地偕陈散原(立三)、王病山等人从上海专程前往常熟虞山祭扫翁同龢墓,并将墓碑改换成金字碑文,以示对翁同龢的无限敬仰。

翁同龢作为封建王朝的帝师、重臣,深知国家兴亡与自身的利益关系。甲午战败后,清朝元气大伤,要振兴,唯一出路在变革维新。因此,他忠君爱国,力持光绪帝变革维新,积极举荐康有为、梁启超等维新人才,亲自草拟《明定国是诏》。被誉为“为中国维新第一导师”。

开缺回籍后的生活

1898年6月11日,光绪帝正式颁诏,宣布国是,实行变法。诏书是翁同龢花了几个晚上前后数易其稿而成。6月12日,西太后遂任命荣禄以兵部尚书兼管户部,削去翁同龢户部尚书的权力。6月15日,这天刚好是翁同龢的生日,西太后以光绪帝的名义下令撤去翁同龢协办大学士、户部尚书职务,“开缺回籍”。1898年7月6日翁同龢回到了故乡常熟。却无房可居,无地可耕,于是只得租赁城中塔前街张姓的半开三间,从城中当铺租借了一套日用什物,暂时居住下来。9月29日他又听到光绪帝被囚,“六君子”被杀,新政被推翻的消息,“心悸头眩,几至投地”。

西太后对于翁同龢的痛恨,并不亚于对康、梁。因此,尽管翁被逐回乡,但在清洗维新派的活动中,仍不放过翁同龢。12月4日,西太后遂下了一道谕旨,内容中提到“翁同龢授读以来,辅导无方,往往巧藉事端,刺探朕意。至甲午年中东之役,信口侈陈,任意怂恿。办理诸务,种种乖谬,以致不可收拾。今春力陈变法,滥保非人,罪无可逭。事后追维,深堪痛恨!前令其开缺回籍,实不足以蔽辜,翁同龢著革职,永不叙用,交地方官严加管束。”由此可见,翁同龢在近半年时间两次受处。后来,他移居鹑鸽峰下,“瓶隐庐”过着如囚拘生活。1904年6月,西太后迫于社会压力,于是月21日宣布解除党禁,凡戊戌案革职人员皆开复原官,监禁交地方官管束者概行释放,着该部该省查奏。

虽然翁同龢的生命已近终点,但这个消息对他仍是一个极大安慰,欣喜之余,他还抱着病体,硬撑着泛舟游了苏州、杭州和萧山。6月28日早晨,他在院内伏地面北叩首拜谢谕旨时,一跪昏倒在地,从此卧床不起,直至逝世,享年74岁。后由宣统帝补赐了“文恭”谥号。