汪德国

剪纸艺术是最古老的汉族民间艺术之一,作为一种镂空艺术,其在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。剪纸用剪刀将纸剪成各种各样的图案,如窗花、门笺、墙花、顶棚花、灯花等。每逢过节或新婚喜庆,人们便将美丽鲜艳的剪纸贴在家中窗户、墙壁、门和灯笼上,节日的气氛也因此被烘托得更加热烈。

在农村,剪纸通常是由妇女、姑娘们来做。在中国南北方的剪纸艺术,通过一把剪刀,一张纸,都可以表达出生活中的各种喜怒哀乐。大文学家郭沫若先生曾这样称赞我国的民间剪纸艺术:“曾见北国之窗花,其味天真而浑厚,今南方这剪纸,玲珑剔透得未有;一剪之巧夺神功,美在民间永不朽”。可见,艺术剪纸在我国社会文化中所具有的影响力。

金安区翁墩乡是远近有名的文化之乡、剪纸之乡。早在解放前,翁墩乡就有许多剪纸艺人,他们都是农忙时辛勤劳作,农闲时进行剪纸艺术创作。特别是娶新媳妇、生孩子、过新年,家家贴双喜,户户贴窗花,那些剪纸艺人就忙得不亦乐乎。解放后,中央提出全国以经济建设为中心,进行改革开放,翁墩乡党委政府根据自身的乡情,独辟蹊径,决定以大力发展群众文化为突破口,带动全乡经济发展。先后成立了农民书画协会、农民体育协会、农民音乐协会、农民剪纸、农民画协会。其中农民剪纸开展得最为活跃。

在政府的正确引导和扶持下,经过几年的不懈努力,剪纸艺术已达到一定的水平。早在上世纪九十年代初,在党委政府的精心组织下,翁墩乡的广大剪纸艺人多次参加六安地区以及安徽省的大型民间艺术展览、展出活动,影响颇大,涌现出像孙兰勤、徐圣年、邓仲英、汪明业、方昌才等剪纸艺术高手,其中孙兰勤还被全国妇联评为“中华巧女”。在他们的影响和带动下,许多农民都自愿加入到乡各种文化协会,主动参加乡举办的农民夜校和农民科技培训班,争当致富带头人。翁墩乡发展群众文化带动全乡经济增长的一些先进做法,得到了各级领导的肯定,1994年光荣出席了在河南许昌召开的全国村落文化研讨会。时任中宣部副部长高占群同志对翁墩乡的先进做法给予了高度评价,并为该乡提词:“文化兴乡一枝花”。同年翁墩乡被安徽省文化厅定为“省杜鹃花试点镇”和“文化先进乡”。在众多农民剪纸好手里,52岁的徐圣年是最杰出的代表之一。

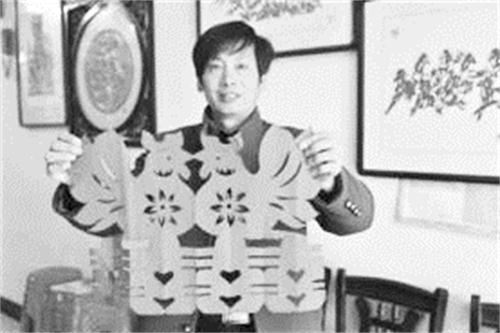

文化站站长文继领向我们讲述了这个乡的剪纸艺术发展情况,也介绍了全乡剪纸艺术家的情况,重点介绍了省级非物质文化遗产传承人徐圣年的人生经历。徐圣年老师是该乡乡政府所在地莲花街道人。1980年,徐老师在乡食品站工作。1984年秋,徐老师从单位脱离出来从事农用车运输。30多年来,徐圣年白天生活在现实世界里,跑运输养家糊口;而当夜晚来临,徐老师就在另一个完全属于他自己的精神空间里遨游。纸张在与剪刀的亲密接触中,碰撞出智慧的火花,徐老师就创作出一幅幅生动形象的艺术作品,描绘出一幅又一幅歌颂美好生活的艺术画卷。他的作品不仅在国内多次获奖,还通过不同的途径,走向美国、德国、日本、韩国、荷兰等海外艺术殿堂,成为藏家热捧的佳品。

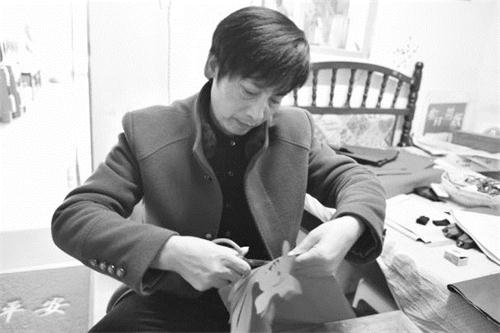

一看就知道徐圣年是一位对剪纸已经到了痴迷程度的艺术家,所谓的拳不离手曲不离口,在这里得到了很好的诠释。老徐剪纸用的红纸和剪子就装在徐师傅的工具包里,随身带着的。徐师傅的那把剪刀与通常所见的剪刀并无多大区别,可是它在徐师傅手里却变得异常神奇。狂草书法讲究的是飞白勾连,笔走龙蛇,一气呵成。而神奇的剪刀,在圣年老师手里却显得文静得多。只见这把艺剪,随着徐圣年专注的目光在那片“红色大地”上游走行历,时而快,时而慢,上下翻飞,左右腾挪,用静若处子动若脱兔来形容一点也不过分。看着圣年那副已不再年轻的面容,又看着圣年那对专注的眼睛,再看看圣年手中的那把剪子,我就在想,有了四十年剪龄的徐圣年,不知用掉了多少把这样的剪刀,而这些剪刀又在那片片“红土地”上,不知走过了多少曲折坎坷路程呢?

当我们在观赏艺术馆其他剪纸和书画作品的时候,也就是一二十分钟吧,四只引吭高歌而喜庆的大公鸡就魔术般地在我们眼前出现了!鸡年大吉,万事如意。没有多少客套,徐老师就带我们来到他那间不足二十平米的创作室。创作室里一张小床、一个小小的两尺见方的矮方桌——工作台!到处都铺满了剪纸作品,而地下都是剪纸时落下的红纸屑。他一年要剪出一千多幅作品呢!夏练三伏,冬练三九,天天如此。

徐老师说,他的剪纸爱好,得益于他的母亲。据他回忆,“母亲是一个很聪明的女人,那时候,不管是天上飞的,地上爬的,水里游的,只要看到,她就能将它画下来,然后剪下绣在鞋上。”“剪纸没有其他窍门,就靠你平时观察,学习其他老人们的剪法。”剪纸也是他参考母亲的绣花技艺慢慢琢磨出来的。每逢喜事,徐圣年都会偷偷地学习村里其他老人剪窗花或者其他剪纸技法,然后回家一个劲地琢磨,再就是不停地练习。有时候剪一幅作品甚至剪到深夜。但如果一幅作品剪不成功,他会一直很沮丧,甚至半夜起来还要把它剪好。至今他仍记得剪那幅《寿星图》时,因为寿星的额头和胡须相当难剪,他花了近一周的时间才把它剪好。

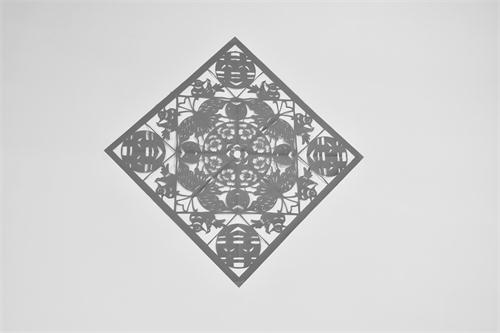

追求无止境,学艺需韧劲。这位住在街头闹市的农民,几十年来,做到了“不抽烟、不喝酒、不打牌”,平时没事就翻翻古代的画册,看一看关于剪纸方面的书籍和图案,一旦来了灵感就马上抓住机会。“中国剪纸艺术很注重对称美,刚开始学剪纸只是想着好玩,剪过一段时间后,开始追求形似神像,再后来,就讲究艺术美感。”据徐圣年介绍,学习剪纸要注重以下几个阶段:初学时,剪纸主要以对称剪法为主,因为对称剪法比较容易把握。练到一定程度了,就不需要叠剪,单张纸一气呵成,这又称为单剪。单剪讲究露白和线条,而线条的控制能力决定着剪纸艺人的技术水平和技法。徐老师的经验是,叠剪易流于刻板,不够流畅,而单剪流线型强,动感十足,艺术魅力和感染力也就随之增加,能够创作出更多的佳作精品来。他经常和村里的老辈们交谈学习。徐圣年说,“我的老师就是身边的事物,比如要剪一幅农民收割水稻捆稻的作品,我就要选准那个人在用劲时的瞬间的画面去剪,这样的作品才会富有生气、生命。也只有这样作品才能具备欣赏审美层次,我也才会满意。”

这位农民艺术家与传统的农民们相比,已经具备了更高的社会责任感和精神追求。圣年老师更感兴趣的是“社区一家亲,文化进万家”和“剪纸进校园”活动。他说:“尽管现在我的一幅作品市值也有千儿八百块的,高的也能有四五千元的收入,但我最看重的是要让我们剪纸艺术能有人继承下来!”

(本栏图片摄影:记者 张玲玲)