沙明

正月里,随上海医学博士胡育新一道有幸拜访了金寨县梅山镇的小南京村“庄主”董金合。听了他如数家珍的人生创业介绍,参观了他呕心沥血打造的金禾农业体验园,压榨麻油坊、民俗文化广场、大别山农耕文化博物馆和农家小院,耳目一新。让我最受启发的是习近平“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”那段对乡愁诗情画意的描述,在他手下变为现实。

初识董金合,悉知我们是同时代、同经历、同职业的同龄人。从他思想敏锐、风趣幽默、妙语联珠中,透露出知识的渊博。这位山里娃,经历了部队熔炉的冶炼、媒体从业的见识、商海拼搏的沉浮,成为事业的成功者。人们也许不知,上海电视塔上“东方明珠”四个大字和香港特别行政区维多利亚湾香港会展中心广场的大型雕塑——“永远盛开的紫荆花”上的贴金都是董金合和他同伴们的杰作。

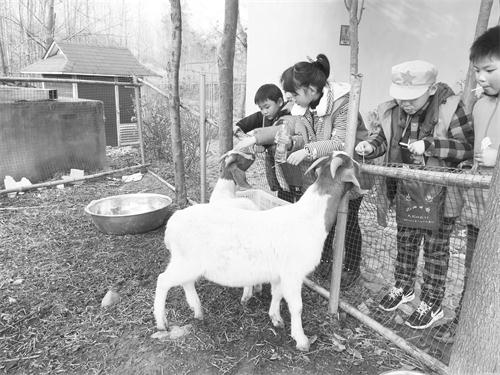

山里的孩子心爱山,从小就生长在山间,事业有成的董金合对故乡有种深深的眷念之情。孩童时代的山上玩耍,池中戏闹,晨曦放羊,暮赶牛归的田园生活,让他有种返璞归真的感觉。30多年过去了,他的乡土情结始终浓郁不减。

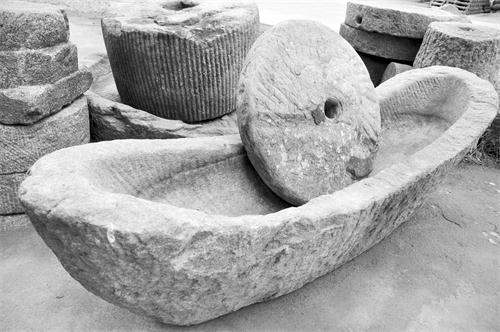

正是这种乡情乡愁,让董金合把目光投向养育他的故土小南京村,从2010年开始,他就陆续投资在村里创办“大别山青少年金禾体验园”,并开始发展乡村旅游。他摒弃一些地方发展乡村旅游大拆、大圈、大建的的做法,请来专家对全村进行科学、系统、高标准规划,按照原址原貌,村民生活习俗进行改造,目的就是要留住、呵护并活化这些乡村的记忆。他先后投资2000多万元在体验园建起农家乐、乡村泡菜坊、压榨麻油坊、手工挂面坊、糯米酒坊、小磨豆腐坊等传统工艺作坊,可供游客观摩体验;田园超市可用于土特产展示和销售;精品蔬菜种植园与特色养殖园可以让游客亲自体验种植、养殖的乐趣,还可以进行休闲垂钓;民俗文化广场和舞台、主题雕塑、野炊屋等设施基本建成,可用于庆祝集会、展览和文艺演出。

更让我敬佩的是,董金合听说斑竹园镇漆店村有个民间收藏家漆威,20多年来收藏了上万件农耕文化的民间物品,如获至宝,专门登门拜访,请他合作,而漆威也正愁堆积如山的藏品无处存放,在寻找新家。两人一拍即合,董金合专门在民俗文化广场为漆威建起大别山农耕文化博物馆,让那些散落在大别山的农耕文物有了固定的归宿。

如果说留住和呵护乡村记忆是一种消极型的留住乡愁的话,那么,活化乡村记忆则是一种积极型的留住乡愁。留住乡村记忆、呵护乡村记忆、活化乡村记忆,就能最大限度地消除城乡变迁中物质空间的变化与人的情感之间的冲突,最大程度地避免父老乡亲搬进了新楼房,却因未能留住乡愁而造成情感伤痛,既实现物质空间的现代化,又让人的情感得以安放,使家园空间具有高度的人文品质和良好的生态环境。董金合就是一个巧妙布局的棋手,一方面他对全村的风貌景观,如农村日常生活物品、公共活动场所、传统民居民建这些“记忆场所”进行原地保护包装,像张广如家的1号农家小院就是一个活生生的记忆场所;另一方面是非物质文化记忆,如村规民约、传统习俗、传统技艺以及具有地方特色的生产生活模式等,像油坊、酒坊、豆腐坊都是原汁原味的存在和生产,构成一个有机整体。这些乡村记忆是人们认知家园空间、乡土历史与传统礼仪的主要载体。董金合知道留住这些乡村记忆,才能留住乡愁,才是对人的情感的最好的尊重。

“浮云游子意,落日故园情。”每个人都有一个对故乡的美好回忆,如今,这份乡愁在城镇化的推进浪潮中成了一种奢侈品,可在董金合眼里,又变成了一件欣赏品。是谁绣出花世界?劳动人民手一双。董金合做到了。