前不久,慕名去了一趟金安区古镇毛坦厂,给我的是一种很特殊很美好的感受。

说是元朝末年,随着民族矛盾和社会矛盾的日趋尖锐,穷苦百姓的反抗此起彼伏,毛坦厂周边的皇姑寨、响锣寨、鸡鸣岭、三尖寨和抱儿岭等地,都成了农民起义军的营地。毛坦厂一带不仅成了义军与元朝军队相互厮杀、角力的地方,也成了朱元璋与陈友谅这两支义军最终谁能君临天下,而在此逐鹿天下的主战场。民间传说鸡鸣岭是朱元璋和陈友谅交战到此时,正好天亮,朱元璋怎么也砍不下陈友谅的头,朱元璋没有办法大喊一声:我为人雄,你去做鬼雄,此时,陈友谅才跌下马来死于该地。战乱必然使社会动荡,民不聊生。正是这一时期,这里的百姓离乡背井,四处流离,加上瘟疫横行,这一带被称为“茅滩场”,意思是这儿因土地被大量抛荒,成了人烟稀少、茅草丛生的荒凉之地。

朱元璋是从马背上夺得天下的,当上皇帝之后,对养马一事,给予了很高的关注。积极推行“马政”。他认为马匹拥有量的多少,是国家富强与否的一个重要标志。因而,他大力倡导在全国各“水草丰旷之地”养马。由于安徽是朱元璋的老家,他对安徽境内的养马业便显得尤其重视。据有关史料记载:“明在内地养马计有十四监所,其中在安徽境内有五监三十三群。”“茅滩场”由于水草丰茂,逃难的百姓们纷纷从外地回来,为朝廷喂养军马,以代税粮,不久这一带又渐渐繁荣起来。现在这儿有很多地名都与马有关,像“白马尖”、“驻马冲”、“走马岗”、“饮马塘”、“上马石”、“马岭”、“马道子”、“马栏口”、“马栅寺”和“养马冲”等地名。“茅滩场”被人们根据谐音,改称“毛坦厂”,并从此定名。

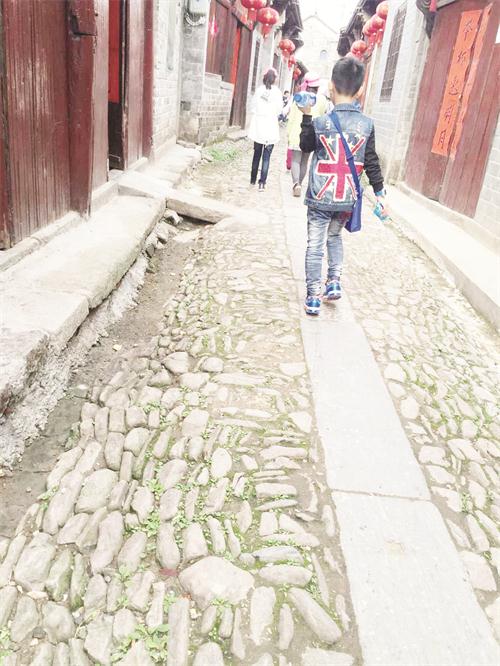

做文物文化保护工作的意义无疑是多方面的,而有一种意义是其最重要意义之一,这就是了解某些地方的历史沿革。从小镇的西头走进去,青石的古街,灰砖的墙壁比比皆是。小镇不是很大,但很美。一条河横穿过去,水流淙淙,如琴如诉,千年的清韵,流转着世事的悠远,有一种清纯,有一种诗意,让我们一行在小镇上的脚步铿锵而又轻盈。行走在毛坦厂明清老街上,你就会有一种历史穿越感,仿佛走在悠悠历史的画廊中。

这里的街铺与房屋据说都是明清两代所建老房,有砖石的,也有土坯的,临街的店铺一般是前街后坊,木结构,铺板门,两三进,房内多有天井,处处都呈现出浓郁的大别山区的传统民居特色。那些由鹅卵石、青石条铺成的街道路面被磨得蹭亮蹭亮的,若是雨中或雨后看过去,整个古街路面的鹅卵石,像是浇上油的黄蜡宝玉,珠光宝气,光彩夺目。路街中央铺有长长的青石条经年日久被独轮车压出纵贯全街的辙沟,放眼望去很是华丽养眼。老街如此弯弯延延一直向前伸展,直到东边街的尽头。

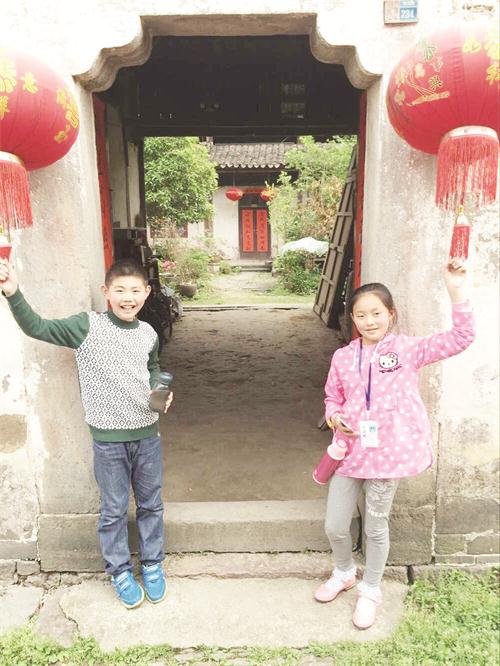

在主街的近旁,还有两处特殊建筑吸引了我们的眼球,不知不觉便来到近旁。据说,清朝兵部尚书、湖广总督、光禄大夫涂宗赢看好这一方宝地,在老街和镇南分别建造了这两座气势恢弘的涂氏公馆和涂氏家庙。尤其是涂氏家庙为皇帝下旨恩准,圣旨仍完好无缺。涂庙为木制框架结构,木、石等工料均从江南调运,恢弘气派。庙宇占地面积约5000平方米,建筑雕梁画柱,木雕石刻栩栩如生,虽历经风雨沧桑,仍构架皇皇,保持着昔日风采。还有一处古建筑里面陈列着《元亨疗马集》的作者俞氏兄弟的生平事迹展览,这个集子花费了他们几十年的时间,疗马疗牛的方子花费了俩兄弟一生的心血,其精神实是相当感人,当年马政和牧马的盛况也可见一斑。

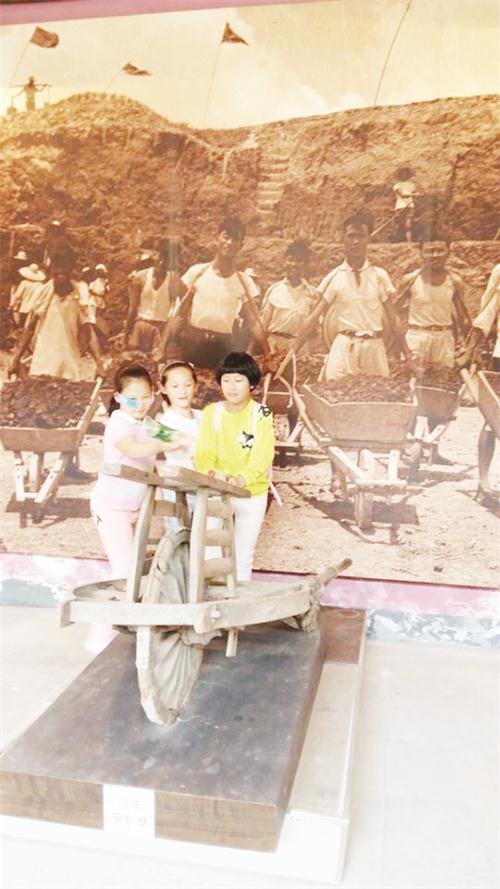

整条街上封火山、马头墙、天井院比比皆是。雕梁画栋随处可见。而有一座厅堂,也格外地引人注目。在这里,解放前、文革前的历史字画挂图也较多见到,有些已成文物。经过多年风雨侵蚀,这里的不少房屋院落有显破旧,但较多依然保存完好。这就是“一九五八年人民公社”旧址,无疑这是这条古街上最现代的古迹了。在这里面,人民公社的食堂是最主要的部分,大锅灶、大厅堂、吃饭打饭用的灶具餐具,一应俱全陈列于此。

给我印象最深的是“五好”、“民兵三大任务”口号的字迹清晰可见,一些关于改革内容的文字,虽然斑驳,但赫然写在墙上。在经过据说是朱元璋提议专门为行乞人吃饭而修建的“十八柱廊”时,我这个曾经过“公社生活的人”,难免就回想起那时的生产生活的一些片段。我这个拽到“吃食堂”尾巴的人,只依稀记得一个村子的人都到食堂排队打饭的情景,而在生产队里干活的画面就很牢固而深刻了。

之后我们来到老街中的一个手工作坊铺“徐天元伞店”,这条老街上怕不止这一处手工作坊了吧?茶铺、铁匠铺、小吃铺、毛刷厂、火桶厂以前据说都很兴旺的,现在咋样了?也未可知。在铺当门里一排挂着六七把大红颜色的红油纸伞,甚是喜庆和鲜艳,引人注目,我们便自然而然地走了进去。

通过与制伞人徐老先生攀谈得知,这个纯手工的伞店,已经有一二百年的历史了。徐老先生已经83岁,他十几岁就跟着他的父亲学着做伞,而伞店的创始人是他的爷爷徐天元。据徐老先生介绍,制作一把伞需要几十道工序,制伞的材料也是相当有讲究的,所以制作一把伞费时费劲儿,他自己制作一把伞至少也要一天的时间。在问到那怎么不带几个徒弟时,徐老先生大摇其头:“哪有人愿意学呀!儿子孙子根本看不中这一行。”不一会儿,徐老先生的女儿来了,我就故意问她,咋不学制伞,又不叫自己的子女学制伞,这可是传统工艺品,挺精致挺好看的,是“非物质文化遗产”呀。徐女士也是连连摇头:“学这个干嘛!从早忙到晚,也就百十元钱,哪如打工挣钱多?”我默然了。

徐老先生制作的这种大红油纸伞,是安徽省的“非物质文化遗产”,匾牌就挂在伞店的墙上,安徽仅此1家,全国仅3家。按说这种纯手工制作的民间工艺品价值是相当之高的,但是市场销量却相当不景气,只是有些人家的婚庆之际,用作新娘子避日光所用,而一般的丧事所用红伞就改用更加廉价的机械生产的一般性红遮阳伞了,而如用作一般的雨伞,显然已不适宜,这就使得这项具有相当美学意义和象征价值的传统工艺品面临着失传的窘境。徐老先生一方面感谢文广新局和毛坦厂镇领导对自己工作的支持,一方面又期待着相关部门能引起高度重视,帮助他这个已臻耄耋之人,最大可能地使这项工艺传承下去,甚至能够发扬光大。

这时候,与我同行的一位记者把她的一个想法说了出来,我觉得甚是可行。她说若是能把红油纸伞制作工艺与某个职业学校对接起来,发挥各自的优势,或可以抢救这个非遗项目。这虽是个不错的主意,但需要相关部门给予密切协调和政策支撑啊,不是一句话两句话就能办好的事情。

山区古镇毛坦厂,以其独特的自然风光、人文景观和地方特产,已经吸引了来自八方的不少游客。东石笋景区景区内峰峦叠嶂,森林茂密。溪流瀑布,竹海连绵,奇松怪石,古树参天,有着良好的自然生态环境和丰富的动植物资源。而镇内的毛坦厂中学,是一所百年名校,校园环境优美,景色宜人,以其优异的办学成就闻名于世。加之这里还流传着许多历史掌故,有着许多独特的风土人情,假以时日,用心打造,不久的将来,会有更多的客人到这里来观光旅游、休闲小住,到那时,有理由相信,那把油纸伞,就会距离“大红纸伞揣一把,随着游人走天下”的日子就不远了!