刘兵

小时候,每年冬至,要强的母亲喜欢与隔壁的二大妈家比赛晒“腊货”。我们两家都是在临街起的小三层,经济收入和家庭子女情况都差不多,相互间有得一比。

头年,在腊货展示大战中,二大妈家略胜一筹。母亲未雨绸缪,早早地叫父亲在三楼晒台上焊了几排铝合金晒衣横杆。过了几天,二大妈及时跟进,这就为日后的竞赛埋下伏笔。

好不容易捱到冬至,小北风刮得阵阵紧,让人冷得缩起脖子。母亲却精神抖擞,头夜把各种腌制的缸、钵、盆子等清理出来,里里外外地洗刷了一遍。第二天,她往集贸市场跑几遍,买回颗粒盐、花椒、八角、料酒、坐腿和五花肉、大青鱼、肠衣等。当晚加工时,母亲把我们姐弟仨叫过去观摩,尤其是指导姐姐如何腌制腊肉和腊鱼,如何灌香肠。母亲说,这些本事对她以后成家了用得着。我们这才知道,腌制腊货工序繁杂,祖传的秘籍靠一代代人薪火相传,也蕴藏着母亲对家人的爱意。直到凌晨二点,腌制工程这才完工,带着疲惫和对春节的幸福憧憬,我们进入到甜美的梦乡。

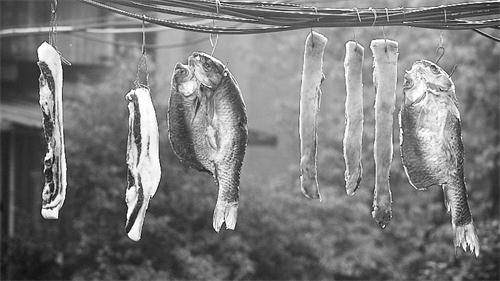

按惯例,腌制品得等上七天才能起缸,可那天正好赶上大晴天。清晨,母亲把我们叫起来,帮忙把半成品的腊货送上阳台,穿好麻绳,一刀刀腌好的肉、一条条青鱼、一串串香肠被挂在晾衣架上。阳光灿烂,和风轻拂,腊货阵蔚为壮观,闪动着诱人的光泽。路人见了纷纷称奇,投来羡慕的眼神。母亲不停地捶着腰,她被眼前的一片丰收景象所陶醉。

在这期间,二大妈没闲着,她选择跟母亲错峰出行,也是一趟趟地往家里搬原料。二大妈嗓门粗,做事的气场也很大,不停地指挥着她家柱子、刚子、桂凤干这干那。虽然她家起缸的时间比我家晚,却后来居上,晾晒的腊货密密匝匝,高低有序,特有的香味和二大妈哼出的快乐劳动小调随风飘了过来。这场景让母亲的脸色垮了下来。

当晚,母亲紧急申请了一大笔春节物质的特殊拨款。父亲好言相劝,现有的腊货已足够,不要进行这种无谓的竞赛;再说,腊货吃多了对身体不好。可好面子的母亲哪里听得进。第二天,她全民动员,说养我们几个小子关键时候得发挥作用。她借来一辆小推车,在集贸市场疯狂采购,买回来一大批土鸡、鸭子、扁鱼等,称要在腊货的品种上胜过二大妈。第二批食材还没彻底腌透,母亲就急不可待地挂出去。晒衣杆不够用,母亲就叫我们临时帮忙搭竹竿架子,整个阳台挤得密不透风。虽然累点,但母亲脸上荡漾起胜利者的微笑。

那几天,母亲密切地关注隔壁的动静。没曾想,再也没听到二大妈特有的大嗓门。直到桂凤过来,低声说:“刘婶,我妈累病了,躺在床上起不来。今年的比赛她告输。以后我们两家还是好邻居哦!”

那一刻,母亲柔声对桂凤说:“早该如此。我那劳累命的大妹子就不是对手。叫你妈不要在家里拖着,去医院看看。改天,我买点慰问品去瞧她。以后要是你家腊货不够吃,就上我这儿拿。我们隔壁挨隔壁,不分彼此嘛……”