从“冯井现象”到“引凤还巢”—我市农村劳动力转移就业情况分析

通讯员 张晓芳 本报记者 储勇

我市是农业大市和人口大市,全市总人口约580万人,其中农村户籍人口数约480万人,占总人口的82.7%。市委、市政府高度重视农村劳动力的就业问题,在各级政府、相关部门的强力推动和农民的积极参与下,全市有组织劳务输出遍及全国各地,成为闻名全国的劳务输出大市,打造了一批外出就业创业“品牌”,如在“中国硅谷”之称的北京中关村,霍邱县冯井镇人占据60%以上的电脑市场份额,被称为“冯井现象”。

近年来,随着我市招商引资力度的不断加大和全市经济社会的快速发展,市人社部门因势利导,与时俱进,把工作重点转变为放在引导农村劳动力就地就近转移就业和返乡创业,每年都组织举办“春风行动”等一系列大型招聘活动,引导农村劳动力供需对接,缓解我市企业用工困难,省内转移就业人数及就地就近就业人数近年来呈稳定上升态势。

现状:全市农村劳动力转移就业达145万人,省外转移就业仍高于省内。

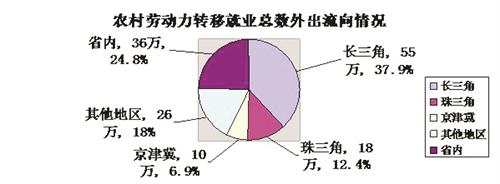

截至今年9月底,全市农村劳动力转移就业动态人数达145万人,其中省内转移就业36万人,占转移就业总量的24.8%;省外就业为109万人,占转移就业总量的75.2%。今年1-3季度,全市新增农村劳动力转移就业6.1万人,比去年同期增加1.3个百分点。其中省内就近就业1.96万人,占新增转移就业总数的32.1%;4.14万人在省外就业,占新增转移就业总数的67.9%。

——转移省外就业仍占主导地位,流向长三角地区居多。从今年新增农村劳动力转移就业的流向来看,长三角地区居多,达到17669人,占28.9%;珠三角地区为9810人,占16.1%;京津冀地区5529人,占9.1%;其它地区就业12096人,占转移就业总人数的19.8%;县域内就业7997人,占13.1%;县外市内就业3565人,占5.8%;省内市外就业4400人,占7.2%。

总体来看,省外转移就业仍占我市农村劳动力转移就业的绝大多数。省外转移就业中,相对于距离较远的珠三角地区和京津地区,我市劳动者更青睐于长三角地区。其主要原因一是由于交通方便,往返成本低;二是长三角地区经济发达,工资待遇高,用工管理比较规范;三是家乡在长三角地区务工的熟人较多,亲友的带动效应比较明显。当前,省外转移就业人员主要分布在制造业、建筑业和住宿餐饮业等,制造业主要集中在服装缝纫、电子加工等行业。

——省内转移就业人数呈稳步上升态势,今年同比增加7.3个百分点。

今年以来,我市进一步加大招商引资力度,吸引更多项目落户六安,并加快城乡基础设施建设,充分发挥投资和项目带动就业的作用,吸引农村劳动力就地就近就业。金寨县的环珑体育、阳光照明、江馨微电子等3家企业今年新增就业500多人;霍山县的迎驾集团、应流集团、世林照明、龙华集团,以及舒城县的胜利精密科技、浩缘朋制衣、快乐蜂食品、三乐童车等用工大户,尽管受经济下行压力影响,吸纳就业能力有所减弱,但仍是吸纳当地农村劳动力就业的主要渠道;霍邱县天宝鞋业、永和鞋业、世辉照明、佳兴隆服装等企业吸纳就业人员占今年新增县域内转移就业人数近四成;叶集区内转移就业人员主要集中在木竹加工业,市内转移就业人员主要集中在六安开发区、示范园区和金安、裕安两区的重点骨干企业。

目前,虽然我市省外转移就业人数仍多于省内转移就业人数,但从趋势上来看,省外转移就业人数已呈逐步减少,而省内转移就业人数呈稳步上升态势,今年省内转移就业人数比例高于去年同期7.3个百分点。

——就地就近就业态势良好,六安茶谷帮助沿线5万名群众就业。

随着我市经济的快速发展,农业产业结构的不断调整,农村综合改革的进一步实施,农业合作社、家庭农场以及特色产业的不断发展,吸纳安置了一大批农村劳动力在县域区内实现了就地就近就业。例如金寨县燕子河镇结合农业资源优势,引导农户通过承包、租赁、入股等多种方式适度流转土地,大力发展以黑毛猪、土鸡、山羊为主的特色养殖业合作社和高山生态有机米产业合作社,不仅带动了当地6000多名农村劳动力就地就近就业,更是培育了一批农业产业致富的带头人。

同时,着眼于绿色发展和绿色经济的六安茶谷,将茶叶、毛竹、石斛、油茶、生态有机鱼等产业发展与生态保护、休闲旅游、文化创意、健康养生融为一体,茶谷已逐步打造成产业谷、生态谷、旅游谷、养生谷、富民谷。据初步统计,六安茶谷已帮助裕安、金寨、霍山、舒城、金安五个县区48个乡镇沿线5万名群众实现就业,乡村旅游直接就业人员2万人以上。

特点:转移就业劳动力技能水平不高,自主创业者较少。

——转移就业以相互介绍为主。我市农村劳动力转移就业主要途径有四种,第一种是政府部门有组织推荐就业,主要是各级人社部门向本区域内一些重点企业、招商引资企业和缺工企业推荐,以就地就近就业为主;第二种是通过亲友等相互介绍就业,这种途径转移就业的人数最多,地点也比较分散,以亲戚、朋友、同学、老乡为纽带的群体集聚现象比较明显;第三种是通过民办中介机构和劳务经纪人输出与带动就业,这部分人员大多在外地企业就业;第四种是农民工自发外出就业。

——劳动者文化程度和技能水平不高。我市农村劳动力转移就业人员总体文化程度不高。其中,初中及以下文化程度占转移就业人数的77.3%,高中、中专、中技文化程度占18.5%,大专及以上文化程度占4.2%。同时,由于他们对技能培训重视程度不够,大多缺乏一技之长,在面对现代化新兴产业高素质、高技能的要求时他们只能望而却步,而从事低学历、低技能要求的岗位,用人单位为他们所支付的工资待遇也不高。

——从事行业以技能要求较低的行业为主。从转移就业的行业来看,我市外出就业人员从事的行业与工种较多,主要集中在服装缝纫、建筑安装、交通运输、餐饮服务、装配制造等工作岗位。据不完全统计,从事服装缝纫占外出务工人员总数的23.7%;建筑安装约占外出务工人员总数的21.2%,装配制造占外出务工人员总数的13.3%;餐饮服务约占外出务工人员总数的11.3%,交通运输约占外出务工人员总数的7.6%。其它工种和行业为占外出务工人员总数的22.9%。转移就业的行业以技能要求较低的行业为主。

——转移就业以青壮年为主,男性多于女性。我市农村劳动力转移就业的劳动者大多以青壮年为主,从年龄结构来看,16-24岁劳动力占16.65%,25-34岁占35.1%,35-44岁占29.08%,45岁以上占19.17%,转移就业年龄段以16至44岁的青壮年居多,占80.83%。从性别来看,就业人员中男性占劳动力总数的58.85%,女性占劳动力总数的41.15%。男性农民工从事建筑安装、交通运输等行业的居多,女性农民工多从事服装纺织行业、餐饮服务行业、装配制造等行业。

——转移就业人员自主创业人数不多。我市农村劳动力转移就业人数总量较大,但自主创业人数不多,创业者所从事的高技术含量、高附加值的新兴技术性领域人数较少。一方面是受经济下行压力影响外,一些有创业意愿的劳动人群持犹豫观望态度。另一方面则是受传统观念影响,加之自身学历、素质等方面因素,缺乏竞争力和创造性思维,存在“小富即安”思想。此外,创业融资难也是重要原因,我市虽然为农民工返乡创业出台了一系列优惠政策,但效益释放还需要一定的时间。

建议:提高农村劳动力素质,优化用工环境,帮助实现更高质量就业。

“受城乡二元结构体制的影响,农村劳动力受教育程度普遍不足,多数农民文化科技素质偏低,涉足非农产业普遍缺乏相应专业知识和技能的应用能力。”市人力资源管理中心主任叶兴旺认为,针对当前外出务工农民普遍存在文化水平低、技能水平低、收入不高的状况,应从多方面入手,多管齐下,帮助他们实现更高质量就业。

——大力发展区域经济,促进农村劳动力就地就近就业。为促进农村劳动力就业,在加大招商引资力度的同时,大力发展农副产品深加工业、加工制造业、县乡服务业、旅游业、现代种植业、养殖业。这些行业一般对劳务人员的技术要求相对较低,其提供的岗位正适合农村劳动力工作。同时,以工业园区为依托,实现农村劳动力就近就地转移。通过组织举办一系列招聘会、开展送岗位下乡等活动招聘农村劳动力到本地园区企业就业,缓解本地企业用工困难。进一步落实岗位补贴、社保补贴等优惠政策和激励措施,鼓励县域企业优先招用本地农村劳动力。此外,应加强县域公共就业服务体系建设,全面提升公共就业服务能力,着力夯实农村劳动力转移就业工作基础,加快小城镇建设步伐。

——促进就业信息对接,引导农村劳动者有序转移。充分发挥好公共就业平台作用,积极开展“春风行动”等主题多样的大型招聘活动,帮助用人单位和劳动者实现双向选择。大力促进就业信息对接。通过多种形式,发布我市企业招聘信息,促进就业信息供需对接,在帮助劳动者实现就地就近就业的基础上,有序引导农村劳动力向工资待遇高、工作环境好、管理服务规范的经济发达地区转移就业。同时,积极探索在外出务工人员聚居地的跟踪就业服务。依托我市在外人才协会、创业者协会、劳务输出工作站等驻外机构,将就业服务职能延伸到务工人员工作地,促进其稳定就业。

——引导和鼓励劳动者返乡创业,以创业带动就业。一方面,筑巢引凤,推行优惠政策、搭建创业平台、提供融资服务、优化创业环境等途径,吸引一批懂家乡政策,想回乡发展,有创业意识的六安创业人。另一方面,培训辅导,资金扶持,提升返乡农民工创业能力,并为参训农民工创业提供创业担保贷款贴息扶持,进一步提升创业成功率。同时,进一步推进创业孵化基地建设,充分发挥农民工创业园、大学生创业园等孵化基地作用,为农民工提供低租金、一站式服务的创业环境,尽快建成一批创业示范园,培养出一批适应农村需要的创业带头人,充分发挥归雁经济对农村经济发展的引领带动作用。在此基础上,加大农民工返乡创业宣传力度,通过多种方式,树立典型,营造氛围,进一步调动农民工返乡创业的积极性。

——大力开展职业技能培训,努力提高农村劳动力素质。积极开展订单式、定向式培训,紧紧围绕企业技能人才的不同需求和农村劳动力的切实需求,有针对性的制定培训计划和实施方案,开展订单式培训,提高培训的有效性和针对性,提升培训学员的就业率和创业成功率。同时,以精准扶贫为切入点,充分调动各方积极性,整合培训资源,本着“实际、实用、实效”的原则,因地制宜,因人施策,加大对贫困劳动者创业就业的培训力度,帮助贫困人群找到谋生之路,尽快脱贫致富。在此过程中,探索农村电子商务培训,让农民利用互联网技术,发展农产品销售、商贸流通等城乡各类服务业,推动线上线下整合发展,切实提高培训质量,使农村劳动力真正具有适应稳定就业需要的技能。

——进一步优化用工环境,维护劳动者合法权益。加强劳动用工监管,针对企业超时限劳动,克扣、拖欠工资,不执行劳动保障政策法规等现象,企业主管部门应从农民工的利益出发,多与用人单位沟通协调,鼓励企业建设“以人为本”的企业文化,加强劳动保护,改善生产生活环境,吸引和留住人才。对屡教不改的要依照劳动法规给予处罚,进一步优化农民工就业环境。同时,着力规范农民工管理。深入贯彻《劳动合同法》,提高农民工劳动合同签订率,进一步加强劳动用工备案制度建设,健全用工信息系统,实现对合同签订、履行、解除的全程动态监管,依法保障农民工合法权益。继续推进农民工的公共服务工作,包括进城务工农民子女的就学保障和农民工进城落户制度等。