本报记者 流冰 /文图

曾经在几个公开的场合与霍山陈迪忠老师打过照面,彼此并不熟悉,也没多少沟通,他给记者留下的印象仅仅是一个模糊的轮廓:话语较少,一脸沧桑。去年6月,第二届迎驾大别山生态文化笔会结束后,陪同徐贵祥老师参观了他的根书工作室,这才将那些颇具特色、纯天然成字的根书艺术与这位一脸微笑的农民联系在一起。

2016年7月,陈迪忠老师第一次给记者打来电话,他诚恳邀请记者一同前往北京,参加第三届“中国当代工艺美术双年展”,因为手边工作较忙,未能如愿,当时记者给远在解放军艺术学院的贵祥老师打了个电话,希望他能抽空接待这位来自家乡的农民艺术家。不久就接到陈迪忠老师从北京打来的电话,电话里能清晰感受到他的兴奋:参加中国当代工艺美术最高水平的国家级展览,作品《乡土》首次亮相国家博物馆就被央视七套“乡土”栏目收藏。说到贵祥老师刚刚从医院出院就接待了他时,明显能感觉到他的感动。知恩图报,陈迪忠老师的身上还保留着根源于古老文化传统的善良、纯朴和诚实的品性,如同他的根书,自然而纯粹。

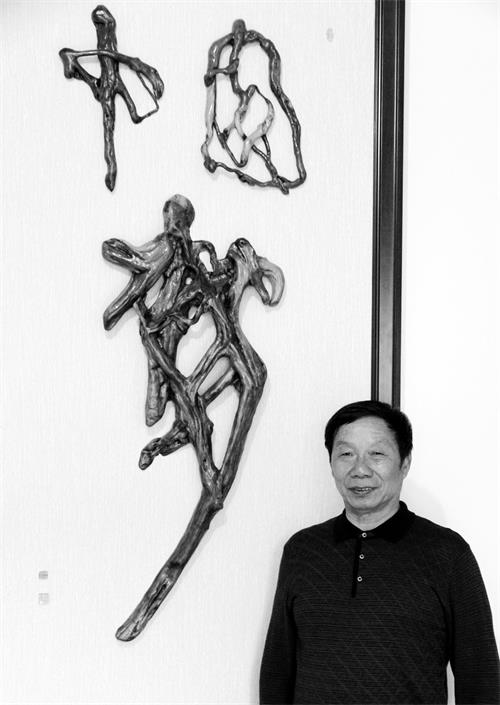

原定于七月的采访,一直拖至国庆。10月5日,记者再次走进陈迪忠根书工作室,迎面的一幅《中国梦》,气势磅礴,浑然天成。走进内室,四壁挂满了根书作品,所有的文字作品均为天然树根,且没有任何拼接痕迹,不禁让人感叹大自然的神奇造化,更钦佩于陈迪忠老师的独具慧眼。

陈迪忠老师不善言辞,甚至还有些木讷,记者在他并不多的话语中记得他说过这样的一句逗趣话,“让会说话的人去做需要说话的事,我就跟树根说话”,他最大的愿望就是将这幅《中国梦》捐赠给国家。

据霍山县民间文艺家协会主席孟宪章介绍:陈迪忠老师从事根艺创作二十余载,走遍了大别山区的盆景园林,每个经过精心挑选,奇形怪状的树根,他都能变废为宝,匠心设计,在汲取书法艺术丰富营养的同时,将诗词、对联、妙语、警句等融入作品创作之中,摒弃了传统的粘接生造的做法,体现了独立成字、浑然天成、形神兼备、古朴苍劲的风格,赋予了作品立体感、自然美与艺术性的统一,具有很高的艺术价值和收藏价值。

中国工艺美术学会秘书长赵之硕、清华大学美术学院教授王建中、上海交大东方艺术交流中心主任陈英明、中国工艺美术馆副馆长王辉、省民间文艺家协会主席张更等均对其作品给予高度评价。2011年5月,安徽省文学艺术界联合会、安徽省民间文艺家协会授予陈迪忠“安徽省民间文化优秀传承人、安徽民间工艺师”称号。

自2006年以来,陈迪忠老师有30余幅根书作品在国家、省、市获奖。其中,“情系玉树”在2010年中国工艺美术“百花奖”(莆田)优秀作品评选中获得最佳创意奖;“胡锦涛总书记”荣获2010中国(合肥)工艺美术精品展览会优秀作品评比金奖;“爱我中华”、“江山多娇”荣获“2008中国手工艺精品博览会”优秀作品评选大赛银奖;“自强不息”获第六届中国海峡工艺品博览会银奖;“紫气东来”获2011年中国工艺美术百花奖铜奖。其中,有3幅作品被编入《安徽省工艺美术60周年精品集》……

“写”根书,贵在行随自然,得天成。自然界中的根子形态迥异,变化多端,能发现它的“字形”需要一双品读文字的眼睛,若能发现它的“字韵”,更需要一双有着品味艺术的眼睛,陈迪忠老师历经二十年练就了一双慧眼。在原有的根子里看见根书后,稍作修正,进行必要的技术处理,便形成根书作品。根书是人与自然的交融,陈迪忠老师是一位“翻译”,他理解自然,用自己的思想,传递着人类与自然的和谐。

随着工艺品的畅销,根书作品良莠不齐。在陈迪忠老师看来,宁做少,不做孬,出自他的手艺,便不能有拼接,不能有造作。根书多为行草,似与不似之间,勾连之处,一种莫名的奇绝是笔墨书法难以言尽。书法讲求意到笔随,点画的缺失在根书工艺品中是很多见的,因为自然的东西,苛求过多则影响作品数量。与他而言,一处都不可少,少了就是犯错了,出来的就是废品。正因有了这种坚持和固执,使得他的根书精品层出不穷。他笑着说,“无非就是再多想想,再多琢磨,没什么损失。”

“惊呼二王遗圣迹,更惑张颠醉涂鸦,原本天工巧造化,灵根逢缘也生花”,一个怀揣梦想的根书艺术家,他的作品、他的梦,真正让记者体会到了一种叫作化腐朽为神奇的力量。