李安辉

正阳关,淮河中游岸边的一个千年古镇,属安徽省寿县管辖。我在那里出生,并在那里度过了童年时光。后来我离开了这个小镇,半个多世纪再没有回去过。但,我并没有忘记那里,因为那里储藏我许多美好、神奇的记忆。

正阳关不大,整个城区面积不过一两平方公里。但你绝不可以因其小而小觑它哟。因为,正阳关在淮河流域具有十分显赫的地理位置。

淮河的源头,主要有三条:一条来自桐柏山,一条来自大别山,还有一条来自嵩山。沿着这三条河逆水溯源,还会发现:这些河流又分蘖出一百多条支流。这些支流大大小小,枝枝蔓蔓,到了正阳关,才融为一体,然后径直向东,再无分支。可见,这一段的淮河是像极了一棵大树的。以正阳关为界,上游是“冠”,下游为“干”。所以,自古以来便有“七十二水归正阳”、“水过正阳才是淮”的说法。

正阳关是淮河的“瓶颈”,瓶颈亦是关口。这,抑或也是正阳关地名由来的一个因素?

瓶颈,当然也是容易出“问题”的地儿。别看正阳关上游的“七十二水”平日里总是温情脉脉、小心翼翼地涓涓流淌,一旦到了梅雨季节,这些排比密集的大小支流,却会忽地膨勃起来,裹纳着暴发的山洪和岗丘积水,像脱缰的野马,狂奔怒吼,势不可挡。顷刻之间,正阳关周围数十里便白浪滔天,万亩粮田陷入一片汪洋,小镇随时都有被吞噬的危险。这时,大人们个个提心吊胆,慌慌张张地收拾家什,捆舖草、卸门板,做着“跑水反”的准备。可孩子们哪懂这些呢,倒是觉得好玩,只管大呼小叫地邀上小伙伴们去看大水,心里还希望着能捞到上游漂下来的西瓜。真是“少年不知愁滋味”啊。我,就是当年这些孩子中的一个。

当然,正阳关闹水灾的日子毕竟不多。她留给我最深刻的印象,还是这里的诸多美好。

由于“七十二水归正阳”的地理位置,正阳关得水运之利、舟楫之便,交通运输业十分发达,自古以来就是淮河中游重要的货物集散地。民国以前,鄂、豫、皖、浙、晋等十多个省都在正阳关设有会馆,英、俄、法等国派人在此传教行医。人口最多时近八万。那时的正阳关,有“小上海”之称,并被作为安徽省八大重要城市之一,赫然标绘在当时的中国地图上。“帆船竞至、商贾沓来,物盛人众,市场繁荣”,即是对当时正阳关时尚和繁华景象的生动描写。当然,这些都是我后来才慢慢晓得的。

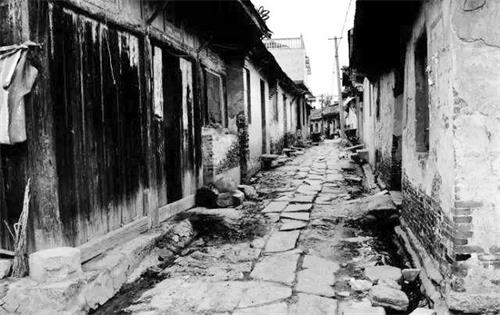

在我儿时的记忆里,正阳关依河成街,古朴典雅、温婉秀丽,像一个洗去铅华的美妇,浑身上下透着沧桑、成熟、睿智和淡泊。这里没有高大的楼房,没有灯红酒绿的歌舞厅,更无汽车喇叭的尖叫。全长千把米、铺着青石板的老街,从北到南,随形就势形成“九曲十八弯”,宛如一条席地而卧的青龙。你如果有兴趣,脱去鞋袜赤脚踏在石板路上,非但不硌脚,反倒会有一种柔柔的感觉,令人十分舒坦。古街两旁分布着许多条纵横交错、或长或短、或宽或窄的巷道。街道两旁当铺、盐铺、药铺、茶叶铺、比比皆是;米店、布店、书店、杂货店应有尽有。这些粉墙黛瓦的店铺小巧玲珑、整洁有序,既简单明了,又不枯燥乏味。尤其是那些制作精美的店标,令人赏心悦目。绝无如今世面上那些令人眼花缭乱的广告的喧嚣和烦躁。小镇上的人爱干净,每日黎明即起,洒扫庭除,门窗擦得一尘不染,门前拾掇得整整齐齐。整个街道一片清新。旋即,巷道里会传来“汤圆糍粑.油条豆浆”的吆喝声,转眼的工夫,小贩会便把热烘烘的早点送到你的家门。倘若是在春季的阴雨天,淮河上会漂起淡淡的乳白色的云雾,此时,依偎在河边的这座小镇便会愈发显得宁静安详。每逢这样的日子,我总喜欢一个人呆呆地站在家门口,看那宛如美人嘴角的房檐翘角上滴下的雨点,聆听它砸在地面的小坑洼里的清脆声音。那雨中的空气凉爽湿润,没有一粒尘土,沁人心脾。如果你置身此处,一定会觉得,这里就是白落梅说的“闻着风,都可以做梦的城”。

小镇是宁谧温馨的,小镇上的人是清静悠闲的。在老街的茶馆里,你随时能看到,翘着二郎腿的老汉在抽烟喝茶,下棋打牌;屋檐下,围坐在一起的妇女们在做针线、谈天说地。去澡堂泡澡,不仅是正阳关人乐此不疲的事儿,而且成了他们的一种生活方式和习惯。泡澡不同于洗澡,洗澡是为了洗去身上的污秽,而泡澡却旨在消遣神情、放松身心。我那时小,虽不情愿跟大人一块泡澡,但澡堂子还是乐意去的,一是那里可以吃到点心,二是能够听大人们绘声绘色地讲些我似懂非懂的故事。“廉颇负荆请罪”、“刘备三顾茅庐”、“吕布戏貂蝉”,我都是最先在这里听说的。

当然,正阳关虽然静谧,但不死寂。小镇也有热闹的时候,比如赶大集。大集也就是今天人们所说的农贸市场。那时乡村经贸不发达,每隔几天人们便集中到一个固定的地方,或买或卖,这就是赶大集。因时间久远,正阳关当时大集的具体位置我已经想不起来了。但那赶大集的热闹场面至今我仍然记得清清楚楚:大集的场地纵横大约三四百米,到处摆满了地摊。卖牲口的、卖鸡鸭鱼肉的、卖五谷杂粮的、卖农具柴禾的、卖花鸟鱼虫的、卖大力丸老鼠药的、锔锅补碗的,修钟表拉锁的、修鞋钉马掌的、磨刀配钥匙的、剪纸吹糖人的、套圈斗蟋蟀的、看手相测八字的、唱小戏玩杂耍的,等等等等,这么说吧,凡是你能想到的,这里差不多都有。上午九、十点钟的时候,集市上便人声鼎沸、水泄不通。各种摊位前,有轻声细雨地洽谈商量,也有高声大嗓地讨价还价。有卖了货说赔本的,也有买了货呼上当的。人群中也有不少“赶闲集”的,大都是些上了年纪的人,他们既不买也不卖,或叼着烟袋和身边的人拉呱,或靠着墙根眯起眼睛晒太阳,他们图的是那份热闹和惬意。

如果说赶大集好玩儿,正阳关还有更热闹的。那就是这里众多的民间戏剧舞蹈艺术,如花鼓灯、踩高翘等。而其中尤为珍贵的是“三阁”,即:“抬阁”、“肘阁”、“穿心阁”。“三阁”表演一般在元宵节或重大节日才有。“三阁”之间既有相似又有区别。其共同点都是大人用道具顶着小孩表演。粗壮的汉子在下面聚精会神地稳步移动,扮像俊美的小孩在上面欢快活泼地载歌载舞,并配以锣鼓、唢呐和笙箫笛管伴奏,演绎着一个个诙谐幽默、优美动人的民间故事。不同点是支撑小演员的壮汉数量不同。“肘阁”是一人顶,“穿心阁”是二人扛,“抬阁”则是多人抬。如果用“高、难、险、美”四个字来形容“三阁”的特点,应当是十分贴切的。演员步步惊心、招招出奇,观众兴奋不已、连声叫绝。演出结束后,总是演员累出一身热汗,观众惊出一身冷汗。

这些都是我记忆中的正阳关。那里的一切,早已成了我的乡愁。尽管我离开她已经半个世纪,但这乡愁一点儿没有、也不会因为时间而老去。相反,我越来越牵挂我的故乡小镇,越来越怀念过去的老旧时光。