李太芳

本报记者 王丽 摄

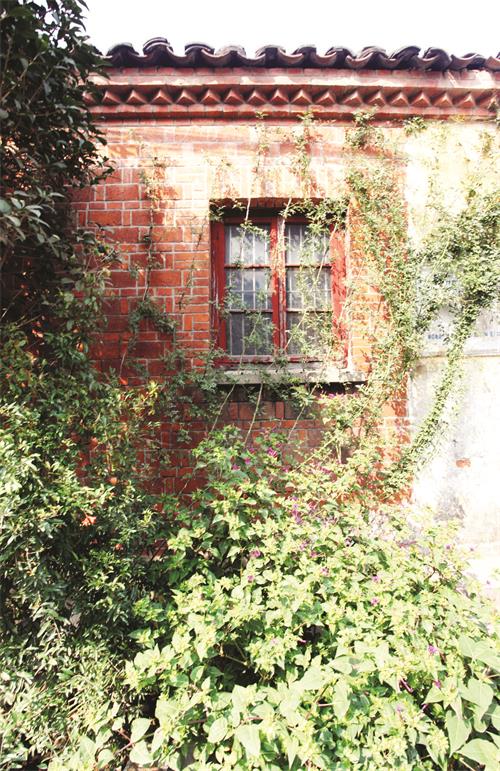

砖佛寺小学原是寺庙改建的,有十几亩大的竹园,沐浴着新中国的朝阳蓬勃了15年。这不光得益于一批责任心强的老师,更受惠于严谨治学的郑子敬老先生。

郑老先生原是私塾先生,因为德高望重,解放后就做了砖佛寺小学的创始人。他先后选用了一批德才兼备的老师,培养出了不少品学兼优的学生。

我1962年上小学时,老先生已年近70。因为他身材高大,又习惯梳着大背头,一副慈祥儒雅的模样,很多学生都说他更像个老干部。他精通诗词,又擅书法、音乐,还善于吸收新知识,虽然他自己没学过拼音,但经过简单的培训后就能把拼音教得字正腔圆,十分标准。

他喜欢教我们用简谱学唱《东方红》,那洪亮的歌声总能引来不少路人驻足倾听。人们都习惯喊他“老先生”,其实,他完全没有一点老态,绝不像书中描写的私塾先生那样拿腔拿调。老先生尤其爱和学生们说笑。课堂上,这个学生的造句造得好,他会拍拍你的头说:“怪不得聪明,这额头够宽阔的啊!”那个学生课文朗读得流畅洪亮,他又会捏捏你耳朵说:“这么大的耳垂,好好念书,享福的日子在后面呢!”想来这是把学生当成了他的孙儿孙女。

我那时虽然只是个低年级的小学生,可在老先生的启蒙教育下,很早就对文学投入了极大的兴趣,“头悬梁锥刺股”、“孔融让梨”、“司马光砸缸”……抑扬顿挫的声调、丰富的语汇、生动的讲述,老先生肚子里的故事就像他的胡子一样多,总是信手拈来,恰到好处,好像永远都讲不完。一个个文学小典故为我开启了一扇智慧的大门,鼓舞了我的少年志。直到现在我还清楚记得老先生说过的一个故事:八国联军侵略中国时,有个自以为是的“中国通”洋鬼子出了个上联“琵琶琴瑟,八王在上”向我国挑衅,就在他以为没人对得上时,国人一句“魑魅魍魉,四鬼犯边”作为反击,答得技巧,骂得畅快。老先生鼓励我们长大了也要做个有志气有本事的中国人。

后来,老先生年纪大了,教不动课了,可他仍然放不下学校。虽然家有贤惠老伴,儿孙绕膝,学校离家也就二里路,可他一周只回去吃顿午饭就又回到学校。没事时他总爱拿本书到学校后面的竹园空地里读一会,有时候还会带上箫,吹一会儿,再放下听听鸟叫,一副悠闲惬意的模样。每每这时候,只要不在上课,同学们总喜欢围在老先生旁边,缠着要他讲故事。可老先生说:“都是大人了,看看书、写写字吧!”

同学中传来传去的小人书已经不能满足我的需要。听人说老先生家里书多,我就大着胆子向他去借,他嘱咐我要按时归还,守信用的话还有,否则就菜瓜打锣——一锤交易。就这样,那两年我在课余时间读了很多书,《苦菜花》、《野火春风斗古城》、《红岩》、《青春之歌》……正是这些借来的书浸润了我的心田,大大丰富了我的精神世界。

在时间的长河里,人生也许是短暂的,可是,郑子敬老先生带给我的影响是深远的,是他为我打开了智慧的大门,引领我在人生路上昂首前行。