本报记者 余浩 实习生 董倩倩

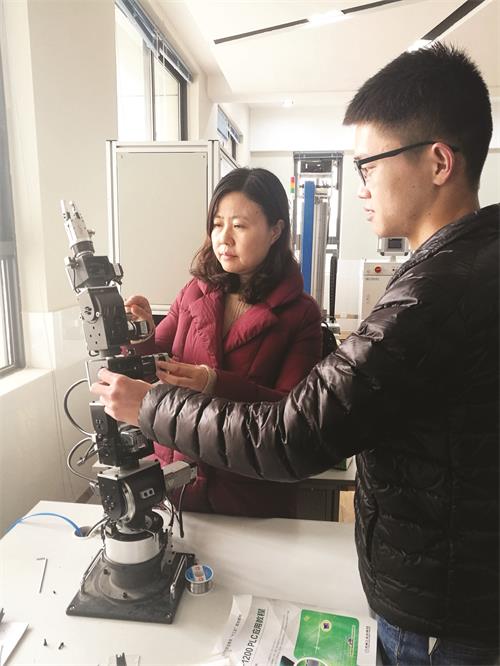

韩士萍(左一)指导学生

自1995年从皖西联合大学机制专业毕业以来,韩士萍一直在六安职业技术学院从事机电类专业教学研究工作,她带领师生不断开创科学研究与教学的新局面,用实际行动实现了科研工作者和教育者的完美融合,深耕教研沃土,用科技和教育播种未来。

在过去的20多年里,韩士萍不断提升理论水平。1998-2001年,韩士萍在安徽大学计算机科学与技术学院学习计算机应用;2006-2009年在安徽理工大学机械工程学院学习机械制造与自动化。在提升理论水平的同时,韩士萍更加注重理论联系实际,2011-2014年,受聘于安徽同步科技有限公司,参与轴承表面改性技术研究和浮动切削自动磨砖机研究;2015年在六安瑞普数控装备有限公司利用暑期实践小学期参与数控机床的安装调试等工作;2016年与安徽尊贵电器有限公司产学研合作,主持安徽自然科学基金重点项目——基于Fluent的风冷冰箱结霜化霜系统控制,促进冰箱的节能化,贯彻落实绿色发展理念。此外,韩士萍在核心期刊先后发表论文20余篇。

善歌者使人继其声,善教者使人继其志。一个出色的、师德高尚的教师要善于以自己的教育智慧引领教学的发展。多年来,韩士萍始终努力践行教书育人的神圣职责,实现与学生的共同成长和发展。“这个汽车运用与维修专业特区是我们对校企合作模式的新探索。”韩士萍告诉记者,原来,校企合作模式多以师生进企业学习、实习为主,而专业特区是通过制订特殊灵活的政策,实现弹性学分,满足互联网+时代需求、满足创新创业教育需求、满足学生成人成才需求而设定的专业改革试验区。引入中小企业,采用前店后厂的合作模式,完成校内汽车实训中心的企业化改造,形成生产性项目与教学项目的有效对接,在汽车线下体验中心开展真实的、生产性、服务性的项目。这样的专业特区,实现了有的放矢的短期顶岗实习,推动学生与企业的“零距离”无缝对接,提高了学生的职业素养和岗位技能。

针对当前学生普遍沉迷手机、厌学的现象,韩士萍带头进行混合制教学改革,混合式教学是在线和离线教学的混合,采用“云课堂”教学模式,在网络平台上和体验中心中,在学习领域课程情境设计基础上,实现新的、互联网+时代的、规范的教学组织和翻转课堂。目前,该平台上仅汽车与机电工程学院的学生就有800多人。针对高等教育与职业教育的区别,韩士萍将当前机械制造及其自动化专业应用领域中的发展问题、研究动态和最新成果融入教学工作,并多次在全校举办“先进制造技术前沿”、“职业教育如何面对中国制造2025”、“培养绿色技能助力六安制造”等学术讲座,与师生一起探讨研究学科的发展动态和技术要领,对学院机电类专业的专业教学起到了很好的引领和示范作用。此外,韩士萍还带领其团队建立创客工坊、六职黄花俱乐部等,实施实践小学期教育模式,形成了富有特色的校企合作、产教融合、科研结合、多元主体、全程育人的人才培养体制和机制,实现了应用型人才培养模式改革与创新教育的双丰收。

“这不是我个人的成果,这是大家共同努力的结果。”韩士萍在采访中表示,任何个人的事业成功都与国家的利益和社会的需要紧密相连,她取得的成果离不开学校的高瞻远瞩及大力支持,“一方面,学校为我们的教研工作提供了大量软硬件条件支持,另外,一个人的力量是有限的,我很高兴能和学院的青年教师们共事,是团队的合作促成了今天的所有成绩。”在诸多事物中,有两种事物的力量是不可低估的:一是种子,二是孩子。一颗微不足道的种子,经过生长衍化,可以绵延万代,生生不息;一个嗷嗷待哺的孩子,拥有无限发展的天地,可以成就一番事业,带来一片生机。韩士萍一手托着种子,一手托着孩子,在科学研究和教育工作的土地上辛勤播种。

如今,韩士萍在科研方面荣获第五届六安青年科技奖并赴台湾参加安徽省骨干教师研修,在教学方面担任六安职业技术学院汽车与机电工程学院副院长(分管教学),站在新的高度上,她将继续深耕教研沃土,用科研和教育播种未来。