荣伟

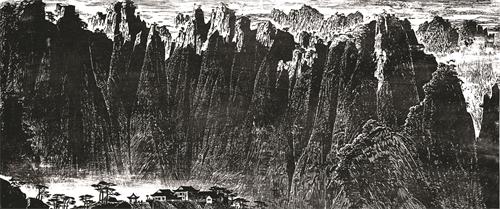

西海群峰

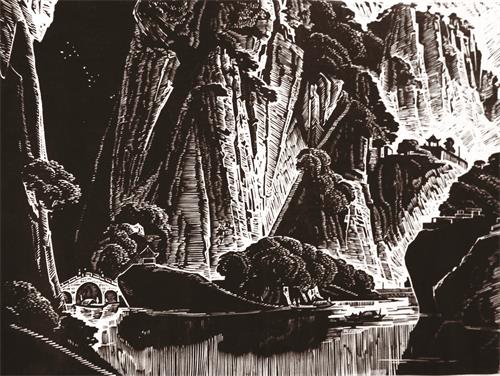

渡口

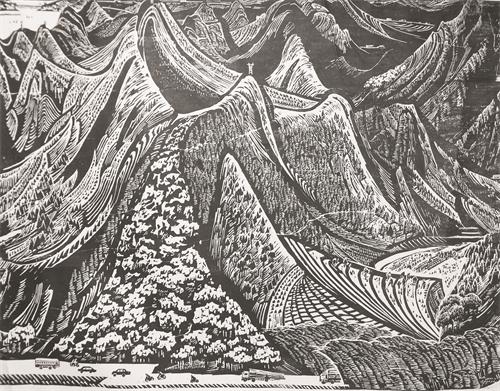

春风又绿大别山

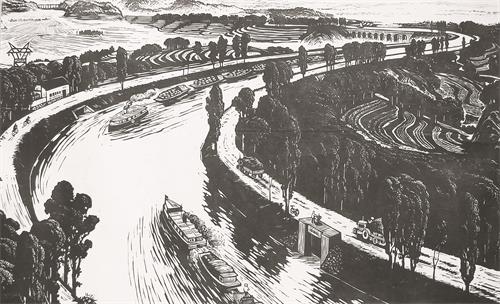

岗上新河

江山处处入画来

手里捧着这本《张在元绘画作品集》画册,勾起了我对张老师半个世纪前作画的点滴回忆。

上世纪六十年代至七十年代中期,张在元老师在皖西大戏院工作。由于他和家母同一单位,且都住在单位大院内,所以,我在孩童时就认识张在元老师。当时,张在元老师是单位里的唯一大学生,为人谦和,因此大院内的男女老幼都尊称他为“张老师”,是一个“画画的”。

我最早目睹张老师作画是在1964年,为我的太祖母“画像”(素描头像写生)。当时我的太祖母住在我家,70多岁,一头银发,老人特征明显。记得那天张老师到我家提出要为太祖母画头像时的情景,他那浓重的浙地乡音连说带比划,还是在我母亲的“翻译”下,太祖母才弄明白他在说什么。写生是在皖西大戏院的贵宾休息室进行的,我是当然的观众,看着张老师聚精会神的表情和看画的人们闭声静气的场面,感觉既好玩又神秘。

张老师在专业上是非常勤奋的,他经常不顾白天工作的劳累,晚上自带小凳坐在舞台口画戏剧人物速写。因那时小学学业不重,加上戏院职工家属看戏不要花钱买票,所以我时常溜进剧场,蹲在张老师边上看他画画,感觉很自在。有时还会猜想,张老师下一笔会画在哪儿了。

那时,我和张老师的儿子是玩伴,所以他的工作室我经常出入。他那瘦高的身体被包裹在劳动布的兰色工作服大褂里,总是在用排笔不停地写着。在那个年代,总少不了许多“重要任务”。我深刻地记得,张老师画过一幅巨型的伟人画像,是在室外搭起的雨布大棚子里,一块用铁皮拼接成的巨大板子被放在地上。我上学放学都经过那里,出于好奇,总是要伸头往棚子里看上几眼,在充满着浓重的松节油气味的环境中,张老师一手捧着调色盘,一手拿着排笔把子,时蹲时站,左瞧瞧右看看,有时发现我们小孩在门口,还会主动和我们说上几句话。后来棚子拆了,大画板子被竖了起来,又搭上了脚手架子(现在知道那是因为画面太大,竖起来便于远观作画面调整)。此画完成后,被吊装在皖西大戏院楼前的外墙立面上,从二楼直到五楼顶的高度,可想张老师作画所付出的艰辛。或许现在的人不会理解这样的巨画是在不影响其他工作的基础上完成的且没有补贴和额外报酬。

也许是受张老师的影响吧,我也喜欢上了画画,走上了美术教育工作岗位。张老师的艰辛创作和对艺术的探索创新精神激励着我努力前行。