鲁兰亭

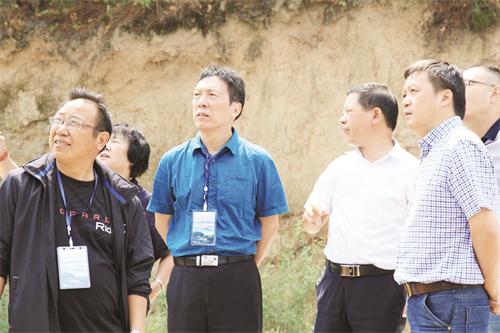

仰望金刚台。

大型文学原创“金寨红”活动启动。

实地采访、田野考察。

市作协组织“梦之路·三级作家红色

金寨行”活动。

2016年,是中国历史上非常重要的一年,这一年中国工农红军长征胜利80周年!2016年,也是金寨历史上的极其重要之年,习近平总书记视察金寨,对革命战争年代十万儿女的浴血奋战、对金寨为中国革命作出的贡献给予高度评价,指出:金寨是中国革命的重要策源地,人民军队的重要发源地。

有关金寨革命历史题材的创作一直受到重视,但是集中的文化创作并不多,由省作家协会和六安市作家协会联合举办的“金寨红”的文化创作,掀开了新的一页,成为红色文化的一次盛会。对作家们来说,“金寨红”不仅是一次文学实践活动,更是一次刻骨铭心的情感体验,一次灵魂的洗礼与升华。

有个声音在呼唤

在波澜壮阔的中国革命史上,金寨县是一篇红色的乐章,闪烁着耀眼的光芒。那是金寨十万儿女倾尽所有、竭尽全力的付出,用生命和鲜血书写的壮丽篇章。

位于大别山腹地的金寨,曾经是著名的鄂豫皖革命根据地的中心,作为中国革命的重要策源地和人民军队的重要发源地,金寨走出了11支成建制的红军主力队伍,59位开国将军和500多位地师级以上领导干部,被誉为“红军的摇篮,将军的故乡”,10万英雄儿女血洒沙场,为中国革命的胜利建立了不朽的功勋。

随着习近平总书记“中国梦”构想的提出,六安市作协相应提出了“梦之路·采风”活动的系列构思,并于2014年秋天组织市县区作家,到金寨县马鬃岭采风。

2014年10月15日,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会之后,拉开了文艺繁荣和发展的序幕。六安市作家协会以此为契机,为深入挖掘地域文化,传承地方文脉,弘扬优秀传统,2015年开展系列“梦之路·采风”活动,深入到舒城县、霍山县,采写地方文化内涵的文学作品。之后,推出了《淠河》舒城专刊、《淠河》霍山专刊、《淠河》金寨专刊,产生良好的社会影响。

习近平总书记在文艺工作座谈会讲话一周年后,市作协组织作协班子学习领会讲话精神,并认真贯彻到工作中去。2015年11月下旬,市作协“梦之路·采风”省市县三级作家红色金寨行,来到了被誉为“红军的摇篮,将军的故乡”的金寨县。在参观了革命博物馆、刘邓大军千里跃进大别山前方指挥部旧址、革命烈士纪念塔等红色景点过后,作家们感到心灵的震撼和灵魂的撞击。来到了金寨,才知道什么叫一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂!十万将士大刀长矛,革命暴动,流血牺牲,筑就了今天的红色文化。

这,正是金寨今天的底色。

行走在这片土地上,只要有心、只要用心,依然感受得到“商南一怒金戈铁马,十万将士血染黄沙”!那鼓角争鸣、号声阵阵,并没有远去!

1929年立夏节,那场席卷鄂豫皖边区的红色风暴,点燃了这片热土。作家们深入金寨采访,无不感到激情澎湃,热血沸腾。面对丰富翔实的资料,面对革命者一张张年轻面孔的照片,作家感到有个声音在呼唤:一定要写,要把为这片热土抛头颅、洒热血的革命烈士写出来,让他们在今天人们的心目中复活!省市两级作协很快达成共识:召集作家撰写《金寨红》系列作品,把可歌可泣的英勇事迹奉献给广大读者。

这个创作项目一经上报,立即得到省文联、省作协的批准和大力支持。

原本计划在4月下旬赴金寨采访,届时,漫山遍野的映山红盛开,为这片红色土地披上娇艳的色彩。情景交融,作家们在采访中会产生灵感,有利创作优质作品。

在此时机,2016年4月24日,习近平总书记来到金寨县了!消息传出,金寨的山山水水为之欢呼,为之沸腾。成千上万的金寨儿女看到总书记在红军广场,向革命烈士纪念塔敬献了花篮。那一时刻,金寨儿女无不感到万分激动!

习近平总书记的到来,再次唤起了人们对“大别山革命”的怀想,唤醒了人们心中沉睡已久的对革命和英雄的向往和崇敬。

让我们用笔来书写

4月上中旬,由省内十余名著名作家(其中有两名是六安市作家)组成的采访团来到了金寨县。采访得到了金寨县委、县政府的高度重视,县委宣传部副部长汪诚及两名科长接待并陪同。六安市作家协会一名班子成员全程参与。

这批实力作家们带着使命与激情,深入大别山腹地考察寻访,以期以全新的视角,全新的叙事,呈现“大别山革命”的牺牲与壮烈,作为对红军长征胜利80周年的呼应。

在走进金寨之前,作家们对这一体裁的印象都还是模糊不清的,面对眼前的一些文字介绍、一张张图片、一组组数字还谈不上感情。是啊,革命战争年代毕竟远去,资料文献实在难以打动远离革命语境的当代读者,更不要说升华性的教育和积极的移情。但是,他们毕竟是有责任感的作家,怀着庄严肃穆的心情,作家们走进金寨县革命博物馆,战争已经远去,但烈士们的面容依然清晰,那些锈迹斑斑的长矛大刀,也依然激荡着世纪初的风云。一些农舍的墙上,依稀还能看到当年红军写下的标语口号,越往大山深处,越能感受到红色土地气息。沿着红军当年的足迹,作家们涉过清清南溪河,前往河对岸的大王庙,寻访著名的立夏节起义旧址;翻山越岭到达斑竹园,瞻仰在“闹红”的年月,那被山民们神话了的“红檀树”,耳边再次响起了80多年前,年轻的起义军领导人周维炯宣布成立红32师的声音;走进暑气蒸腾的朱氏祠堂,领略红32师创始人詹谷堂意气挥洒,为新生红色政权撰写对联时的风采;在丛林掩映的川石庙,感受武装起义前夕,皖西党组织召开秘密会议的气氛;在鄂豫皖最早支部所在地笔架山农校,讨论并提炼出大别山革命的独特性。

80多年前,十万金寨儿女前赴后继,英勇牺牲,他们很少有人活到革命胜利的那一天,更多的人倒在了革命的路上,他们甚至没有留下姓名。面对这些翔实的资料和图片,这群出生于和平年代,没有经历过战争和饥饿,在中国经济高速增长期成长起来的作家们,第一次深深地感受到革命的残酷,感受到牺牲的壮烈,触摸到历史深处,革命者那曾经鲜活的生命。唯有来到这里,站在这里,作家们才能够真正理解大别山革命,理解金寨对于共和国的意义。

在深入大别山采访的日子里,金寨的一山一水常常令年轻的作家们泪流满面,彻夜不眠,热血沸腾。革命是如此残酷,如此惨烈,又是如此壮阔;革命者的生命之花是如此短暂,又是如此绚丽,让人叹息。文学应该记住他们,记住他们的奉献,再现他们年轻而鲜活的生命。“还原历史细节,呈现生命温度”,两个多月的考察采访,三个多月的潜心创作,作家们捧出了一批沉甸甸的作品。作为主题创作,“金寨红”不仅是一次文学实践,更是一次刻骨铭心的情感体验,一次灵魂的洗礼与升华。

让我们永远铭记,有一种红叫“金寨红”。

擦亮英雄

经过一个夏季的辛勤耕耘,金秋十月,迎来了丰硕成果。由省作家协会与六安市作家协会联合组稿,推出了金寨红·纪念红军长征胜利80周年《安徽文学》专刊。

中篇小说:张子雨的《立夏》、洪放的《失踪者》、陈斌先的《斑竹泪》、李云的《爷要一杆枪》、张琳的《寻找金桂生》、江耶的《八月桂花开》以及李国彬的《哥哥莫要过河来》。

短篇小说:余同友的《鲜花岭的星星》、谢思球的《绝境》、朱斌峰的《等》、孙长江的《碑匠》和陈安伟的《陌生人》。

这批作家的作品一经问世,引起了良好的社会反响,为红军长征胜利80周年献上了一份厚礼!

作家洪放感言:不仅仅是一次回望,更是一次沉潜;不仅仅是一次逡巡,更是一次洗礼;不仅仅是一次血与火的仰视,更是一次对过去与今天以及未来的叩问;金寨红,当我走进那一片十万鲜血染成的红色时,我就知道——这不仅仅是一次深扎,更是一次永恒的激励!

作家张子雨感言:这片红色的土地让我们震撼,我们不仅震撼革命者的执着,也震撼信念的力量。十万革命者义无反顾地走向死亡,生命的花朵永远绽放在这片土地上。

作家李国彬感言:是要社会效益,还是要市场效益?是要浅阅读而去迎合浮躁的读者,在票房价值和发行量中为“小我”的利益求商,还是勿忘宏大和历史的初心,在极度喧哗中高举精神的灯盏和火炬?在接到“金寨红”这部特稿时,我们即刻做出了抉择。原因只有一个:伟大的历史需要记忆,更需要提起!英雄需要重塑,需要从当代人的心灵深处被反复唤醒。

刚刚结束的中国作协第九届全国代表大会上,习近平总书记发表重要讲话,提出“对中华民族的英雄,要心怀崇敬,浓墨重彩记录英雄、塑造英雄,让英雄在文艺作品中得到传扬,引导人民树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,绝不做亵渎祖先、亵渎经典、亵渎英雄的事情”。同时,指出“典型人物所达到的高度,就是文艺作品的高度,也是时代的艺术高度。只有创作出典型人物,文艺作品才能有吸引力、感染力、生命力”。习近平总书记的“坚持服务人民和英雄、典型人物”为创作指明了方向,让我们更加仰视英雄,擦亮英雄。为我们今后创作坚定了信念,提供了理论遵循。

令人欣慰,《金寨红》创作正是沿着这一方向前进,而六安市作家协会也将继续沿着这一方向阔步前进!